在注册会计师(CPA)考试中,题型设计与评分标准不仅反映了对考生专业能力的全面考察,也是备考策略制定的核心依据。作为财会领域的权威认证,考试内容覆盖广泛,从基础知识到综合应用层层递进,其题型分布与得分规则直接决定了考生能否高效突破重难点。本文将从考试结构、题型特点、评分规则及备考建议等角度展开分析,为考生提供系统化的指导。

专业阶段型分布

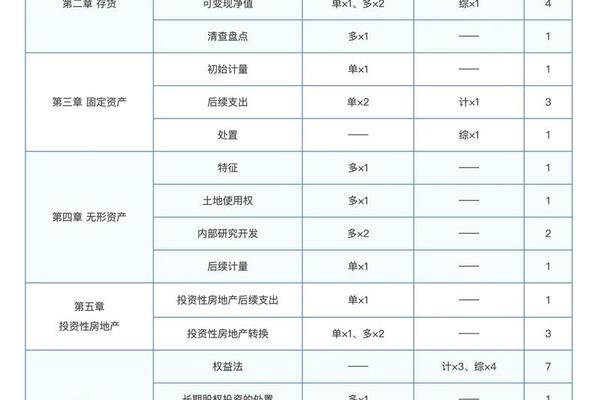

注册会计师专业阶段包含《会计》《审计》《税法》《经济法》《财务成本管理》《公司战略与风险管理》六科,各科题型设计侧重不同能力维度。以《会计》为例,其题型包括单选题(13题/26分)、多选题(12题/24分)、计算分析题(2题/18分)和综合题(2题/32分)。其中计算分析题要求考生在展示计算过程的同时灵活运用会计准则,而综合题则通过跨章节知识点整合考察实务处理能力。

《审计》科目则突出实务操作,简答题(6题/31分)和综合题(1题/19分)占比达50%,要求考生在审计程序识别、风险评估等场景中展现职业判断。值得注意的是,《税法》和《财务成本管理》的计算分析题均设置了英文答题加分机制,若考生用英文完整作答且正确,单题可额外获得5分,这一设计既考察语言能力,也为总分提供提升空间。

综合阶段考试特点

综合阶段考试以职业能力综合测试为核心,仅设综合案例分析题,分试卷一和试卷二,每卷50分,总分60分即为合格。与专业阶段不同,综合案例分析题不再划分具体题型,而是模拟真实业务场景,要求考生综合运用多学科知识解决问题。例如,试卷一可能涉及企业并购中的会计处理与税务规划联动,试卷二则可能围绕战略决策中的风险控制与财务分析展开。

这一阶段的评分标准更注重逻辑完整性与实务可行性。考生需在答案中清晰呈现分析路径,例如在合并报表案例分析中,需先判断合并范围,再推导调整分录,最后验证数据勾稽关系。若仅计算结果正确但推导过程缺失,仍可能失分。

得分标准与评分规则

客观题评分采用“全对得分”原则。多选题(如《经济法》16题/24分)要求所有正确选项均被选中,漏选、错选均不得分,这要求考生对知识点掌握必须精准。主观题评分则采取“得分点制”,阅卷时会预先设定10个左右的关键得分点。以《公司战略与风险管理》简答题为例,若题目要求分析SWOT矩阵,答案需包含优势、劣势、机会、威胁四要素的定义及具体案例匹配,每个要素对应独立得分点。

特殊规则方面,涉及判断类的题目(如《审计》简答题中审计程序是否恰当)采用“判断优先”原则。若考生先做出错误判断,即使后续理由部分正确,该小题也将被判零分。答案中出现非得分点的冗余信息不会扣分,这为考生提供了“多写保险”的策略空间。

备考策略与技巧

针对题型特点,建议采用“三阶段复习法”。基础阶段以单选题为突破口,通过高频考点(如《会计》中的长期股权投资计量方法)的系统梳理夯实知识框架;强化阶段聚焦主观题,通过真题拆解(如《财务成本管理》现金流计算题)训练答题规范;冲刺阶段则需进行全真模考,适应机考环境下的时间分配。

英文加分题的备考需差异化处理。对于《税法》中的国际税收计算题,建议先掌握中文解题逻辑,再积累专业术语英文表达(如“tax credit”“withholding tax”)。日常练习时可选择1-2道高频题型专攻英文作答,避免全面铺开导致时间浪费。

注册会计师考试的题型设计与评分规则体现了“能力分层”的考核理念,从知识理解到综合应用形成完整的评估链条。考生需深度理解各科题型特点(如《经济法》案例分析题占50分),针对性制定复习策略,同时关注评分细节(如判断类题目的“一票否决”规则)。未来研究可进一步探索机考环境对答题效率的影响,以及跨学科综合题的命题趋势。对于备考者而言,唯有将题型分析与得分规则转化为具体行动方案,方能在竞争中占据先机。