在中国传统文化中,"服"是一个承载着多重意蕴的汉字。甲骨文中,它描绘着人类最早的着装智慧;金文里,月字旁的演变见证着文明的进程;楷书间,八笔勾勒出的不仅是文字形态,更暗含着对生命状态的诠释。这个由"月"与"又"组合而成的汉字,从最初指代衣物遮蔽身体的实用功能,逐渐延伸出服从、适应、承担等丰富内涵,恰似一件华服覆盖在华夏文明之躯,既保护着生命的尊严,也包裹着精神的追求。

一、字形溯源与演变

在殷商甲骨文中,"服"字呈现出手抓人形的会意象形,这个被大手按住的跪姿人形,既暗示着衣物的遮蔽功能,又隐喻着早期社会对秩序的服从。金文时期,"服"的右部逐渐演变为"舟"字形,这与先民利用舟楫征服水域的文明进程相呼应。至秦代简牍文字,"舟"旁转为"月"旁,形成现代"服"字的基本结构,这种演变暗含着从物质征服向精神服从的转变轨迹。

文字学家许慎在《说文解字》中注解说:"服,用也。一曰车右骑所以舟旋。"这种解释将服饰的功能性扩展到了社会角色的担当。月字旁象征肉体,右侧结构暗含动作,共同构成了"以身体践行"的深层意蕴。从甲骨文到楷书的演变,恰似服饰从兽皮到丝帛的进步,记录着人类文明对美与秩序的永恒追求。

二、文化意蕴的多维解析

服"字在汉语体系中构建起独特的语义网络。其本义指代衣裳,《礼记》记载"冠带衣裳,黼黻文章",服饰制度成为礼法的重要组成部分。延伸出的"服丧"概念,将物质衣裳升华为情感载体,正如《仪礼》所述"斩衰裳,苴绖杖",丧服制度规范着人伦秩序。

在哲学层面,"服"字衍生出顺从与适应的智慧。《孟子》"以力服人者,非心服也"的论断,将服饰的包裹性隐喻为精神的认同。王阳明提出"知行合一"时,特别强调"服膺"的实践意义,这种将知识化作贴身衣物的思维,体现了中国哲学特有的具身认知传统。

三、书法美学中的形态演绎

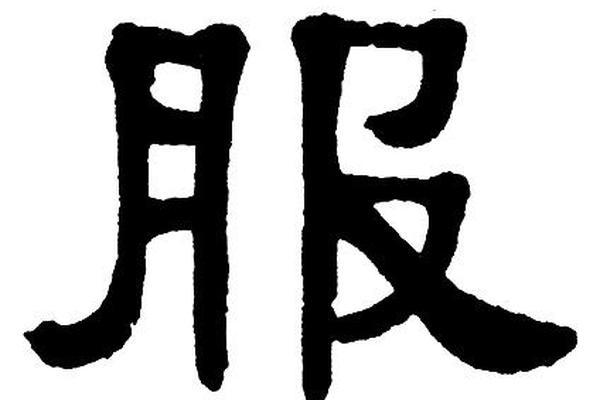

在书法艺术中,"服"字的架构堪称典范。其左右结构中,月字旁取纵势,右侧部件呈横展,形成动静相宜的视觉效果。王羲之《兰亭序》中的"服"字,横折钩如吴带当风,捺画似惊鸿掠水,将服饰的飘逸质感融入笔墨韵律。清代书法理论家包世臣在《艺舟双楫》中特别指出:"服字之妙,在险中求稳,如着宽袍而步安泰。

现代字体设计领域,"服"字的结构成为研究热点。设计师靳埭强在《汉字》系列作品中,将"服"字的月字旁转化为丝绸质感,右侧笔画模拟针脚走线,使文字本身成为服饰文化的视觉载体。这种创作思路印证了法国哲学家罗兰·巴特"服装是书写身体的文字"的著名论断。

四、当代语境下的意义重构

在数字化时代,"服"字衍生出新的文化符码。网络用语"大写的服"将文字形态与情感强度结合,创造出超越字典定义的语言活力。这种现象印证了语言学家索绪尔"能指与所指关系任意性"的理论,也反映出现代社会对传统文化的创造性转化。

可持续发展背景下,"服"字被赋予生态内涵。服装产业的"碳足迹"问题,促使人们重新审视"服"字中"月"(肉体)与"又"(行动)的关系。正如生态学家巴里·康芒纳所言:"每个生命体都穿着地球生态系统的外衣",这种认知将传统汉字智慧与当代环境相衔接。

从甲骨文的原始意象到数字时代的文化符号,"服"字始终保持着强大的阐释张力。它不仅记录着华夏民族穿衣戴冠的物质文明史,更承载着精神层面的秩序追求与价值认同。未来研究可深入探讨汉字形态学与认知科学的关系,或从跨文化视角比较不同语言中服饰相关词汇的语义网络。正如服装需要量体裁衣,对"服"字的解读也应随着时代发展不断剪裁创新,让传统文化真正成为现代社会的"贴身华服"。