人类对服装的需求,远不止于遮蔽躯体这般简单。从远古时期以兽皮御寒的生存本能,到现代社会通过高定礼服彰显身份的文化密码,服装始终承载着人类文明演进的复杂叙事。它既是物理空间中的保护层,又是精神世界的延伸体,更在个体与社会的互动中构建起多维度价值体系。这种跨越时空的物质载体,将生物性需求、心理认同、文化基因乃至经济逻辑编织成一张精妙的意义之网。

生理需求与心理投射

服装最原始的生物学意义在于维持生命存续。考古证据显示,距今17万年前的尼安德特人已开始使用动物皮毛抵御严寒,这种实用功能至今仍是服装存在的底层逻辑。现代防护服技术更将这种功能推向极致,消防员的阻燃服可承受800℃高温,宇航服则构成维系生命的微型生态系统。

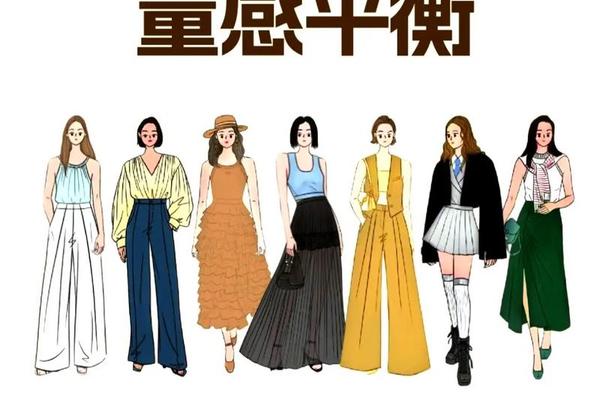

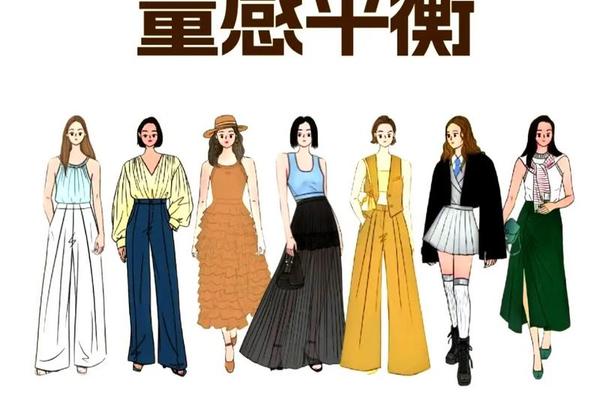

当基础生存需求得到满足后,服装迅速演变为心理表达的媒介。社会心理学实验表明,穿着正式西装的受试者在谈判中表现出更强的自信心,其睾酮水平比休闲装组高出20%。这种"着装认知"(Enclothed Cognition)现象揭示,服装如同第二层皮肤,通过触觉反馈与视觉符号持续向穿戴者传递心理暗示。日本色彩研究所数据显示,消费者对服装的初次判断65%取决于色彩选择,这解释了快时尚品牌为何每季推出超过200种新色系以满足情感投射需求。

社会身份与符号表达

齐美尔的时尚哲学指出,服装本质上是"阶级分野的产物",既实现社会阶层的内部认同,又制造外部区隔。这种现象在职场着装规范中尤为显著:投行人士的三件套西装构成无形的专业壁垒,而硅谷工程师的连帽衫文化则颠覆传统权力符号。研究显示,奢侈品logo的大小与消费者社会流动性焦虑呈正相关,当个体处于身份转换期时,符号消费意愿提升37%。

这种符号系统在数字时代衍生出新形态。社交媒体调研发现,Z世代通过特定穿搭风格构建虚拟身份,汉服爱好者日均发布4.2条相关内容,其账号互动量是普通用户的3倍。服装由此成为连接物理身份与数字人格的接口,在元宇宙场景中,虚拟服饰交易额已达实体市场的15%。

文化基因与艺术载体

从苗族百鸟衣的图腾刺绣到巴黎高定的立体剪裁,服装始终是文化DNA的物质载体。人类学家发现,传统服饰纹样中隐藏着族群迁徙密码,客家人围屋式衣襟结构与中原建筑形制存在同源映射。这种文化传承在现代设计中获得新生,如迪奥2023早春系列将敦煌藻井图案解构为数码印花,实现古老文明与当代美学的时空对话。

艺术表达层面,服装突破实用边界升华为观念载体。山本耀司的破碎式剪裁挑战完美主义审美,川久保玲的"肿块系列"将服装转化为身体雕塑。戏剧人类学研究显示,京剧戏服的色彩符号系统包含28种情绪编码,其信息传递效率是语言表达的1.7倍。这些案例印证了服装作为跨界艺术媒介的独特价值。

经济循环与可持续挑战

全球服装产业规模已达1.5万亿美元,其产业链涉及34个细分领域,从新疆棉田到孟加拉成衣厂,构成现代经济的重要脉络。快时尚商业模式催生"52季"概念,但伴随的环境代价触目惊心:每件牛仔裤消耗3781升水资源,纺织业碳排放占全球总量10%。这种矛盾推动行业转向循环经济,生物基纤维使用量三年增长400%,服装租赁市场规模突破100亿美元。

科技创新正在重塑产业生态。3D量体技术将定制误差控制在0.5cm内,智能织物可实时监测生理指标,区块链溯源系统使供应链透明度提升60%。这些变革不仅提升产业效能,更催生"情感耐用性"新概念——通过技术手段延长消费者与服装的情感联结周期。

站在文明演进的长河中审视,服装既是人类适应环境的工具,也是塑造文明的推手。未来研究或可深入探讨生物传感织物对人际互动的影响,以及虚拟服饰对身份认知的重构机制。当可持续发展理念深入产业基因,服装或许将完成从消耗品到文化容器的终极蜕变,在保护地球的继续书写人类自我表达的新篇章。