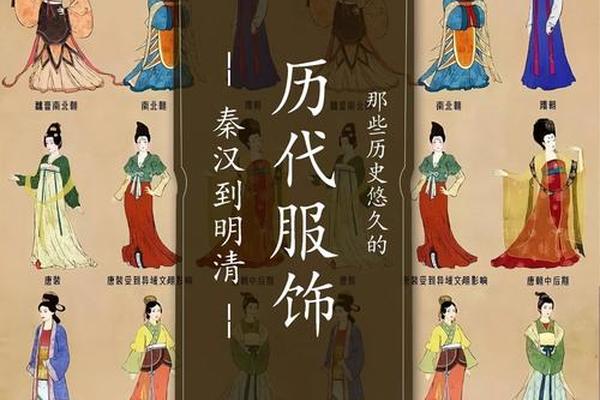

当现代人在衣橱前纠结今日穿搭时,不妨将目光投向历史长河。古人的衣冠不仅是蔽体之物,更是一套精密的符号系统,承载着礼法秩序、身份标识与审美哲学。从帝王衮冕到士人深衣,从深闺罗裙到市井短褐,每寸布料都在无声言说着主人的社会坐标与精神追求。这种独特的服饰语言体系,构成了理解中华文明的重要密码。

礼制之衣:身份与秩序

周代确立的冠服制度将服饰等级推至巅峰。《周礼》详载天子九章纹样,诸侯七章,大夫五章,形成"非其人不得服其服"的森严体系。孔子"正名"思想在服饰领域具象化为"君子正其衣冠",汉代经学家郑玄注疏《仪礼》时强调"服以表德",将衣着与道德修养直接关联。

考古发现的秦陵兵马俑战袍形制差异,印证了军阶与服饰的对应关系。唐代"品色服"制度将官阶与颜色绑定,三品以上服紫,五品以上服绯,形成"满朝朱紫贵"的视觉政治景观。这种用服饰构建社会秩序的传统,直至明清补服制度仍发挥效用。

美学之裳:形制与意境

深衣制式蕴含"规天矩地"的宇宙观,《礼记》载其"袂圆以应规,曲袷如矩以应方"。马王堆出土的素纱襌衣仅49克,展现汉代织造技艺的巅峰。宋代文人推崇的"道服"讲究"宽衣博带",朱熹在《家礼》中强调服饰当"尚质素",体现理学影响下的审美转向。

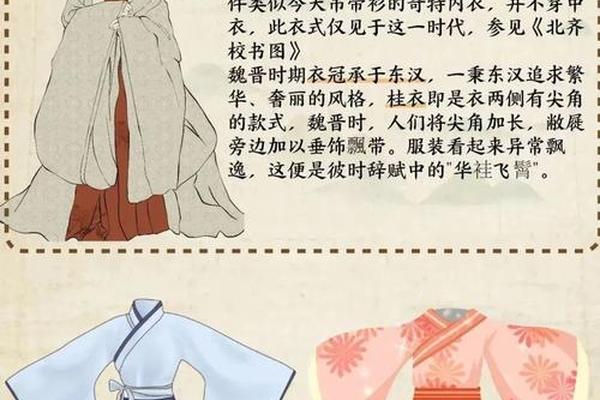

唐代女子服饰的开放与宋代褙子的含蓄形成鲜明对比。白居易笔下"霓裳羽衣曲"描绘的飘逸,与李清照词中"薄汗轻衣透"的婉约,折射出不同时代的审美思潮。服饰形制的演变,实为民族文化心理的具象化呈现。

符号之服:隐喻与象征

十二章纹中的日月星辰寓意照临,山龙华虫象征文治武功。明代官员补服上的禽兽纹样构成视觉化的"官阶说明书",清代顶戴花翎的材质差异暗含权力梯度。这些符号系统构建起无需言语的身份识别网络。

民间服饰同样充满象征密码。江南水田衣的拼布工艺暗含惜物智慧,儿童百家衣承载祈福禳灾的集体意识。苗族银饰的重量记录着家族历史,客家围裙的绣样保存着迁徙记忆。这些民间智慧将服饰转化为文化传承的载体。

在全球化冲击传统服饰体系的今天,重读古人的穿衣智慧具有特殊意义。那些经纬交织的纹样不仅是美学创造,更是文明基因的图谱。未来的研究可深入挖掘服饰符号的现代转译路径,探索传统元素在当代设计中的再生可能。当我们在博物馆凝视一件古代衣冠,看到的不仅是精湛工艺,更是一个民族用针线编织的文明史诗。