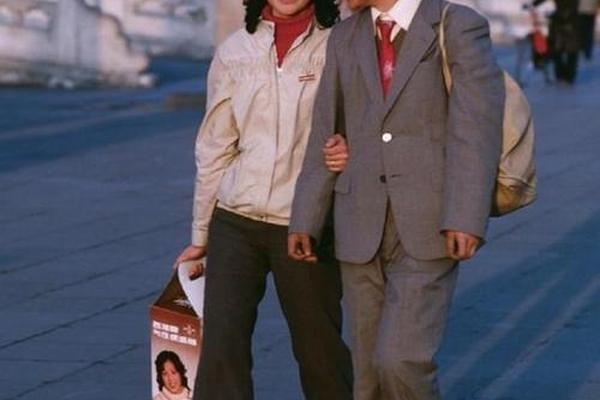

改革开放的春风不仅唤醒了中国经济的活力,更在街头巷尾掀起了一场时尚革命。80年代的女饰如同万花筒般绚烂多彩,喇叭裤的裤脚扫过青春的石板路,蝙蝠衫的袖口裹挟着迪斯科的韵律,蛤蟆镜后闪烁着对世界的好奇目光。这个时代的服装既是物质生活改善的见证,也是思想解放的宣言,电影《庐山恋》中张瑜43套时装引发的模仿热潮,昭示着个性化审美终于挣脱了集体主义的桎梏,在东方大地上绽放出前所未有的时尚之花。

复古符号与流行单品

喇叭裤与蛤蟆镜构成了80年代最鲜明的视觉符号,前者以夸张的裤脚丈量着时代的开放尺度,后者用茶色镜片过滤出摩登的光晕。在杭州邮电路口,青年男女们穿着高腰微喇的牛仔裤,搭配尖领花衬衫,裤脚随着三洋牌录音机的音乐节奏在地面扫动,这种源自西方摇滚文化的装束,经由香港影视作品的传播,成为叛逆与先锋的象征。上海外滩的弄堂里,爆炸头青年穿着紧身花衬衫,腰间别着索尼Walkman,将这种舶来时尚演绎得活色生香。

泡泡袖连衣裙与垫肩西装的碰撞,折射出女性身份的双重觉醒。《庐山恋》中归国华侨周筠的收腰水玉连衣裙,带动了全国裁缝店的定制风潮,而职场女性开始用夸张的垫肩廓形武装自己,这种源自西方权力着装的元素,在深圳特区的写字楼里化作新时代的铠甲。百货公司的橱窗里,真丝衬衫与涤纶喇叭裤的组合,既保留了东方丝绸的柔美,又吸纳了化纤面料的现代感。

色彩革命与材质选择

霓虹色系的泛滥打破了蓝灰时代的沉寂,荧光粉的蝙蝠衫与苹果绿的健美裤在街头交相辉映。北京秀水街的个体户摊位上,饱和度极高的涤纶面料堆叠如彩虹,这种视觉冲击既是对压抑时代的反叛,也是市场经济初期物质丰裕的具象化表达。上海服装研究所的色谱分析显示,1985年女装流行色中玫红色占比骤增300%,这种色彩狂欢在1999年《上海服饰》的吊带衫专题中达到顶峰。

材质的混搭美学在此时萌芽,粗棒针毛衣的质朴与漆皮短裙的摩登形成奇妙对话。苏州丝绸厂出口转内销的提花缎面,被巧手裁缝改制成立领收腰衬衫;温州作坊生产的仿皮夹克,搭配着杭州产的纯棉百褶裙。这种材质的碰撞在陈逸飞1987年的油画《浔阳遗韵》中得到艺术化呈现,画中女子缎面旗袍外罩粗纺毛衣的搭配,成为当时时尚杂志争相解析的穿搭范本。

设计元素与剪裁革新

服装轮廓的几何化演变谱写着身体解放的乐章,H型风衣的利落线条宣告着效率至上的新时代。1983年上海纺织工学院(现东华大学)的毕业设计展上,X型收腰大衣与O型蝙蝠衫同台竞技,这种多元化的廓形选择打破了中山装时代的单一审美。广州白马市场的版师们,通过调整肩斜度和胸省位置,让成衣首次实现了个性化剪裁。

解构主义在东方初现端倪,不对称领型与破洞牛仔裤挑战着传统审美。山本耀司1985年在东京发布的"破碎的优雅"系列,通过撕裂的袖口与错位的纽扣,启发了中国设计师对残缺美的探索。北京服装学院的实验车间里,学生们将的确良衬衫的下摆裁成斜角,这种前卫尝试在1988年崔健的《一无所有》演唱会现场找到了最佳展示舞台。

文化符号与时代精神

运动服饰的日常化标志着健康美学的崛起,1984年洛杉矶奥运会中国代表团的金牌旋风,将adidas三条纹运动裤推上神坛。上海弄堂里的主妇们晨练时穿着螺纹领运动服,这种将竞技服装日常化的风潮,在谢晋导演的《女篮五号》重映时达到高潮。耐克阿甘鞋的仿制品遍布全国集市,与国产回力鞋构成有趣的消费分层。

中性风潮的涌动折射着性别观念的革新,女式收腰西装与男式oversize衬衫的性别置换游戏开始上演。1986年电影《T省的84·85年》中,女主角的尖驳领双排扣西装造型,配以男性化的公文包,这种模糊性别界限的着装,在北京涉外饭店的女经理们身上演化成职业标配。而刘晓庆在《原野》中的粗布衫造型,则开启了"去性别化"的审美实验。

当我们凝视这些泛黄的老照片,看到的不仅是服装的演变史,更是一个民族审美意识的觉醒历程。从的确良衬衫到真丝蝙蝠衫,从军绿胶鞋到漆皮高跟鞋,每个褶皱都记录着时代前进的刻度。当下的复古回潮不应是简单的元素复制,而需在数字时代重构这些视觉符号的文化语义。未来的研究可深入挖掘地域性时尚差异,比如同期期温州"服装侨乡"与哈尔滨"俄式风情"的对比研究,这将为理解改革开放初期的文化地理提供新的维度。当Z世代穿着做旧喇叭裤走进元宇宙,80年代的时尚基因仍在书写新的传奇。