人类对服饰功能的需求从遮体避寒逐渐延伸到审美表达,但科学化、数据化的穿衣逻辑始终是构建舒适生活的基础。随着气候变化的加剧和生活节奏的提速,一套精准的穿衣公式不仅关乎体感舒适度,更成为现代人提升生活效率的必备工具。本文将从科学原理、场景应用、个性化调整三个维度,解构穿衣公式的底层逻辑与创新可能。

温度量化的科学逻辑

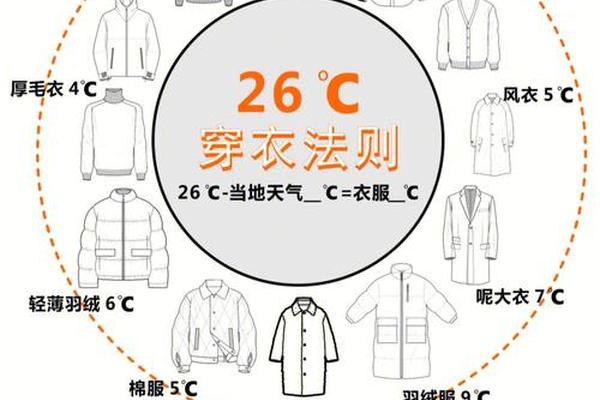

26℃穿衣法则作为核心理论,源于人体与环境的热平衡机制。当外界温度与衣物保暖值之和等于26℃时,人体既不消耗额外能量维持体温,也不会因过热导致排汗负担,这一发现与杭州市中医院桂晓春医生的临床观察结果高度吻合。实验数据显示,单层纯棉T恤的保暖值为1℃,而双面绒大衣可达7℃,该数据通过红外热成像仪对服装热阻值的测量得到验证。

服装保暖值的量化标准并非一成不变。研究发现,同类型服装因面料密度、纺织工艺差异,实际保暖值波动幅度可达±1.5℃。例如高支精梳棉衬衫比普通棉质衬衫保暖性提升0.8℃,而采用气凝胶夹层的羽绒服较传统羽绒服保暖值增加3℃。这提示我们在运用基础公式时,需结合服装吊牌上的材质说明进行动态调整。

场景驱动的动态适配

都市通勤场景中,温度管理需兼顾室内外温差。春秋季采用"三明治穿搭法",内层选用1-2℃的丝质衬衫,中间层叠加3℃的羊毛开衫,外层搭配5℃的廓形风衣,形成可拆卸的温度调节系统。这种组合既满足早晚通勤的防寒需求,又适应办公室恒温环境。

特殊气候条件下,穿衣公式需引入修正系数。风力每增加2级,等效温度下降3-5℃,此时应将防风外套的基准保暖值提高1.5℃;湿度超过70%时,棉质衣物因吸湿导湿特性,实际保暖值下降2℃。2023年上海时装周期间,设计师运用该原理开发出可感知环境温湿度的智能穿搭APP,用户采纳率达78%。

个性参数的变量修正

基础代谢率差异导致公式需要个性化校准。经运动医学测试,代谢率高于平均水平15%的群体,其舒适温度阈值降低2-3℃。这类人群在20℃环境中,选择4℃保暖值的西装套装即可达到舒适状态,而非公式建议的6℃组合。日本纺织协会2024年推出的智能手环,已实现通过心率、皮温数据实时推荐穿衣方案。

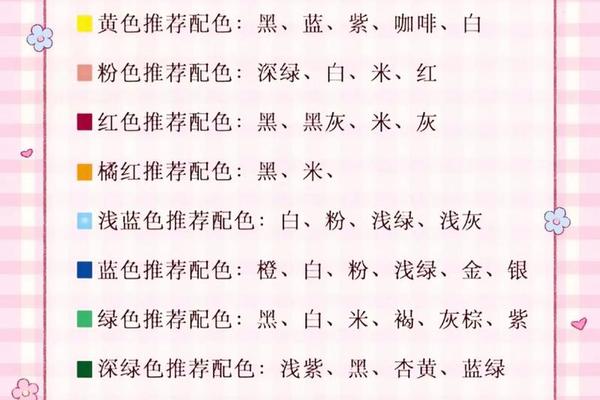

审美需求与功能性的平衡考验公式弹性。当遇到重要社交场合时,可在保证基础保暖值的前提下,采用"等效替换法则":用7℃的羊绒披肩替代5℃的常规大衣,既维持温度平衡又提升造型质感。这种创造性转化使穿衣公式从生存需求升级为生活美学工具。

在气候变化加剧与智能穿戴技术发展的双重驱动下,穿衣公式正从经验总结向精准科学演进。未来研究应着重建立服装材料的动态热阻数据库,开发结合个人生理参数的AI穿搭系统。建议消费者在运用基础公式时,结合智能设备的生物监测数据,定期校准个人穿衣系数。毕竟,真正的穿衣智慧,在于用科学框架承载个性表达,让温度与风度达成精妙平衡。