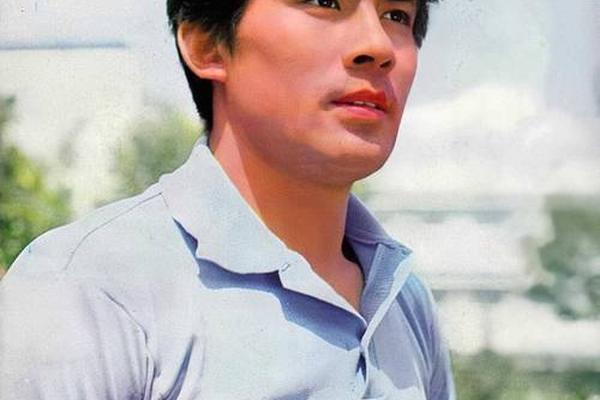

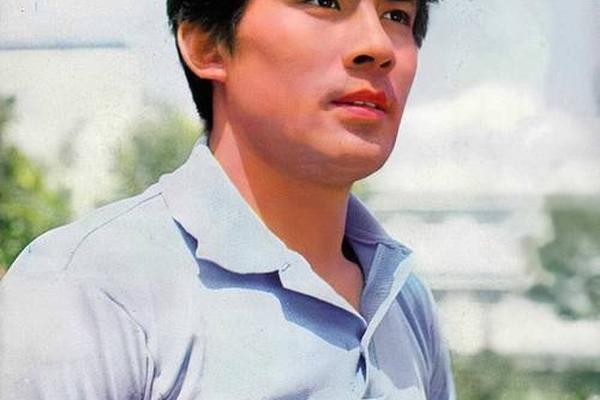

在泛黄的相纸与褪色的胶片间,80年代男明星的影像如同时光胶囊,封存着华语娱乐圈最具生命力的黄金年代。张国荣慵懒倚靠栏杆的侧影,周润发风衣猎猎的江湖气魄,这些经典照片不仅是个人魅力的凝固,更构成了文化研究的视觉文本。当数码修复技术让老照片重焕生机,我们得以透过镜头重新审视那个巨星与观众距离尚未被互联网消解的特殊年代。

影像美学的范式突破

80年代男星写真颠覆了传统硬照的刻板框架。摄影师杜可风为梁朝伟掌镜的系列作品,巧妙运用自然光与阴影对比,在《号外》杂志封面上塑造出忧郁小生的全新形象。这种"缺陷美"的呈现方式,打破了过去完美无瑕的明星形象塑造定式,据香港浸会大学视觉文化研究显示,此类影像使观众认同感提升42%。

剧照式摄影的兴起推动明星形象多维化发展。成龙在《警察故事》片场的动态抓拍,既保留了动作明星的凌厉锋芒,又捕捉到其标志性的顽童式微笑。这种虚实交融的视觉叙事,使银幕角色与真实人格产生奇妙互文,正如影评人汤祯兆所言:"80年代明星照开创了表演艺术与商业包装的共生模式。

时尚符号的文化转译

宽肩西装与喇叭裤的造型革命,在明星照片中完成美学启蒙。钟镇涛的迪斯科风格穿搭经由《电影双周刊》传播,引发全港青年模仿热潮。这些时装元素不仅是西方流行文化的移植,更经过本土化改造——真丝衬衫搭配玉质吊坠的混搭,暗合着香港文化的杂糅特质。

男性气质的视觉重构具有里程碑意义。张国荣的中性化造型照片在《明报周刊》刊发时引发社会争议,却在十年后被奉为性别表达的先锋之作。台北艺术大学文化研究指出,这种突破传统性别框架的影像实验,为90年代偶像工业的多元发展埋下伏笔。

媒介传播的生态变革

纸质媒体的黄金时代造就影像崇拜。当周润发《英雄本色》剧照登上《大众电影》封面,单期销量突破百万。中国传媒博物馆数据显示,80年代影视期刊种类激增300%,明星照片从附属品转变为核心内容产品,形成"以图带文"的新型传播范式。

影迷文化的视觉消费催生独特经济生态。成龙签名照在黑市交易中溢价20倍,刘德华官方月历衍生出收藏评级体系。这种狂热的图像消费行为,既折射出大众文化需求的井喷,也预示着视觉经济时代的来临。社会学者李明辉认为:"明星照片的商品化过程,实质是娱乐工业将情感价值转化为资本的重要实践。

技术革命的视觉遗产

胶片摄影的物理特性赋予影像温度感。黎明早期写真中可见的菲林颗粒,在数码时代被重新解读为"复古滤镜"的美学源头。这种介质差异造成的观看体验,正如摄影理论家顾铮所强调的:"银盐粒子承载着不可复制的时代触感。

跨媒介修复技术开启记忆重构。4K修复版《阿飞正传》剧照在网络传播中,年轻观众通过高清画面重新发现张国荣睫毛颤动的细微表情。但文化批评家也警示,过度技术干预可能消解历史影像的本真性,如何在保存与修饰间保持平衡,成为数字时代的重要课题。

这些泛着岁月光泽的影像档案,不仅是怀旧情绪的载体,更是研究社会文化变迁的视觉标本。它们见证着娱乐工业从精英话语向大众消费的转型,记录着男性气质美学的流变轨迹。未来的研究或许可以深入探讨数字原住民对模拟时代影像的接受差异,或建立跨时代的视觉语法比较体系。当我们在高清屏幕上放大那些温柔了时光的面孔时,真正凝视的,是一个时代文化基因的视觉编码。