20世纪80年代的中国,正处于改革开放初期,西方流行文化如潮水般涌入,与本土审美形成激烈碰撞。年轻人通过蝙蝠衫、喇叭裤等服饰符号,既模仿西方潮流又融入中国特色,创造出独特的时代印记。正如知乎专栏所述,这一时期“川久保玲的解构主义与阿玛尼的垫肩套装同时影响着中国青年的衣橱”,而本土设计师也在港台风与欧美风之间探索平衡点。

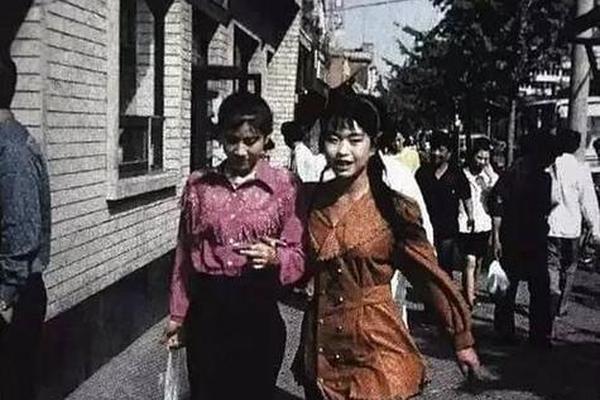

在西方元素方面,美国影视作品《大西洋底来的人》让夸张的蛤蟆镜和紧身喇叭裤成为街头标配,日本电视剧《血疑》则使“幸子衫”风靡全国。而本土创新则体现在蝙蝠衫与武术裤的组合、的确良衬衫与回力鞋的混搭上。搜狐资料显示,1986年北京街头的红裙浪潮中,姑娘们将西方连衣裙款式与中国传统丝绸面料结合,形成“流动的东方美学”。这种文化交融不仅打破了过去“灰蓝绿”的单调,更让服饰成为社会开放的精神图腾。

二、性别模糊与个性解放的实验

80年代服饰革命的核心,在于通过服装重构性别身份。女性开始穿着带有垫肩的廓形西装,模仿男性化的“倒三角”轮廓,如拉格菲尔特设计的宽肩套装被中国职业女性改良为更具实用性的短款。男性受到崔健摇滚造型的影响,长发、破洞牛仔裤和铆钉皮衣成为反叛符号,搜狐记录的“摇滚青年范”甚至引发社会争议。

这种性别实验在影视作品中尤为突出。电影《摇滚青年》里,男主角的露脐短衫与女主角的工装裤形成镜像,而《红衣少女》中安然通过红裙传递的不仅是色彩解放,更是女性自我意识的觉醒。香港学者梁惠娥在服饰研究中指出,80年代中国首次出现“无性别化”潮流,年轻人通过服装消解传统社会角色,这种突破比西方晚了十年却更具本土激进性。

三、青春符号与亚文化图腾

运动服饰的崛起标志着青春亚文化的成型。回力鞋从专业球场走向街头,蓝色白条纹运动衫搭配踩脚裤的造型,既是健美操热潮的产物,也承载着对健康生活的向往。而霹雳舞的传入让蝙蝠衫、裹头布和高帮运动鞋组成“太空步套装”,北京服装学院1988年的调研显示,62%的青少年曾尝试自制流星手套等舞蹈配饰。

亚文化符号还体现在细节中:蛤蟆镜上保留的进口商标、牛仔裤故意磨白的膝盖、手绘帆布书包上的摇滚乐队标志。百度百家号分析认为,这些“刻意的不完美”实质是对集体主义美学的抵抗。正如社会学家仲富兰所述,80年代青年通过服饰建立“非官方的身份认同系统”,将舶来品转化为专属文化密码。

四、细节狂欢与时代精神投射

在配饰领域,夸张的金属项链、电子表与永久纹眉构成视觉三部曲。知乎专栏提到,上海理发店曾推出“5小时烫发套餐”,女人们甘愿在烫发机下等待,只为获得港台明星同款波浪卷。而《服饰历史》记载的“永久性化妆”技术,让纹眼线成为独立女性的标志,这种将身体改造与时尚结合的做法,比西方纹身文化早了整整五年。

面料选择则暗含经济转型期的隐喻。的确良的化纤光泽象征着工业现代化梦想,粗棒针毛衣的手工质感呼应着家庭温情,而进口牛仔布的粗粝触感则承载着对自由的想象。江南大学纺织研究所发现,1985-1989年间,中国服装业化纤使用量增长380%,但真丝制品销量反而提升45%,这种矛盾恰是物质匮乏与精神丰裕并存的写照。

五、时尚轮回与文化遗产

如今回望80年代,其服饰文化早已超越实用功能,成为社会变革的立体档案。山本耀司的“破烂装”理念在当代解构主义设计中重现,而蝙蝠袖、垫肩等元素通过品牌GUCCI、Balenciaga完成高端化转型。抖音数据显示,2023年复古风视频中,“80年代造型”标签播放量达37亿次,Z世代通过oversize西装与荧光色碰撞,重构父辈的时尚记忆。

但文化遗产的保护仍面临挑战。东华大学研究表明,80年代服饰实物保存率不足12%,且多数缺乏系统整理。未来研究或可借助数字技术建立三维服饰数据库,同时探索传统元素在现代可持续时尚中的转化路径。正如戴安娜王妃的自行车裤在当代复活所揭示的——真正的时尚从不过时,它只会在轮回中积蓄新的能量。

总结

80年代服饰既是文化开放的见证,也是个体意识的觉醒。从国际潮流的本土化重构,到性别身份的服装实验;从亚文化符号的狂欢,到细节中的时代精神投射,每一针脚都编织着社会转型的复杂叙事。如今这些服饰作为文化遗产,不仅为当代设计提供灵感,更提醒我们:真正的时尚革命,永远始于对自由的渴望与对陈规的突破。未来的研究应深入挖掘服饰背后的社会学意义,让物质遗产转化为持续跃动的文化基因。