在服装选购中,尺码表是消费者与衣物合身性之间的重要桥梁。一张清晰的女人衣服尺码标准图,不仅能帮助女性快速定位适合的尺寸,还能减少因尺码混乱导致的退换困扰。看似简单的字母或数字编码背后,实则隐藏着人体工学、国际标准与个性化需求的复杂平衡。从胸围腰围的精确测量到体型分类的科学依据,从各国尺码差异到品牌间的微妙调整,这张图表凝聚了服装行业对人性化设计的深度思考。

体型分类与尺码选择

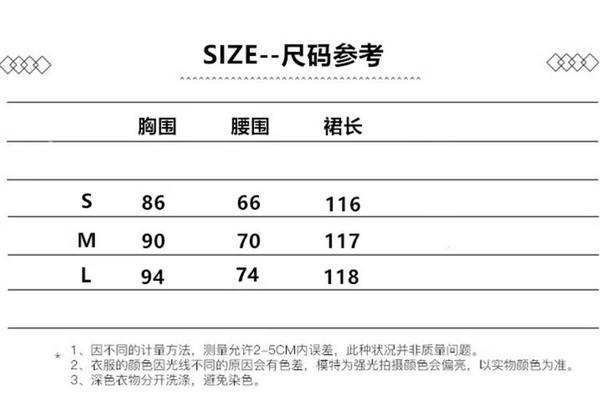

国家标准将女性体型划分为Y、A、B、C四类,这并非简单的胖瘦划分,而是基于胸腰差值的科学分类。例如Y型(胸腰差19-24cm)对应纤细体型,C型(胸腰差4-8cm)则指向丰满体型,这种分类方法在网页1和网页57的尺码表中得到充分体现。以常见的M码为例,胸围84-88cm、腰围66-70cm的参数设置,正是为A型标准体型女性设计的核心区间。

但尺码表并非万能公式,网页15特别强调身高体重与尺寸的非线性关系。身高160cm的女性可能因胸围88cm选择M码,而身高168cm的瘦高女性若胸围仅82cm,则可能更适合S码。这种矛盾在网页21的牛仔裤尺码分析中更为明显——28号牛仔裤对应臀围2尺8,但实际腰围可能因版型差异出现3cm偏差,印证了体型参数交叉比对的重要性。

国际标准与本土差异

全球服装市场存在三大尺码体系:字母码(XS-XL)、欧码(34-46)和身高/围度组合码(如160/84A)。网页29指出,美国品牌M码常对应胸围86-90cm,而亚洲品牌同码数可能缩小2-3cm,这种差异在奢侈品与快时尚品牌间尤为显著。例如某欧洲品牌的L码衬衫袖长可达63cm,而日系品牌同码袖长仅58cm,这种地域性差异在网页59的鞋码对照表中得到跨品类验证。

中国特色的身高/体型编码体系(如160/84A)融合了人体工学和服装工程学原理。网页57详细解析了该编码的三重信息:160cm身高、84cm胸围、A型标准体型。但网页46提醒消费者,这套系统在电商时代面临挑战——某调研显示,仅38%网购者能准确理解"160/68A"下装编码中68cm腰围的含义,这促使天猫等平台推出三维虚拟试衣技术。

数据科学与个性化适配

现代尺码表正经历从静态数据向动态算法的转型。网页39透露,某国际快时尚品牌通过10万+人体扫描数据,将原有4个尺码扩展至12个细分码,使胸围88cm女性可根据肩宽37-39cm、背长38-40cm等参数选择更贴合的版型。这种精细化趋势在网页17的Nike童装尺码表中已现端倪,其将臀围细分为5个区间段,每个区间对应2-3cm的尺码进阶。

但过度依赖数据可能陷入机械主义误区。网页1的案例极具说服力:两位体重相同的女性,因脂肪分布差异,可能分别需要修身款和宽松款的同码服装。这解释了为何网页66会传播"裤腰绕颈测腰围"的民间智慧——当标准化尺码遭遇个性化体型时,消费者正在创造属于自己的适配法则。

未来趋势与选购建议

在可预见的未来,尺码系统将呈现三大演变方向:三维人体扫描技术的普及将推动"一人一码"定制化发展;智能织物技术可能实现服装的实时形变调节;而元宇宙虚拟试衣间将重构线上购物体验。但网页46强调,在技术革命完全到来之前,掌握基础测量方法仍是必要技能——精确测量胸围时应保持皮尺水平,测量腰围需在自然呼吸状态下进行,这些细节在网页16的尺码表备注栏常有注明。

消费者可参考"三重对照法":首先核对品牌专属尺码表,其次比较自身三围与标准参数,最后结合网页71提示的品牌尺码规律(如运动品牌偏大、设计师品牌偏小)。当遇到网页29所述的胸腰尺寸跨码情况时,应优先保证关键部位(如上衣胸围、下装臀围)的合体度,次要部位可通过裁改调整。

从最初的裁缝量身到如今的智能推荐,服装尺码表的进化史本质是人类对身体认知的深化史。当我们在XS-XL的字母迷宫中寻找答案时,实际上是在寻找服装与身体的美学平衡点。未来的尺码系统或许会消失,但对合身与舒适的追求,将永远是人类穿衣的本质需求。建议行业建立跨品牌尺码数据库,消费者则需培养基础体型认知能力,毕竟再精确的尺码表,也比不上对自己身体的真正了解。