改革开放的春风不仅吹动了经济的齿轮,也掀起了中国社会审美意识的巨浪。上世纪80年代,中国女性从集体主义的“蓝灰制服”中挣脱,开启了以个体表达为核心的时尚探索。这一时期,连衣裙的裙摆摇曳着对自由的渴望,喇叭裤的廓形诉说着对西方文化的接纳,而红领巾与卷发的碰撞则折射出传统与现代的微妙平衡。这场无声的“服装革命”,不仅是物质生活提升的缩影,更是一代人精神觉醒的镜像。

一、色彩与图案的解放

在计划经济时代,服装色彩被严格限制在军绿、藏蓝与灰黑的框架内,而80年代的女性率先打破了这种视觉禁锢。上海外滩的街头,身着枣红色西装配条纹短裙的姑娘,与香港舶来的荧光色蝙蝠衫形成鲜明对比,色谱的解放成为社会开放的象征。波点、条纹与几何印花成为新宠,网页11中提到的“蓝白波点连衣裙”通过错落排列的圆形图案,既保留了东方的含蓄,又融入了西方摩登感,这种“半开放”的设计恰如其分地体现了转型期的审美过渡。

图案的选择更暗含文化解码的密码。网页18显示,美国国旗元素的竖条纹连衣裙曾引发争议,却在青年群体中迅速流行。这种对异域符号的大胆挪用,实质是对全球化初体验的具象化表达。而绍兴女工手持的瓷杯上描绘的牡丹与凤凰,则延续了传统工笔画的细腻,形成“西式廓形+中式纹样”的混搭美学。

二、剪裁与廓形的革新

80年代服装结构的变革堪称一场静默的身体革命。网页39指出,设计师通过“V字造型”重塑女性身体——加宽肩部垫肩、收紧腰部线条、延长腿部视觉,这种源自男装剪裁的硬朗线条,既是对“铁娘子”职业形象的呼应,也暗合了女权意识的萌芽。北京街头穿白色西装搭配直筒牛仔裤的女性,用利落的直角肩线宣告着职场话语权的争夺。

细节设计成为个性表达的战场。网页1描述的“及膝长袜配粗跟凉鞋”,打破了传统鞋袜搭配逻辑,露出的小腿肌肤在保守与开放间找到平衡点。而网页26强调的紧身牛仔裤,通过弹性面料技术革新,首次让中国女性体验到“第二层皮肤”的穿着感受。这些突破既有上海服装研究所研发的“的确良”混纺面料的支撑,也离不开广东沿海喇叭裤的地下流通网络的推动。

三、材质与工艺的多元化

材质的选择映射着技术引进与文化碰撞的双重轨迹。网页39提到,日本进口的涤纶面料因其抗皱特性风靡一时,而本土丝绸厂改良的电力纺则让旗袍重现光彩。值得关注的是,广州个体户自创的“的确良+纯棉”复合工艺,既保留了化纤的挺括,又融入天然纤维的透气性,这种“土法创新”成为计划经济向市场经济转型的微观注脚。

配饰的工艺革新同样意味深长。网页11提及的“猪皮鳄鱼纹手袋”,采用温州皮革厂的压花技术模仿奢侈品纹理,这种“仿制品美学”既暴露了物质匮乏时代的局限,也展现出民间智慧的创造力。而网页18展示的“镀金纽扣配军装外套”,则将物资转化为时尚元素,折射出特殊历史背景下审美资源的创造性转化。

四、文化符号与社会身份的映射

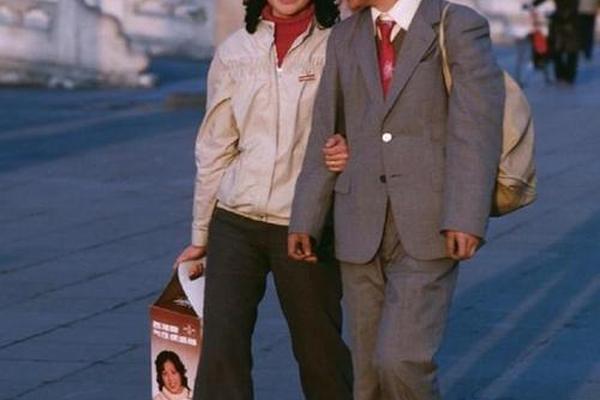

服装成为阶层流动的视觉凭证。网页12中“戴红领巾的少先队员”与“穿西餐厅制服的收银员”形成有趣对比:前者延续集体身份认同,后者则标志着新兴服务阶层的出现。更微妙的是上海舞厅里,穿自制连衣裙的女工与着进口套装的归侨共舞,服装差异成为改革开放初期阶层分化的预演。

地域性审美差异凸显文化博弈。网页1对比北京“白骨精套装”与大连“超短裙女孩”,前者通过垫肩西装构建都市精英形象,后者借助港口优势吸收日韩潮流。而网页53提及的山本耀司设计,虽未直接进入大陆市场,但其“黑色禅意”风格通过香港影碟的传播,间接影响了广东地区设计师的创作理念。

时尚考古学的当代启示

回望80年代中国女性时尚,它不仅是纺织工业发展的产物,更是一场自发的文化运动。那些波点连衣裙下的悸动、喇叭裤管中的反叛,构成了改革开放最生动的视觉叙事。当下复古风潮的回归,不应止于对廓形与色彩的简单复制,而需深入挖掘其背后的社会动力学机制。未来研究可结合数字化服装数据库,量化分析地域性审美扩散路径,或通过口述史追踪个体着装选择与社会变迁的互动关系。正如网页35所言:“时尚是个轮回,但每次回归都带着新的时代基因”,这份基因图谱的破译,或许能为当代中国服装设计的文化定位提供历史坐标。