在气候变化日益显著的背景下,气象数据的精准预测与查询服务已成为公众规划出行、农业种植及灾害防范的重要工具。以云南弥勒与贵州为例,两地气候特征差异显著,通过分析其15天天气预报数据,不仅能揭示区域气候规律,也为跨地域气象研究提供了样本。本文将从数据特征、应用场景及服务优化三个维度,探讨气象预报服务的现实意义。

一、数据特征与趋势分析

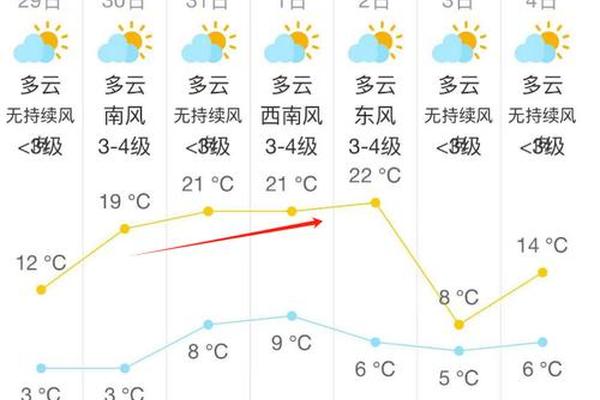

弥勒气温波动与晴雨交替

根据多源气象平台数据,弥勒未来15天(2025年3月28日至4月11日)气温呈现显著波动。例如,3月28日最高气温达30℃,而4月1日因冷空气影响骤降至22℃以下,昼夜温差最大可达17℃(如3月29日气温9~28℃)。天气现象以晴转多云为主,但3月30日及4月4日将出现小雨,提示春季短时降水频发。

贵州气候稳定性与局地差异

贵州同期天气则以阴雨为主,如贵阳3月28日至4月3日持续阴天,气温维持在4~20℃之间,昼夜温差较小。但黔东南等山区可能出现强对流天气,如3月14日广西临近区域的暴雨预警显示,贵州南部需防范短时强降水。这种“整体稳定、局部多变”的特征,反映了云贵高原复杂地形对气候的调节作用。

二、气象服务的社会应用

旅游与生活场景适配

弥勒的晴好天气为户外活动提供了便利,如网页1推荐的异龙湖、双龙桥等景点适宜在3月29日至4月1日游览。而贵州的阴雨天气则需注重防潮与保暖,例如贵阳3月28日的4℃低温需搭配羽绒服或冲锋衣。气象数据与当地特色结合,如贵州的“牛瘪火锅”“折耳根”等美食推荐,体现了天气对饮食文化的影响。

农业与灾害预警的联动

弥勒3月底至4月初的小雨对春耕播种有利,但需防范4月4日后的连续降雨可能导致农田积水。贵州则需关注“倒春寒”现象,如3月25日湖北的寒潮案例显示,类似气候可能影响茶树发芽。通过跨区域数据对比,可建立作物生长模型与灾害响应机制。

三、服务优化与可信度提升

多平台数据交叉验证

对比发现,弥勒4月1日的天气预报在不同平台存在差异:东方天气网预测阴天(10~21℃),而iP138查询网显示小雨(8~13℃)。这种差异源于数值预报模型与本地观测数据的整合程度,用户需参考权威机构如中国气象局(CMA)的实时修正数据。

智能化服务的未来方向

当前气象服务已从单一温度查询转向多维信息整合,例如网页80提供的紫外线指数、洗车指数等生活参数。未来可通过AI算法提升中长期预报精度,并建立区域性气候数据库,如弥勒的温泉旅游气象指数或贵州的溶洞湿度监测专项报告。

总结与展望

气象数据的价值不仅在于预测准确性,更在于其与生产生活的深度结合。本文通过分析弥勒与贵州的15天天气预报,揭示了气候的区域性特征与服务优化路径。建议公众在查询时综合多平台数据,同时呼吁气象部门加强中小尺度天气模型的研发。未来研究可聚焦于气候数据与生态保护的交叉领域,例如喀斯特地貌区的降水入渗规律分析,或高原湖泊的蒸发量预测模型构建。