上世纪80年代的中国影坛,如同一座百花齐放的园林,孕育了一批风华绝代的女演员。她们以天然去雕饰的容颜、精湛的演技和鲜明的个性,塑造了无数经典银幕形象,不仅定义了时代的审美标准,更成为一代人的集体记忆。这些女性在镜头前的每一次回眸、每一次落泪,都承载着特定历史语境下的文化密码。她们的美,超越了视觉表象,成为改革开放初期社会转型的镜像。

一、自然之美的黄金时代

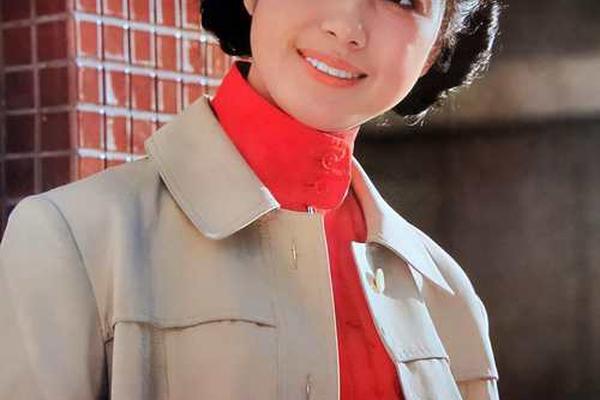

80年代的女星们以“天然去雕饰”的美学特质著称,这与当下工业化审美形成鲜明对比。如网页1所述,当时的主流审美推崇“李修平式”的中国标准女性面孔,这种审美偏好体现在刘晓庆的明艳大气、龚雪的清冷婉约、朱琳的书卷气质中。网页34特别强调“没有美颜与整容”的时代背景下,女演员的面部轮廓保留着真实的地域特征:北方女星如方舒的端庄大气,江南美人如沈丹萍的温婉秀丽,都在银幕上各放异彩。

这种自然美学的形成,与当时的社会环境密不可分。网页40指出,电影制片厂通过全国海选发掘演员,像肖雄这样从工厂车工转型为演员的案例比比皆是。她们的生活经历赋予表演以真实质感,如张瑜在《庐山恋》中呈现的都市新女性形象,就融入了改革开放初期年轻人对自由的渴望。这种未经雕琢的生动性,使观众能透过银幕感受到生命的本真状态。

二、银幕形象的多元建构

在角色塑造上,80年代女星突破了单一的政治符号化表达。网页30提到的丛珊在《牧马人》中饰演的李秀芝,将农村妇女的坚韧与柔情融为一体,这种复杂性格刻画在文革后的银幕上具有突破意义。而刘晓庆从《芙蓉镇》到《原野》的转型,展现了女性从受害者到反抗者的意识觉醒轨迹,正如网页1所述,她创造的“刘晓庆时代”实质是女性主体性在银幕上的确立过程。

不同类型片的兴起催生了多样化的女性形象谱系。网页34分析的武侠片《少林寺》中丁岚的武打女侠,与文艺片《大桥下面》龚雪塑造的单亲母亲形成对照;谍战片《的枪声》中向梅的冷艳特工,又与农村题材片中王馥荔的朴实村妇构成美学反差。这种多元性不仅满足观众的情感投射需求,更折射出社会价值观的嬗变——从集体主义叙事向个体生命关怀的过渡。

三、命运沉浮的镜像折射

女星们的个人际遇往往成为时代注脚。网页30详述的张瑜在巅峰期赴美留学导致事业断层,映射着80年代出国潮对文艺界的冲击;陈冲因跨国婚姻引发的舆论争议,则暴露了当时社会对文化身份认同的焦虑。而龚雪因谣言远走他乡的遭遇(网页14),更是特定历史时期公众舆论非理性化的缩影。这些个体的命运转折,构成观察社会转型的微观切口。

在婚姻与事业的抉择中,女星们呈现了传统与现代的价值碰撞。肖雄为艺术放弃生育导致婚变(网页30),沈丹萍跨国婚姻引发的舆论风波(网页1),这些案例揭示了女性在职业发展与家庭角色间的永恒困境。但正如网页59所述,北影厂五大花旦中多数选择坚守事业,这种集体选择暗合了80年代女性解放思潮的深化。

四、审美遗产的当代启示

80年代确立的审美范式仍在影响当代影视创作。网页40列举的何晴在四大名著中的古典美演绎,为当下古装剧选角提供了参照系;网页34强调的“缺陷美”理念,正被《山海情》等现实题材剧集重新诠释。这种美学遗产的延续性,在张艺谋近年作品中对新任“谋女郎”的选拔标准中可见端倪——始终追求具有地域特质的面孔。

但过度怀旧也需警惕。网页11提到的港台女星商业包装策略,与内地自然美学形成对照,提示我们当代审美应寻求传统与现代的平衡。学者李道新指出,80年代女星的“去符号化”表演,为方法派演技本土化提供了实验场域,这种经验对流量时代的表演艺术仍具启示意义。

回望80年代的女星群体,她们既是特定历史阶段的产物,也是文化转型的能动参与者。其美学价值不仅在于容颜的惊艳,更在于通过银幕形象建构起的文化对话空间。在数字技术重塑视觉经验的今天,重审这段历史有助于我们理解:真正的表演艺术,永远建立在对人性复杂性的深刻把握之上。未来研究可深入探讨地域文化对演员气质形塑的机制,以及集体记忆在审美代际传播中的嬗变规律。