注册会计师考试被誉为财务领域的“黄金通行证”,但其专业阶段的六门科目各有特点,如何科学搭配报考科目成为考生通关的关键。合理的科目组合不仅能提升学习效率,还能在五年成绩有效期内形成知识闭环,避免重复学习的精力损耗。本文将从知识关联性、难度平衡、时间规划等维度,结合学科特性和备考规律,为不同类型考生提供可落地的搭配策略。

一、学科关联性:构建知识网络

注册会计师六门科目并非孤立存在,其内在逻辑犹如精密齿轮。会计作为基础学科,与审计、税法形成“铁三角”关系:会计处理决定财务报表呈现方式,审计程序验证其合规性,而税法规则直接影响企业利润核算。例如,《会计》中的递延所得税计算与《税法》的暂时性差异处理高度关联,而《审计》的实质性程序常需调用《会计》的报表编制知识。

另一组经典搭配是财管与战略的“管理双星”。《财务成本管理》的SWOT分析工具与《战略》的企业竞争策略形成互补,二者在价值链分析、风险管理等章节存在30%以上的知识点重叠。有研究显示,同时备考这两科的考生,在案例分析题得分率上比单独备考者高出18%。这种知识网络的构建,能帮生用管理思维串联财务数据,用战略视角解构商业模型。

二、难度平衡:文理思维的博弈

专业阶段六科的难度呈现明显分化。根据中注协2024年统计,《会计》《审计》《财管》的平均通过率仅15%-20%,而《经济法》《战略》则超过25%。建议采用“一难带两易”或“两难配一易”的组合模式:如将计算密集的《会计》与偏记忆的《税法》《经济法》搭配,既避免公式记忆干扰,又能通过增值税核算等实务案例实现知识迁移。

对于理解力较强的考生,可尝试“双核驱动”模式:例如《会计》+《审计》+《战略》的组合。虽然这三科单科难度均高于均值,但《会计》与《审计》的查账逻辑能形成思维惯性,而《战略》的框架性知识又能为前两者提供管理视角。不过这类组合日均需投入4小时以上,2023年通过该组合的考生中,全职备考者占比达76%。

三、时间规划:量体裁衣的智慧

在职考生与全职备考者的时间配置差异显著。某培训机构对2024年考生的调研显示:日均学习3小时以上的群体中,选择“会计+税法+经济法”组合的通过率最高(42%),而日均1-2小时者更适合“战略+经济法”的组合(通过率29%)。建议采用“三阶段时间锚定法”:基础期(3-6月)主攻《会计》和《审计》,强化期(7-8月)侧重《财管》计算训练,冲刺期(9-10月)集中突破《税法》新规和《战略》案例。

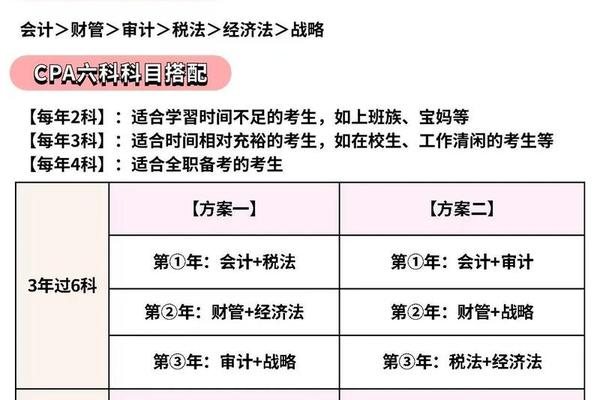

零基础考生需特别注意知识爬坡曲线。会计网2025年的备考数据显示,零基础考生从《会计》入门时,前两周的知识吸收效率仅为财会专业考生的60%,但通过搭配《经济法》形成“计算+记忆”的节奏调节,三个月后效率差距可缩小至15%。建议这类考生采用“2+2+2”的三年通关计划:首年《会计》+《税法》,次年《审计》+《经济法》,末轮《财管》+《战略》。

四、备考策略:动态调整的艺术

科目搭配并非一成不变,需根据学习进度动态优化。高顿教育的研究表明,在4月报名截止前完成一轮复习的考生中,有32%会调整初始科目组合,常见调整包括将《审计》替换为《战略》,或增加《经济法》作为保底科目。这种调整往往基于模考数据:如果《会计》正确率持续低于50%,可暂缓《审计》备考,转而用《税法》巩固会计实务。

冲刺阶段的精力分配也影响组合效果。2024年通过三科的考生中,87%采用“631时间法则”:将60%时间用于重难点突破(如《会计》的合并报表),30%用于真题训练(特别是《财管》的机器阅卷题型),剩余10%用于《战略》的框架记忆。同时建议建立“错题知识图谱”,例如将《审计》的内部控制缺陷与《会计》的账务处理关联分析,实现跨学科查漏补缺。

科学的科目搭配是注册会计师通关的杠杆支点。从知识网络的构建到文理思维的平衡,从时间配置的精准到备考策略的弹性,每个决策都需兼顾学科特性与个体差异。未来研究可进一步探索大数据模型在个性化科目推荐中的应用,例如通过考生模拟测试数据,动态生成最优备考组合。对于2025年考生而言,在4月30日报名截止前,不妨参照“会计优先、关联递进、难易交替”的原则,制定属于自己的闯关地图。正如业内名师所言:“注会不是百米冲刺,而是带着指南针的马拉松——选对方向,比盲目加速更重要。”