作为国内财会领域含金量最高的职业资格认证,注册会计师(CPA)考试不仅是职业能力的试金石,更是财务从业者晋升管理层的重要阶梯。该考试通过设置科学严谨的科目体系,全面考察考生在会计实务、法律规范、管理决策等领域的综合素养。其专业阶段六门科目犹如金字塔的基座,支撑着职业能力的进阶之路,而综合阶段则通过跨学科整合,锻造出真正具备战略视野的行业精英。

一、科目体系与考试结构

注册会计师考试采用"6+1"双阶模式,专业阶段设置《会计》《审计》《财务成本管理》《税法》《经济法》《公司战略与风险管理》六门科目,综合阶段则通过《职业能力综合测试》实现知识整合。这种设计既保证了知识体系的完整性,又突出了实务应用能力的培养。

专业阶段采取5年成绩滚动制,要求考生在连续5个考试年度内通过全部科目。综合阶段考试不设时间限制,但必须通过专业阶段后方可报考。2025年考试安排显示,专业阶段科目分两天考核,其中《会计》科目设置两场考试以缓解报考压力,而综合阶段则在同一天完成两套试卷的测试。

二、核心科目:职业能力的三座大山

《会计》《审计》《财务成本管理》被业界称为"三座大山",占据着科目难度榜的前三位。《会计》作为基础核心,其长期股权投资、合并报表等章节要求考生具备将理论转化为会计分录的实操能力,该科目通过率常年在15%-20%间波动,堪称专业阶段的"守门员"。

《审计》科目则聚焦职业判断能力培养,教材中近40%的内容涉及风险评估与应对流程。考生需要通过200余个审计程序案例训练,建立"风险导向审计"的思维框架。而《财务成本管理》以108个核心公式构建知识网络,资本预算、企业价值评估等计算题常使考生在机考系统中陷入时间管理困境。

三、关联科目与知识交叉

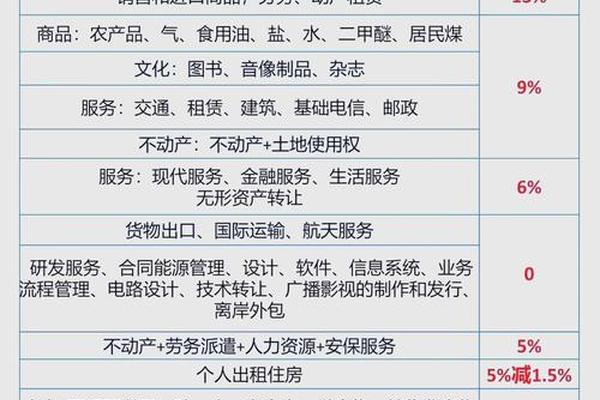

《税法》与《经济法》形成"政策双翼",前者17个税种构成企业经营的合规框架,后者通过公司法、证券法等商事法律塑造商业决策边界。2025年考试大纲显示,增值税留抵退税、数字资产征税等新政将成为《税法》考核热点,而《经济法》则强化了对上市公司收购规则的考查。

《公司战略与风险管理》与《财务成本管理》存在显著的知识耦合。企业价值评估模型(VBM)既出现在《财管》的折现现金流分析中,又是《战略》科目并购重组章节的核心工具。这种交叉设计要求考生建立跨科目知识图谱,例如运用SWOT分析框架同时解决战略选择与财务可行性问题。

四、备考策略与时间管理

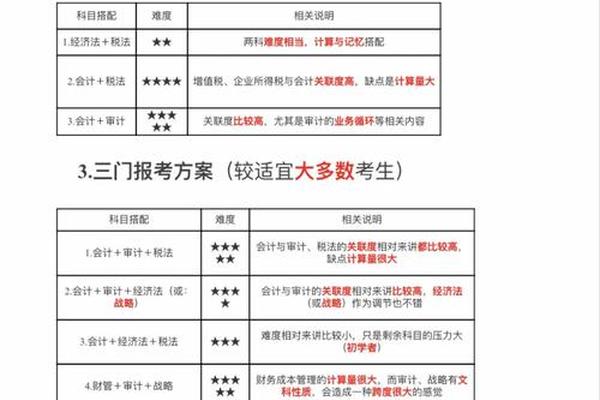

科目搭配遵循"会计先行、难易交替"原则。零基础考生可选择《会计》+《税法》组合,利用两科目在存货计价、所得税核算等章节的30%知识点重叠提升学习效率。在职考生则适合《审计》+《战略》的"记忆+理解"组合,日均3小时学习即可在8个月内完成两科突破。

时间分配呈现显著的边际效应差异。《会计》建议投入350小时形成知识肌肉记忆,其中70小时专攻合并报表专题;《财管》需200小时完成2000道以上公式演练;而《战略》通过80小时思维导图训练即可掌握核心模型。值得注意的是,2025年机考系统升级后,案例分析题的数据可视化功能将改变传统作答方式。

五、职业发展与行业趋势

随着新会计准则与国际持续趋同,CPA考试内容每年更新幅度达15%-20%。2025年考试将区块链会计、ESG报告等新兴领域纳入考查范围,这要求考生建立动态知识更新机制。中注协数据显示,持证人在数字经济领域的薪酬溢价已达42%,在并购重组、IPO咨询等高端服务中呈现供不应求态势。

未来行业发展对CPA提出更高要求。智能财务系统虽能处理基础核算,但职业判断、风险预警等核心能力仍不可替代。建议考生在通过考试后,持续关注财政部发布的《会计改革与发展纲要》,参与跨境审计、碳会计等专项培训,以适应"大智移云"时代对复合型人才的需求。

纵观注册会计师考试体系,六门专业科目既是职业准入的门槛,更是终身学习的起点。从会计准则的精准运用到商业的自觉践行,从数字技术的灵活驾驭到全球视野的持续拓展,这一考试制度始终推动着从业者向更高专业维度攀登。对于志在财务领域成就卓越的考生而言,科学规划备考路径、深度整合跨学科知识、持续追踪行业变革,将是打开职业成功之门的三大密钥。