在人才选拔的竞技场上,面试分差犹如无形的标尺丈量着候选人的竞争力。某知名互联网企业2023年校招数据显示,最终录取者与第二名平均分差为2.8分,而前三名之间的分差梯度呈现1.5-3分的波动区间。这种看似细微的数值差异,实则蕴含着评委对候选人综合素质的精密评判。当企业面对数以千计的应聘者时,分差机制既考验着选拔标准的科学性,也折射出现代职场竞争的残酷本质。

评分机制的双重特性

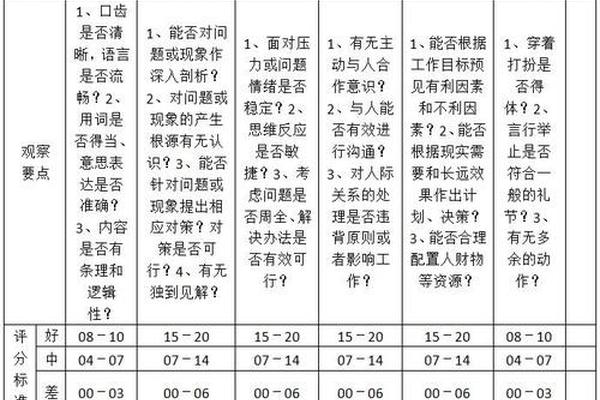

面试评分体系往往采用复合加权算法,某跨国咨询公司的评分模板显示,专业能力占40%,沟通表达占25%,逻辑思维占20%,应变能力占15%。这种结构化设计使得候选人的单项优势难以形成绝对碾压。人力资源研究机构DDI的调查表明,在标准化的行为面试中,评委给出的分数差异通常控制在5分制中的0.5-1.5分区间。

评分标准的弹性空间为分差形成预留了通道。某央企2022年管理人员竞聘案例显示,在"危机处理"考核环节,表现最优者与次优者分差达8.7分,而"团队协作"项目的最高分差仅为2.3分。这种波动性既反映了不同能力维度的重要性差异,也暴露出评委主观判断的介入程度。

评委决策的心理图谱

认知心理学研究揭示,评委在连续面试中会产生"对比效应"。哈佛商学院实验显示,当三位实力相当的候选人依次面试时,第二位获得的评分会比单独评审时低5%-8%。这种心理机制导致前三名候选人的分差往往大于其真实能力差距,尤其在面试节奏紧凑的情况下更为明显。

首因效应与近因效应的交织作用塑造了特殊的评分曲线。某地方公务员面试数据显示,上午场次的前三名分差均值为4.2分,下午场次则扩大至5.8分。评委的注意力波动、疲劳积累等因素,使得同等水平的候选人在不同时段可能获得差异化的评价结果。

岗位适配的筛选逻辑

技术型岗位的分差呈现显著收敛特征。某芯片制造企业的研发岗位面试记录显示,前三名在专业测试环节的分差不超过1.5分,而综合素质评分分差可达4.2分。这种差异映射出企业对于核心技术岗位的能力聚焦需求,专业门槛成为决定性筛选条件。

管理类岗位的分差维度更为多元。世界500强企业的管培生选拔数据显示,领导力评估环节的分差可达总分的15%,远高于专业知识的7%分差幅度。这种分差结构凸显了企业对管理岗位候选人的潜力预期,以及对其综合素质的全面考量。

分差阈值的动态平衡

分差过小可能意味着选拔失效。某金融机构的晋升考核案例中,三位候选人总分差仅0.8分,导致后续任用决策陷入僵局。这种情况通常迫使企业引入附加考核指标,例如360度评估或情景模拟测试,以打破评分趋同的困局。

分差过大则可能暴露机制缺陷。某上市公司的中层竞聘中曾出现12.3分的极端分差,后续分析发现评委对"创新思维"的评分权重存在理解偏差。这种异常分差往往成为优化评分体系的预警信号,促使企业建立分差监控与回溯机制。

面试分差的精妙之处在于其既是选拔结果的量化表达,又是人才评价体系的动态反馈。当前沿技术开始渗透人才选拔领域,某AI面试系统供应商的测试数据显示,机器学习模型给出的分差离散度比人工评委低38%,这预示着未来分差机制可能走向更精准的量化评估。对于求职者而言,理解分差背后的逻辑不仅有助于提升面试策略,更能洞悉职场竞争的本质规律;对企业来说,持续优化分差机制将是提升人才选拔效能的关键突破口。