在时尚的海洋中,穿衣搭配是一门融合艺术与科学的学问。它不仅关乎审美表达,更是个人气质与生活态度的延伸。从基础款到潮流单品,从色彩关系到廓形比例,每一个细节都暗藏玄机。掌握科学的穿搭逻辑,普通人也能通过衣着塑造更理想的自我形象,让服饰成为传递个人魅力的无声语言。

色彩协调:视觉的第一语言

色彩是穿搭体系中最具感染力的元素,其运用直接影响整体造型的视觉重心与情绪表达。根据色彩心理学研究,冷色调如蓝、绿能传递冷静沉稳的气质,而暖色调如红、橙则更具活力感。明度对比法则建议采用“上浅下深”或“上深下浅”的搭配,例如米白色针织衫配墨绿阔腿裤,既保持视觉平衡又突显层次感,尤其适合需要修饰身型的场合。

进阶的撞色技巧可参考色相环理论,互补色搭配(如蓝橙、红绿)能制造强烈视觉冲击,但需控制面积比例以避免杂乱。2024年流行色组合中,紫色与大粉色的搭配被证实能兼顾神秘感与时尚度,在保留主色调的前提下,通过10%-20%的跳色点缀即可达到吸睛效果。莫兰迪色系的低饱和度组合因其高级质感,已成为职场通勤的首选方案。

比例优化:身形的隐形雕塑

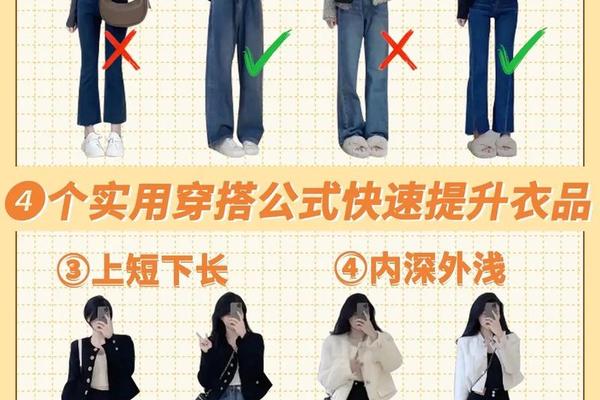

服装廓形与身体比例的协调是扬长避短的关键。对于亚洲女性常见的五五分身材,可采用“上短下长”法则,利用高腰裤装搭配短款上衣,使腿长比例提升15%-20%。叠穿技巧中的“外松内紧”原则,例如oversize西装内搭修身连衣裙,既能遮掩腰腹赘肉,又通过廓形对比塑造纤细感。

特殊身型需针对性调整:窄肩者可选用带垫肩设计的单品增强气场,而宽肩群体更适合正肩线剪裁;臀部丰满者建议选择H型长外套,通过直线条弱化曲线,反之则可通过A字裙营造腰臀差。日本服装协会的研究表明,腰带位置每上移2cm,视觉身高可增加3-5cm,这一原理在连体裤、大衣等单品中效果显著。

风格定位:个性的美学编码

建立个人风格需经历“分析-实验-固化”三阶段。首先通过单品解构明确风格属性,例如小香风外套兼具女性化与利落感,可延伸出职场通勤或休闲雅痞两种搭配方案。混搭哲学强调80%基础款+20%设计款的黄金比例,如白衬衫配解构主义半裙,既保证实穿性又凸显时尚态度。

风格碰撞需遵循“共性保留”原则:当尝试机车皮衣配雪纺长裙时,通过统一配饰金属色或保持面料垂坠感,能使硬朗与柔美元素和谐共存。韩国时尚研究院2024年报告显示,持续践行特定风格6个月以上的人群,其个人形象辨识度提升率达73%。

材质层次:触觉的叙事维度

面料的质感组合直接影响穿搭的高级度。冬季推荐使用“软硬叠搭”法则,如羊绒毛衣外搭皮质马甲,通过材质反差增强层次。春夏则可尝试“透叠技法”,蕾丝内搭与棉麻外罩的组合既透气又富有朦胧美。

特殊场合需注意材质礼仪:丝绸、天鹅绒等光泽感面料适合晚宴,而亚麻、牛仔等肌理感材质更适配休闲场景。日本纺织协会的实验证明,当三种以上不同材质混搭时,采用同色系可降低杂乱风险,例如将米色毛呢、驼色皮革与浅咖针织进行组合。

场合适配:场景的角色演绎

通勤装束需平衡专业感与舒适度,建议选择挺括衬衫配垂感西裤,通过卷袖口、挽裤脚等细节打破刻板印象。约会穿搭可运用“视觉焦点”理论,用V领设计突出锁骨线条,或通过飘带元素引导视线走向。

特殊场景需突破常规:参加艺术展时可尝试解构主义单品,运用不对称剪裁表达审美主张;户外活动则推荐“三明治穿法”,采用吸湿速干内层+保暖中层+防风外壳的组合。根据伦敦时装学院调研,85%的受访者认为场合适配度直接影响社交中的第一印象评分。

在服饰已成为非语言交流工具的今天,科学的穿搭体系能帮助个体更精准地传递自我价值。未来研究可深入探讨智能服装与个性化定制的结合路径,或从可持续时尚角度开发模块化穿搭方案。建议实践者建立“风格档案库”,定期记录成功搭配案例,通过PDCA(计划-执行-检查-处理)循环持续优化形象管理系统,让穿衣真正成为一门充满创造力的生活艺术。