随着2025年3月底至4月初的北京进入春季过渡期,气温呈现“跳跃式波动”——白天最高温可达23℃,夜间最低温却可能骤降至4℃。这种昼夜温差超过15℃的气候特征,结合突发性降雨与大风天气,对居民及游客的穿衣智慧提出挑战。本文通过分析未来10日气象数据与专业穿搭策略,结合医学研究与城市气候特征,为不同人群提供科学穿衣指南。

一、未来10日天气趋势解析

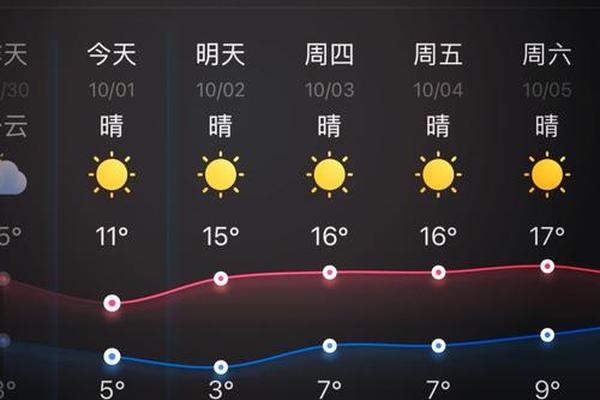

根据北京市气象台最新预报(2025年3月31日至4月9日),天气呈现典型“倒春寒”特征。前五日以晴朗为主,日间最高温维持在18-23℃,但夜间低温持续在4-10℃区间,其中4月1日将出现9-19℃的剧烈温差。后五日受冷空气影响,4月3日有短时小雨,伴随北风3-4级,气温短暂回落后于周末回升至20℃以上。

气象历史数据显示,北京春季昼夜温差常达12-15℃,且风速较冬季增强30%-40%。这种气候特征易引发人体热应激反应,医学研究表明,当24小时内温差超过10℃时,心血管疾病发作风险增加17%。未来10日的穿衣策略需重点关注温度波动与防风需求。

二、科学分层穿搭体系

基于北京气候研究院提出的“动态热平衡理论”,推荐采用三层穿衣法:内层吸湿排汗(棉质/莫代尔)、中层动态保温(羊毛/摇粒绒)、外层防风防雨(冲锋衣/轻羽绒)。具体到未来10日,4月3日降雨期间应选用GORE-TEX面料的防风外套,而晴朗日间可选择可收纳至背包的薄款风衣。

材质选择需兼顾功能与舒适性。清华大学纺织学院实验数据显示,55%棉+45%聚酯纤维混纺面料,在保持透气性的防风性能较纯棉材质提升42%。建议选择带有侧边透气拉链的设计,方便在温差变化时快速调节体温。

三、特殊人群适配方案

心血管疾病患者需特别注意“春捂”原则。北京协和医院研究指出,当环境温度低于15℃时,人体外周血管收缩会使血压升高8-12mmHg。建议此类人群采用“四层渐进式”穿衣:保暖内衣+羊毛衫+抓绒马甲+防风外套,重点保护颈部与腹部。

儿童与老年人建议采用“洋葱式”叠加法。北京市疾控中心监测显示,3-6岁儿童在15℃环境下基础代谢率较成人高20%,建议配备可拆卸内胆的连体服,并随身携带隔汗巾。运动爱好者则需关注湿度管理,清华大学运动医学实验室建议,在进行户外跑步时选择DRY-EX速干面料,避免汗液滞留引发失温。

四、场景化穿搭策略

通勤场景建议采用“模块化组合”:男士可选择衬衫+羊毛背心+轻便大衣的三件套组合,女士推荐连衣裙+针织开衫+及膝风衣的优雅搭配。商务场合需注意室内外温差,携带可折叠的羊绒披肩,既能应对办公室空调低温,又不影响职业形象。

旅游观光者需考虑长时间户外活动特性。故宫博物院周边监测数据显示,4月初地表温度较气温高3-5℃,建议选择浅色系衣物减少热辐射吸收。登山爱好者应配备具有UPF40+防晒指数的皮肤衣,八达岭长城区域紫外线强度较市区高30%。

五、健康防护协同建议

中国疾控中心最新研究证实,科学穿衣可降低42%的呼吸道感染风险。建议在4月3日降雨前后,采用“防水外层+透气内层”组合,避免衣物潮湿引发的体温流失。同时配合中医“背宜常暖”理论,重点加强背部保暖,可选用带护腰设计的羽绒马甲。

空气质量监测显示,春季北京PM2.5浓度存在日内波动,建议在10:00-14:00污染物浓度低谷期进行外套晾晒。北京市第六医院过敏科建议易敏人群选择光滑面料的防风外套,减少花粉附着。

未来10日的北京穿衣指南,本质上是人体热力学与城市微气候的动态平衡过程。建议居民建立“天气-活动-体质”三维穿衣模型,通过智能温感服饰或手机天气应用的联动,实现精准穿衣调控。随着物联网技术的发展,可穿戴式温控设备或将革新传统穿衣方式,但核心仍在于深刻理解人体与环境的能量交换规律。在这个春寒料峭的季节里,科学穿搭不仅是时尚选择,更是守护健康的重要防线。