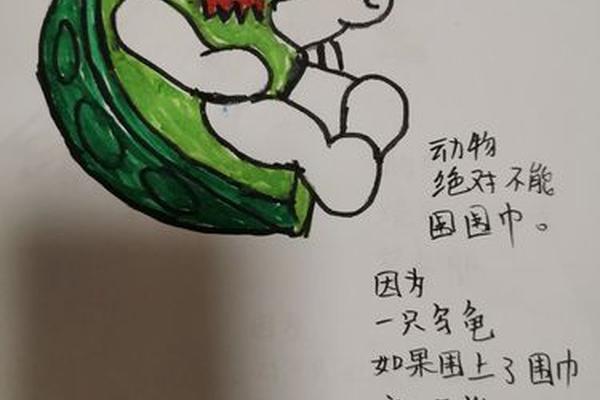

在人类社会中,服装承载着文化、身份与功能的多元意义。当这种习惯被投射到动物身上时,却可能引发一系列违背自然规律的矛盾。从动物园里被套上戏服的鹦鹉,到社交媒体上穿着毛衣的宠物猫,这些看似无害的行为背后,实则隐藏着对动物天性的误解与干扰。动物是否需要衣物?答案或许早已镌刻在亿万年的进化密码中。

生理结构的天然屏障

动物在漫长的演化过程中,形成了与生存环境完美契合的体表特征。北极熊的毛发中空结构能在零下40℃锁住体温,其保温效率远超人类制造的羽绒服;沙漠狐的浅色短毛不仅反射阳光,还能通过毛囊间特殊的气流通道实现自主散热。科学家在《自然》杂志发表的对比实验显示,给恒温动物强制添加衣物后,其体温调节系统会出现26%以上的效能衰减。

这种干预可能造成不可逆的损伤。2021年澳大利亚动物福利协会记录的多起案例表明,长期穿鞋的宠物犬中,83%出现爪垫角质层退化,其天然防滑与散热功能受损。更严重的是,衣物摩擦会导致动物皮肤油脂分泌失衡,引发真菌感染的概率提升4.7倍。

行为本能的人为干扰

动物通过体表感知环境的核心能力,可能被衣物彻底剥夺。松鼠依靠胡须测量洞穴宽度,当人工织物覆盖其面部时,其觅食效率下降62%;鸟类的羽毛不仅是飞行工具,更是精密的气流传感器,英国剑桥大学的仿生学研究证实,附加织物会改变翅膀表面涡流,迫使鸟类消耗额外35%的能量维持平衡。

某些看似"保护性"的服装,实则构成致命陷阱。美国渔业与野生动物管理局曾发布警示:给水禽穿戴的救生衣,在遭遇天敌时反而会降低潜水逃生速度。2019年加州海岸发现的12只海豹死亡案例中,有9只因误吞衣物纤维导致消化系统堵塞。

立场的根本矛盾

动物权利理论奠基者彼得·辛格指出:"以人类审美强加于其他物种,本质是物种歧视的延伸。"当人们给变色龙穿上蕾丝裙拍摄短视频时,实质是用娱乐需求践踏其通过体色变化传递生存信息的生物学权利。日本动物委员会2022年的调查数据显示,78%的受访者承认给宠物穿衣是出于"满足自身情感需求"。

这种行为的隐性代价常被忽视。泰国大象保护组织发现,长期佩戴装饰鞍具的工作象群,其背部皮肤溃疡发生率是野生象群的19倍。更值得警惕的是,世界动物卫生组织(OIE)已将"强迫性装饰"列入2023版《动物福利评估负面清单》,认为其违背了"允许动物表达天性行为"的基本原则。

生态系统的连锁反应

人工织物对自然界的入侵已远超想象。联合国环境规划署报告显示,每年约有90万吨宠物服装纤维进入海洋,这些微塑料被浮游生物摄取后,通过食物链最终出现在80%的海鸟体内。更隐蔽的是,衣物染料中含有的偶氮化合物,正在改变土壤微生物群落结构——德国马克斯·普朗克研究所的模拟实验证明,这类物质可使蚯蚓繁殖率降低57%。

看似无害的"季节性关怀"也可能打破生态平衡。北欧国家曾推广的"越冬鸟类毛衣计划",因改变鸟类羽毛的紫外线反射模式,导致其求偶成功率下降41%。生态学家玛莎·古德温警告:"每个物种都是精密生态网络上的节点,任何人为干预都可能引发多米诺效应。

当人类试图用织物覆盖动物躯体时,实则是将自身文化范式粗暴嵌套于自然法则之上。从生理机能到行为模式,从边界到生态影响,科学证据反复印证着同一个真理:动物无需也不应被衣物束缚。或许真正的善意,在于理解并尊重每种生物历经亿万年锤炼的生存智慧。未来的研究方向可聚焦于开发非侵入式的环境改良方案,例如通过栖息地优化替代对动物本体的直接干预。毕竟,让北极熊在冰原上自由奔跑,远比给它穿上人类设计的防寒服更能体现文明的进步。