在公务员考试竞争日益白热化的今天,备考策略的选择往往成为决定成败的关键节点。随着面试环节在总成绩中的权重逐步提升,考生们陷入“自学还是报班”的抉择困境——有人通过系统培训实现面试逆袭,亦有人凭借自律和资源整合创造高分神话。这种看似两难的选择背后,折射出的是备考者对效率、成本与个性化需求的深层博弈。

一、自学的可行性边界

自学备考并非空中楼阁,其成功案例在公考领域屡见不鲜。知乎高赞回答中,深圳考生通过30天自学以88.5分逆袭的经历,印证了系统规划的价值。该案例揭示出自学的核心要素:每日8小时精准划分的学习时段,涵盖晨跑、理论学习、真题演练的复合型日程,以及《孟歌无领导实战课》等专项网课与《人民时评》等素材库的有机整合。这种模式要求备考者具备时间管理大师般的自律,以及信息检索与资源整合能力。

但自学成功存在明显天花板。研究显示,未接触过结构化面试的考生,在无指导情况下难以突破“答题套路化”瓶颈。缺乏模拟考场环境导致的心理素质缺失,可能使精心准备的应答在高压场景下变形走样。正如某培训机构调研数据所示,自学考生在自由讨论环节的发言有效率仅为报班学员的63%,关键破冰机会把握率相差27个百分点。

二、专业培训的赋能价值

标准化培训体系创造的系统性优势不容小觑。以某头部机构课程为例,其研发的“三维度评估法”通过岗位特性、考生性格、历年考情大数据匹配专属备考方案,使学员在30天内实现平均12.6分的提分。这种精准化训练不仅覆盖题型解析、话术打磨等显性技能,更通过全真模拟、压力面试等场景重塑考生行为模式。

培训的深层价值体现在认知框架重构。对比研究发现,经过系统培训的考生在“政策解读维度”和“矛盾处理层次”上展现出显著优势。例如在处理类题目时,培训学员更善于运用“三阶处理模型”(情绪安抚-需求分级-长效方案),而自学考生多停留在表层对策罗列。这种思维差异直接反映在考官评分表的“解决问题能力”项,两者平均分差达4.2分。

三、经济杠杆下的决策理性

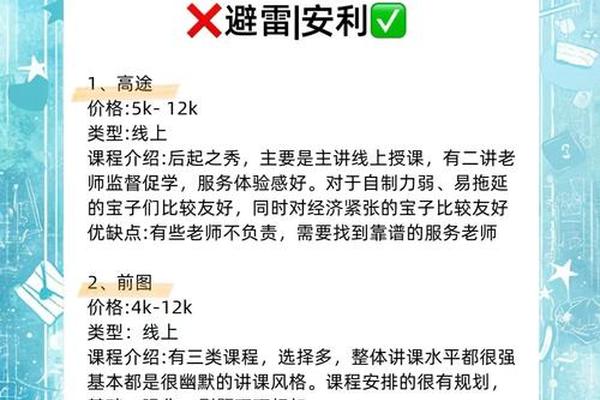

成本考量构成决策的重要维度。当前市面主流机构协议班价格普遍在1.5-5万元区间,相当于三四线城市公务员3-8个月的薪资。这种投入对于应届生或基层家庭堪称重负,但某省考数据揭示,协议班学员的上岸率是普通班的1.7倍,反映出付费转化率与结果的正相关性。

时间成本的计算更需精细化管理。在职考生若选择每晚3小时自学,完成理论筑基需42天,而集训班可在14天内完成同等内容。这种效率差异在冲刺阶段尤为关键,当备考周期压缩至30天时,系统培训的时间成本收益率达到自学的2.3倍。但需警惕“虚假充实感”——某案例库显示,12%的报班学员陷入“课堂依赖症”,结课后自主练习量反低于自学群体。

四、适配决策的三维坐标系

决策模型应建立在能力-资源-目标的动态平衡上。对于语言组织能力强、有过辩论经验的考生,可选择“轻量级培训+自主强化”模式,如仅购买专项突破网课,配合线下组队练习。而逻辑思维薄弱者,则需全程跟学以重塑认知体系,研究显示这类人群自学上岸率不足报班的1/5。

区域考情差异要求精准适配。在广东等侧重无领导小组讨论的省份,专业培训的协同效应尤为突出——其提供的角色分工策略、进程控制技巧等,可使讨论贡献值提升40%。而结构化面试主导地区,通过《理论热点面对面》等官方资料的深度学习,配合线上模考同样可能创造高分。

在公务员招录科学化改革背景下,备考策略的选择实质是资源优化配置的艺术。未来研究可深入探讨智能培训系统的干预效果,或追踪培训效应对入职后工作表现的长期影响。对考生而言,关键是在清醒自我认知的基础上,构建“以我为主,按需整合”的备考生态,让每一份投入都转化为考场上的竞争优势。毕竟,无论是选择孤军奋战还是借力突围,最终都要回归到对公务员职业本质的理解与践行。