在2025年高考志愿填报的关键节点,专业选择成为千万家庭关注的焦点。知名教育专家张雪峰提出的“四大不推荐专业”——生物工程、应用化学、环境科学与工程、材料科学与工程,因其就业困境被冠以“天坑”之名。与此人工智能、集成电路等新兴领域却展现出强劲的就业势头,形成鲜明的专业选择“冰火两重天”。本文基于教育部就业质量报告、行业趋势数据及专家观点,深度剖析专业选择的底层逻辑。

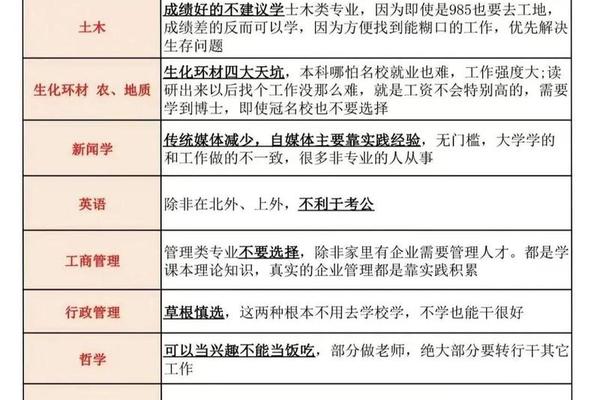

一、天坑专业的困境解析

张雪峰指出的四大不推荐专业,其困境源于产业成熟度与人才供给的结构性矛盾。以生物工程为例,麦可思研究院数据显示该专业连续5年位列就业红牌榜前三,2022届毕业生半年后就业率仅83.2%,实验室助理岗位月薪中位数4500元,远低于全国本科毕业生平均薪资水平。这种困境在材料科学与工程领域同样显著,985院校硕士起薪仅8000元,不及计算机本科毕业生。

深层次矛盾体现在产学研脱节与学历内卷。环境科学与工程专业毕业生面临县级环保局200:1的报录比,而环保企业利润率不足5%难以支撑高薪岗位。应用化学专业更陷入“性价比陷阱”,毕业生超60%进入化工厂倒班,工作3年平均薪资增长仅18%,显著落后于计算机专业的56%。这些专业普遍存在的“学历高消费”现象,倒逼65%的生物工程学生选择读研,形成“硕博内卷-就业延迟-年龄焦虑”的恶性循环。

二、就业市场的结构性矛盾

教育部阳光高考平台数据显示,2025年就业市场呈现“技能断层”与“需求错配”双重特征。一方面,计算机科学与技术、软件工程等专业毕业生供需比达1:5,华为、字节跳动等企业为顶级算法工程师开出百万年薪;传统工科如化学工程与工艺,超30%毕业生被迫转行至销售或考公。

这种分化在薪酬维度尤为显著。数字媒体技术资深特效师月薪可达3万+,而环境监测岗位起薪普遍低于6000元。行业周期判断至关重要:集成电路、新能源处于技术成长期,岗位需求年增速超25%;采矿工程、纺织工程等衰退期行业,近3年裁员率高达12%-15%。张雪峰建议的“就业市场倒推法”,正是基于这种结构性差异提出的解决方案。

三、黄金赛道的崛起逻辑

人工智能、集成电路等20个高就业专业的核心竞争力,体现在技术壁垒与产业红利的双重加持。以人工智能为例,全球人才缺口达300万,自动驾驶系统开发工程师起薪即突破30万元。这种优势在交叉学科领域更为明显,如生物信息学结合基因组学与Python编程,使药企研发效率提升40%,相关岗位年薪达25万+。

医疗健康领域呈现稳定增长态势。口腔医学因数字化诊疗技术(如3D打印义齿)推动,成为医疗行业的“黄金赛道”,高端私立诊所主治医师年收入可达50-80万元。护理学则受益于老龄化加速,养老产业催生新型岗位如老年健康管理师,需求缺口超200万。

四、理性决策的多维模型

专业选择本质是资源优化配置的过程,需建立“三维评估体系”:首先是学科能力匹配度,数学能力决定金融工程学习上限,物理水平影响微电子专业发展空间;其次是城市产业集群适配度,深圳IC验证工程师岗位占比全国32%,直接对应微电子专业选择;最后是个人抗风险能力,临床医学需承受10年以上培养周期,而Web3.0开发等新兴领域允许快速试错。

教育部专业调整趋势提供重要参考。2025年撤销的十大专业中,信息管理与信息系统、公共事业管理等因“学科交叉失效”被淘汰,而智能制造、新能源等方向新增专业点增长45%。这种政策导向与市场需求的协同作用,为专业选择提供风向标。

结论与建议

在产业升级与教育变革的双重驱动下,专业选择已从单一分数竞争转向多维能力博弈。建议考生建立“T型知识结构”:纵向深耕核心技能(如算法开发),横向拓展行业认知(如新能源政策)。家长需善用教育部阳光高考平台、各高校就业质量报告等工具,结合霍兰德职业测试排除风险选项。未来研究可深入探讨AI对专业体系的颠覆性影响,以及产教融合培养模式创新路径。理性选择的核心,在于将个人发展与时代脉搏精准共振。