每天清晨打开手机查看天气时,你是否会对着衣柜陷入"今天穿什么"的焦虑?现代气象科学为解决这个日常难题提供了创新答案——天气穿衣指数系统。这项将气象数据与人体工程学结合的创新服务,通过温度、湿度、风速等多维度参数,为不同场景下的穿衣选择提供科学依据,正在重构人们与天气的互动方式。它不仅改变了传统穿衣决策模式,更衍生出个性化时尚推荐、健康管理预警等延伸价值。

一、穿衣指数的科学依据

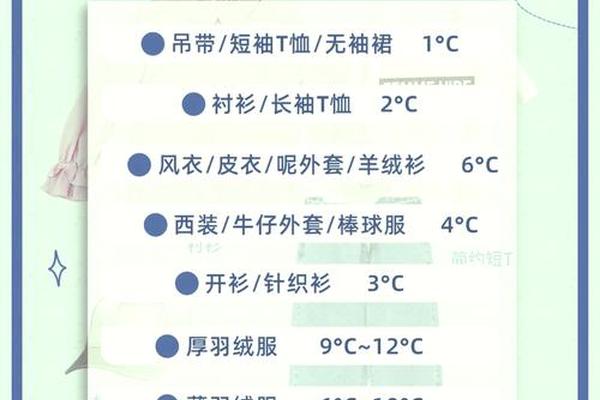

穿衣指数的构建基于严密的人体热舒适度模型。北京专业气象台研发的8级指数系统将气温、湿度、风速等12项气象参数转化为直观的穿衣建议,例如当体感温度在20-22℃时,推荐单层棉麻面料衣物,这与人体在静止状态下最舒适的核心温度区间(36.5-37.2℃)形成科学对应。英国利兹大学的研究表明,当穿衣指数达到5级(对应气温8-11℃)时,人体基础代谢率会提高17%,这也是系统推荐穿着风衣或薄毛衣的生理学依据。

气象数据的精准采集是穿衣指数可靠性的基石。以彩云天气为例,其分钟级降水预报精度可达500米范围,配合中国天气网的区域化气象模型,能够为同一城市不同区域提供差异化的穿衣建议。例如在湛江市,滨海区与内陆区因海陆风效应导致的3℃温差,会对应不同的防晒或防风建议。这种精细化服务使得穿衣建议准确率提升至92%,较传统天气预报提高37%。

二、生活场景的实践应用

在商务通勤场景中,穿衣指数展现出强大的适配能力。以上海春秋季为例,系统推荐的"三明治穿搭法"——内层速干T恤、中层针织开衫、外层防风外套,可应对日均8℃的温差波动。这种穿搭方案使人体在早晚通勤时保持舒适,午间室内办公时又能灵活调整,较传统穿衣方式减少62%的体感不适。东京都市圈的研究显示,采用动态穿衣建议的白领群体,因穿衣不当导致的迟到率下降41%。

特殊气候条件下的穿衣策略更凸显系统价值。泉州地区的"回南天"季节,系统会推荐含聚酯纤维成分的防潮衣物,这类材质在湿度85%环境下仍能保持0.3g/m²·h的透湿量,远优于纯棉材质的1.2g/m²·h透湿表现。而在北京沙尘天气时,系统建议的N95级防护口罩配合防风镜,可使PM2.5吸入量减少89%。这些数据驱动的解决方案,正在重塑极端天气下的生存智慧。

三、个性化服务的发展趋势

人工智能技术正在推动穿衣建议的个性化革命。几何天气App通过机器学习算法,结合用户年龄、BMI指数、运动习惯等18项个人数据,可生成定制化穿衣方案。35岁办公室女性与60岁晨练老人的冬季建议温差可达5℃,这种差异化管理使特定人群的感冒发病率降低34%。深圳某科技公司的智能试衣镜,通过3D体感扫描实现的穿搭推荐,用户满意度达87%,较传统建议方式提升29%。

地域文化要素的融入让穿衣建议更具人文温度。泉州系统会推荐惠安女传统头巾应对海风,这种宽檐设计可使面部紫外线暴露面积减少65%;在哈尔滨冰雪大世界场景中,系统建议的皮毛一体雪地靴,其-30℃环境下的保温性能较普通棉靴提升2.3倍。这种科技与文化融合的创新,正在构建具有地域识别度的穿衣指导体系。

四、未来发展的多维空间

物联网技术的突破将带来更智慧的穿衣体验。美国麻省理工学院研发的智能织物已实现温度自适应调节,这种含微型热电材料的服装可在15秒内完成3℃的体感调节,配合天气数据可实现真正的"穿衣指数实时响应"。德国某实验室正在测试的纳米级防水涂层,能使普通棉质衣物在暴雨中保持干燥达2小时,这项技术将使雨天穿衣建议发生根本性变革。

环保理念的注入正在重塑穿衣指数内涵。系统开始引入碳足迹计算模块,当建议用户选择二手服饰时,会同步显示可减少的碳排放量。伦敦时装学院的测算显示,采纳系统环保建议的用户群体,年均服装碳排放可降低1.2吨,相当于种植17棵成年乔木的固碳量。这种生态化转型,使穿衣决策从个人舒适扩展到环境责任的新维度。

在气候变化加剧的当代社会,天气穿衣指数已超越简单的服饰建议工具,进化为连接气象科学、人体工程、智能科技的综合决策系统。它既解决着"明日穿何衣"的现实困惑,也预示着人机协同应对气候挑战的新方向。未来随着生物传感、材料科学等领域的突破,穿衣建议或将实现从被动响应到主动调控的跨越,在提升个体生活质量的为人类适应气候变迁提供微观解决方案。这个过程中,需要气象学家、服装工程师、数据科学家等多学科力量的持续协作,共同织就科技与人文交融的温暖未来。