在英语中,“穿衣服”的不同表达对应着动作与状态的细微差别。例如,“wear”强调穿戴的持续性状态,如“She wears a red dress every Monday”描述习惯性穿着;而“put on”则明确指向穿戴的瞬时动作,如“He put on his coat before leaving”。这种区分在正式与非正式场合中尤为重要,例如面试时需用“dress professionally”而非“put on formally”来体现职业化形象。

另一个易混淆的动词是“dress”,其宾语通常是人而非衣物,如“She dressed her son quickly”。“be dressed in”则与服装材质或颜色相关,例如“The speaker was dressed in black silk”,这种表达常见于描述正式场合的着装规范。语义差异不仅影响语法结构,更反映了英语文化对“得体性”的重视——例如在商务场景中,“dress code”要求选择中性色而非夸张图案。

二、场合与着装规范

英语中的着装规则(dress code)根据场合严格分级。最高级别为“white tie”,要求男性佩戴白领结、穿燕尾服,女性需着舞会晚礼服,适用于国宴等仪式。次一级的“black tie”允许简化礼服款式,但仍需保持优雅。日常商务场景则遵循“business formal”或“business casual”,前者要求西装革履,后者允许衬衫配休闲裤。

不同行业对“professional attire”的定义差异显著。例如科技公司可能接受“smart casual”,而金融行业普遍要求“dark suit with a white shirt”。研究显示,职场着装风格直接影响客户信任度:保守剪裁和中性色系可提升专业形象感知达37%。这种文化差异也体现在术语中,如中文的“中山装”对应英文“Mao suit”,被视作民族正装。

三、时尚表达的术语体系

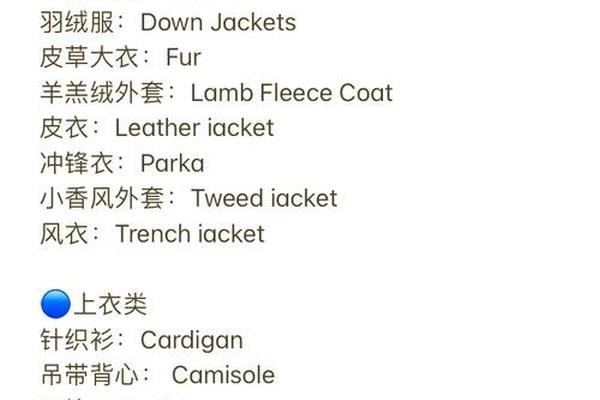

现代英语衍生出丰富的穿搭术语。基础概念如“outfit”指完整搭配,而“OOTD”(Outfit of the Day)已成为社交媒体热门标签。风格分类则细化至“vintage style”(复古风)、“streetwear”(街头风)等,其中“bohemian style”强调层叠配饰与民族图案。材质描述亦形成专门词汇,如“chiffon”(雪纺)、“t”(粗花呢)等,精确传递服装质感信息。

语言学研究发现,穿搭术语的演变与社会变迁紧密相关。例如“athleisure”(运动休闲风)的兴起,反映后疫情时代对舒适性的需求增长。而“capsule wardrobe”(胶囊衣橱)概念的普及,则契合可持续时尚理念。这些术语不仅是语言现象,更是文化价值观的镜像。

四、跨文化交际的实用建议

在翻译或实践穿衣规则时,需注意中西方认知差异。例如中文的“正装”可能对应英文“formal wear”“business attire”“cocktail dress”等不同概念。建议采用“语境适配法”:先明确场合正式等级,再选择对应术语。例如商务晚宴应译作“black-tie event”而非字面直译。

具体操作层面可参考以下原则:

1. 颜色选择:遵循“dark suit, light shirt”基础公式,避免荧光色

2. 剪裁标准:西装需满足“two-finger rule”——衬衫袖口露出外套1-1.5厘米

3. 配饰逻辑:领带宽度应与西装翻领协调,女士手提包尺寸不宜超过A4纸

英语中的穿衣规则体系,本质是语言精确性与文化规范性的双重映射。从动词的语义边界到术语的文化负载,每个表达都承载着社会认知的深层逻辑。未来研究可进一步探讨非西方语境下的着装术语翻译,或数字化时代催生的“虚拟穿搭”(digital outfit)等新兴概念。对于语言学习者而言,掌握这些表达不仅是词汇积累,更是理解跨文化交际规则的钥匙。