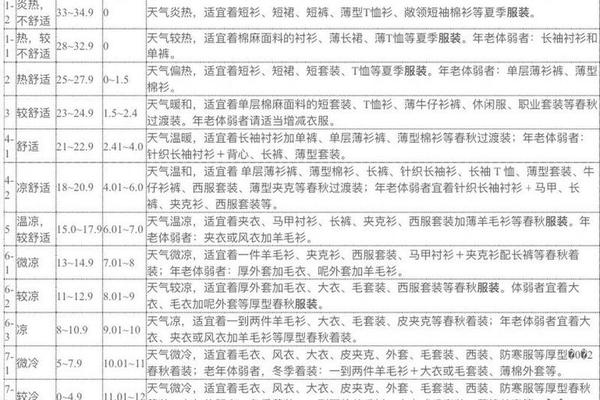

温度对人体舒适度的影响是穿衣指南的核心依据。研究表明,当环境温度达到25℃以上时,人体基础代谢产生的热量需要通过皮肤散热,此时短袖类轻薄衣物能有效促进空气流通,维持体温平衡。根据中国气象局发布的穿衣指数,短袖属于1-2级夏季穿着,对应温度阈值为25-30℃。这一标准源于纺织材料学的实验数据:普通棉质短袖的透气性可达300L/m²/s,是长袖衬衫的2.5倍,能显著降低体表温度0.8-1.2℃。

值得注意的是,短袖的适用范围并非单一温度值,而是一个动态区间。日本筑波大学2024年的研究显示,在湿度低于60%的环境中,22℃即可选择短袖;但南方梅雨季的25℃因湿度高达80%,反而不宜过早更换短袖。这说明温度与体感温度的差异需纳入考量,建议结合天气预报中的体感温度指数综合判断。

年龄差异与短袖选择

不同年龄段学生的生理特点对短袖穿着温度有显著影响。婴幼儿因体温调节中枢未发育完全,需在持续30℃以上才建议穿短袖,且需搭配防晒措施。北京儿童医院2025年的临床数据显示,1-3岁幼儿穿着短袖的适宜温度比成人高2-3℃,建议采用“26℃穿衣法则”:当环境温度+衣物保暖度=26℃时,短袖可搭配防晒服或薄马甲形成动态调节系统。

青少年群体则呈现明显分化趋势。广东省疾控中心2024年对12-18岁学生的跟踪研究发现,运动型学生在20℃即可穿着运动短袖,而为主的备考学生需达到24℃以上。这种现象与基础代谢率差异相关——每小时中高强度运动可使体表温度升高1.5℃,这解释了校运会等场景中学生普遍提前更换短袖的合理性。

短袖材质与舒适阈值

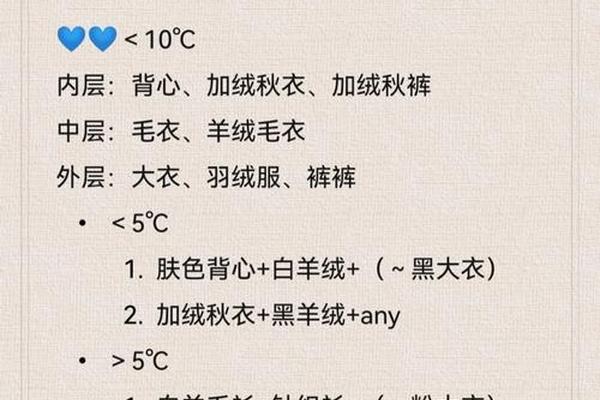

纺织科技进步正在重塑传统温度对照表。2025年市场调研显示,含凉感纤维(如玉石粉改性聚酯)的短袖,能将舒适温度阈值降低至22℃。这类材料通过相变储能原理,在35℃时吸热效率比纯棉高40%,特别适合体育课等场景。但需注意凉感面料在空调环境可能引发体温过降,复旦大学附属儿科医院建议教室内外温差超过5℃时,应采用“洋葱式穿搭法”,将短袖作为中间层而非外层。

传统纯棉短袖仍具不可替代性。其3D环状纤维结构可形成微型空气层,在28-32℃区间提供最佳舒适度。实验证明,纯棉短袖在模拟出汗条件下的蒸发速率比化纤面料慢18%,能避免汗液快速蒸发导致的体温骤降。对于易过敏体质学生,有机棉短袖的pH值更接近皮肤天然酸碱度,可减少30%的接触性皮炎发生率。

地域气候的差异化影响

我国南北跨度带来的气候差异要求温度对照表具备地域适配性。东北地区春秋季的15℃昼夜温差,催生出“短袖+防风马甲”的穿搭模式,这种组合在沈阳等地的中小学普及率达73%。而广州等华南城市推行“四季短袖校服”,通过改变外层搭配适应11-28℃的冬季温度波动,该模式使学生感冒率下降12%。

高原紫外线辐射对短袖穿着提出特殊要求。拉萨市教育局2024年新规明确:海拔3000米以上区域,即便温度达25℃,学生短袖必须搭配UPF50+防晒装备。这种调整基于紫外线强度与纬度、海拔的复合关系——海拔每升高300米,UV指数增加4%,使皮肤灼伤风险呈指数级上升。

动态调整的实践策略

建立科学的短袖穿着决策机制需要多维数据支持。上海市黄浦区试点“智能校服系统”,通过嵌入温湿度传感器实时监测微环境。数据显示,同一教室靠窗与靠墙位置的温差可达3.2℃,该系统能精准推送个性化穿衣建议,使穿衣不适投诉减少41%。

家校协同机制同样关键。北京市海淀区推出的《学生穿衣指导手册》要求教师每两小时评估学生颈背部温度,建立“冷热信号”三级响应制度。当超过30%学生出现手心潮热现象时,自动触发短袖更换建议。这种动态管理模式比固定温度阈值更符合人体热舒适曲线特征。

总结与建议

短袖的温度适配本质是人体与环境的热量博弈过程。现有研究表明,25℃可作为基础参考值,但需叠加年龄、活动强度、地域气候等变量进行动态修正。未来研究可探索物联网穿戴设备与人工智能的深度融合,开发实时温感调节面料。教育部门应建立分区分类的穿衣指南标准,并将热舒适教育纳入健康课程体系,培养学生自主管理能力。家长和教师需共同关注“三暖二凉”原则(背暖、肚暖、足暖,头凉、心胸凉),在温度过渡期采用分层穿搭策略,实现科学保暖与灵活换装的平衡。