在中国东北的历史版图上,“奉天”是一个承载着多重意义的符号。它既是一座城的记忆,也是一个省的旧称,更是王朝兴衰与近代变革的见证。如今的沈阳故宫红墙黄瓦间,仍能窥见昔日“盛京”的辉煌;而辽河两岸的安宁图景,则诠释着“辽宁”这一名称背后的现代愿景。从“奉天”到“辽宁”,名称的演变不仅映射着地理概念的变迁,更折射出政治、文化与民族认同的深刻转型。

历史沿革与名称变迁

奉天城的起源可追溯至1625年,后金大汗努尔哈赤迁都沈阳,其子皇太极于1634年将沈阳更名为“盛京”(满语“穆克敦”),意为“兴盛之城”。清朝入关后,为强化对“龙兴之地”的统治,1657年以“奉天承运”之意设立奉天府,由此开启“奉天”作为行政名称的历史。奉天城不仅是清朝陪都,更在1907年成为奉天省省会,其辖区涵盖今辽宁大部分及吉林、内蒙古部分地区。

奉天省的建制历经多次变革:1929年国民以“辽河安宁”为寓意将其更名为辽宁省,1932年伪满洲国复称奉天省,1945年光复后回归辽宁之名,1949年后又经历辽东、辽西分治,最终于1954年重组为今日辽宁省。这种名称反复更迭的背后,既包含着中央政权对边疆治理的考量,也反映了近代中国在主权更替中的挣扎。

地理位置与行政区划演变

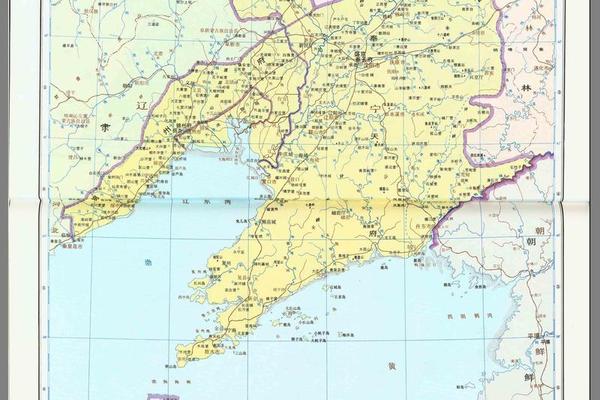

从地理空间来看,奉天城即今沈阳市,位于辽河平原中心,北依长白山余脉,南临渤海湾。这座“一朝发祥地,两代帝王都”的城市,因地处沈水(浑河)北岸得名“沈阳”,其“水北为阳”的命名原则可追溯至1296年元朝设沈阳路。作为东北交通枢纽,沈阳自古便是中原文化与游牧文明的交汇点,辽代沈州、明代沈阳卫的军事要塞地位,奠定了其区域中心地位。

奉天省在清朝鼎盛时期的辖区面积达28万平方公里,远超今辽宁省。其行政范围西起山海关,东至鸭绿江,北抵松花江,南达渤海,涵盖今辽宁全境、吉林西南部及内蒙古通辽部分地区。1907年行省制改革后,奉天省下设八府五厅,形成以奉天府为核心,锦州、新民、兴京等府为支点的治理网络。这种广域行政架构,既体现了清朝对“龙兴之地”的特殊重视,也为近代东北工业化奠定基础。

文化影响与历史遗产

“奉天”二字的文化意涵远超地理概念。作为清朝陪都,沈阳故宫的建筑规制融合满汉风格,大政殿的八角攒尖顶与十王亭的帐殿布局,彰显着游牧民族政权特色。城内现存700余处历史建筑,从张氏帅府的青砖四合院到中山广场的巴洛克建筑群,构成“半部民国史”的时空拼图。奉天驿(今沈阳站)周边的殖民时期建筑群,更是东北近代屈辱与抗争的无声见证。

地名承载的集体记忆同样深刻。1929年更名争议中,“辽宁”之所以从“辽东”“关东”等候选名中胜出,既因“辽河流域安宁”的吉祥寓意,更隐含着消除“奉天承运”皇权象征的政治意图。这种命名博弈背后,是民国试图通过话语重构强化现代国家认同的努力。而民间至今仍存“奉天”称谓,则折射出历史记忆的顽强生命力。

当代定位与发展方向

今日沈阳作为辽宁省会,常住人口超900万,2023年GDP达8122亿元,装备制造、汽车工业等支柱产业延续着“共和国长子”的荣光。浑南新区与老城区的共生发展,既保留着盛京皇城的中轴线格局,又崛起着东北亚科创中心的现代天际线。沈阳都市圈的建设,正在重塑辽中南城市群的协同发展模式。

对于历史文化遗产的保护与利用,学者建议借鉴德国鲁尔区转型经验,将殖民建筑群申报世界文化遗产,打造“奉天历史文化走廊”。挖掘清文化、民国文化与工业文化叠加的独特优势,发展沉浸式文旅体验,或将成为激活老工业基地文化动能的新路径。

回望奉天与辽宁的时空嬗变,名称更迭背后是政权更替、文化碰撞与民族觉醒的交响。从盛京城的八旗驻防到奉天省的近代化探索,从“东方鲁尔”的辉煌到振兴东北的新征程,这片土地始终是国家战略的重要支点。未来研究中,如何平衡历史遗产保护与城市更新、如何挖掘地名文化资源赋能区域发展,仍需学界与政界的持续探索。正如浑河两岸的古今辉映,唯有在传统与现代的对话中找准定位,方能让“辽宁”之名真正实现“辽河永宁”的深意。