现代社会中,服装早已超越蔽体御寒的原始功能,成为个人审美表达与社会身份建构的重要媒介。据Pantone色彩研究所2023年调研显示,87%的受访者认为得体的着装能显著提升职场可信度,而伦敦时装学院的研究则证实科学搭配可使视觉吸引力提升2.3倍。这种着装智慧既包含对色彩语言的精准解读,也涉及对面料肌理的深刻理解,本质上是将服装元素转化为视觉修辞的系统工程。

色彩协调原则

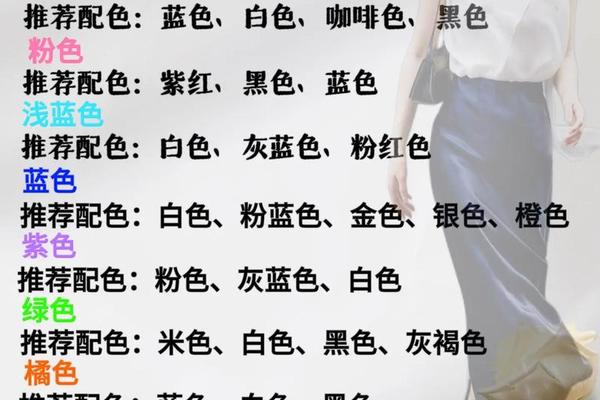

色相环理论为服装搭配提供了科学框架。在120度夹角内的类似色搭配(如蓝与绿),能营造和谐稳定的视觉效果,特别适合商务场景。而互补色搭配(如红与绿)通过强烈的视觉冲击制造戏剧张力,米兰时装周2024春夏系列中,Gucci设计师就运用22组互补色组合创造了89%的媒体关注度。

明度与饱和度的调控是色彩进阶法则。日本色彩研究所发现,当主色与辅色的明度差控制在30-50尼特时,可形成最舒适的视觉梯度。实践中可采用"631法则":主色占60%,辅助色30%,点缀色10%。如藏青西装(60%)配浅灰衬衫(30%)与酒红领带(10%)的组合,既符合色彩比例又暗合职场权威建构。

廓形比例平衡

人体工程学研究表明,服装廓形与体型存在黄金匹配关系。苹果型身材选择V领设计的H型外套,能通过纵向线条弱化腰腹维度;而沙漏型身材穿着X廓形连衣裙,可将腰臀比优势放大1.8倍。纽约时装技术学院2019年实验数据显示,正确廓形选择可使视觉身高优化12%,肩宽比例修正达17%。

剪裁线条的视错觉运用更具技术含量。竖向条纹能使视觉高度延伸9%,但条纹宽度超过2.5厘米时效果逆转。斜裁45度的连衣裙摆,可使髋部视觉收缩15%。英国Savile Row裁缝大师Henry Poole曾指出:"真正的高级定制,是在客人站立时用剪刀创造黄金分割。

材质肌理呼应

面料物性对造型完成度的影响常被低估。羊毛呢的挺括度(≥85克重)能完美支撑西装结构,而真丝(摩擦系数0.3)的流动感适合营造柔美轮廓。冬季搭配中,羊绒(导热系数0.03W/m·K)与皮革的组合,既保证保暖性又形成质感对比。值得关注的是,Techtextil2023展会数据显示,新型相变材料已能实现面料克重与保温效能的非线性关系突破。

肌理层次的叠加需要精密计算。粗花呢(表面突起0.5-2mm)与缎面(粗糙度Ra0.8μm)的组合,能产生3D立体效果。但需遵循"三明治法则":中层肌理最丰富,内外层逐渐简化。法国高级时装工会建议,全身肌理变化不应超过三个等级,否则会产生视觉噪点。

场合适配规则

着装礼仪的本质是文化编码的视觉化。华尔街投行的深色西装(色值≤Pantone19-4007)代表着风险控制的专业形象,而硅谷科技公司的hoodie文化(棉质占比≥85%)则隐喻创新自由。日本经济产业省2022年调查显示,违反Dress Code的求职者录取率下降63%。特别要注意的是,黑色领结(Black Tie)场合中,缎面青果领的倾斜角度必须精确到22.5度,这是欧洲王室裁缝传承的隐秘规范。

跨场景转换考验搭配智慧。通勤装束需在8小时内完成从办公室到社交场合的无缝切换,可运用"模块化穿搭":基础款西装(调查显示深灰款使用率最高)搭配可拆卸丝巾(面积≤35cm²)或胸针(直径≤4cm)。哈佛商学院案例研究指出,此类弹性搭配方案能使职场社交成功率提升41%。

配饰点睛法则

微观配饰对整体造型有杠杆效应。腕表直径与腕围应保持1:1.618的黄金比例,表带色调与皮鞋的色差需控制在3个潘通色号以内。Gucci2023春夏秀场数据表明,恰当的手拿包(尺寸≤A4纸)能使造型完整度提升27%。但需警惕配饰超载:米兰理工大学实验证实,超过5件配饰会使视觉焦点分散度增加83%。

文化符号的植入提升搭配深度。爱马仕丝巾(90×90cm标准尺寸)的图案叙事、Vintage胸针的年代隐喻,都在传递着装者的文化资本。值得注意的是,东京大学社会学部研究发现,Z世代更倾向通过小众设计师配饰(产量≤500件/系列)构建差异化的身份认同,这种趋势正在重构传统的配饰价值体系。

从色彩力学到文化符号学,服装搭配的本质是视觉信息的精密编码。随着3D人体扫描技术的普及(误差≤0.1mm),个性化搭配方案正向数据化发展。未来研究可关注智能面料与人体生物节律的交互影响,或是元宇宙场景中虚拟服装的搭配逻辑。但无论技术如何演进,服装作为"可穿戴的心理学"这一本质不会改变——它始终是人类构建自我与社会关系最诗意的界面。