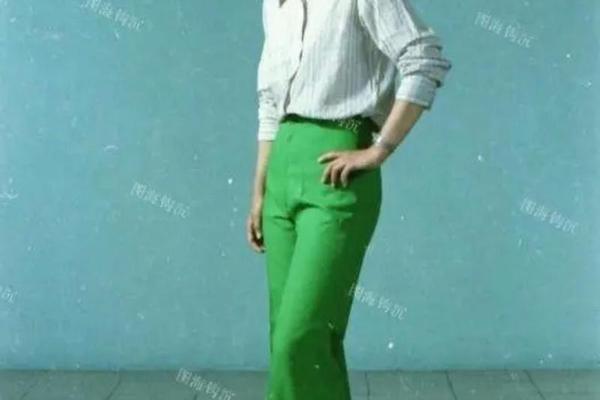

改革开放的春风不仅带来了经济活力,更在街头巷尾掀起了一场静默的服饰革命。喇叭裤的流线型剪裁打破了中山装的方正轮廓,蝙蝠衫的宽大袖摆让肢体语言获得前所未有的解放。这种颠覆传统的着装方式,与法国设计师皮尔·卡丹1979年的访华时装秀形成呼应——当12位法国模特身着异国服饰在北京民族文化宫登台时,台下观众惊叹的不仅是服装的形态,更是对个体表达的全新认知。

百货商店的玻璃橱窗开始陈列的确良衬衫,这种无需熨烫的涤纶面料以粉色碎花、蓝白条纹等二十余种花色,取代了单一的灰蓝制服。广州西湖路夜市成为时尚策源地,年轻人在这里选购假领子、萝卜裤,用五块钱的蛤蟆镜和十块钱的尖头皮鞋,拼凑出属于自己的摩登符号。1987年上海街头的抽样调查显示,西装穿着率从1978年的3%跃升至62%,领带系法培训班甚至成为夜校热门课程。

色彩革命:从保守到张扬

霓虹灯般的色彩开始在城市画布上肆意铺陈,朱琳在《西游记》中金丝凤冠的璀璨,与市井姑娘的西红柿炒蛋配色(红上衣配黄短裤)形成奇妙共振。波点元素在此时达到巅峰,蓝白波点连衣裙搭配白色长筒袜的造型,既延续了民国学生装的清纯,又通过收腰设计和漆皮高跟鞋注入现代感。

这种视觉狂欢背后是布票制度的终结(1983年),人们不再受限于每年15.5尺的布料配额。设计师吴海燕在1997年"经典联想"活动中,将敦煌壁画的赭石、靛青与现代荧光色碰撞,创造出极具东方韵味的色谱体系。百货公司橱窗里的陈列逻辑也随之改变,墨绿丝绒西装与橘红喇叭裤的撞色搭配,挑战着过往"不超过三种颜色"的着装铁律。

性别模糊:中性美学的崛起

当张瑜在《庐山恋》中43套时装引发模仿热潮时,另一场静默革命正在发生——女性开始将垫肩西装与男士尖角领衬衫纳入衣橱。1990年上海服装研究所的调研数据显示,女式夹克销量较1985年增长340%,其中36%购买者坦言钟爱其"去性别化"的利落线条。这种审美转向与全球经济背景下"权力着装"(Power Dressing)理念东渐密切相关,阿玛尼的宽肩设计通过香港影视剧传入内地,成为职场新女性的战袍。

运动风的普及加速了性别界限的消融,海魂衫与回力鞋构成的"国民套装",在校园篮球场和工厂车间同步流行。1992年北京亚运会期间,蓝白条纹运动服销量暴增,其设计灵感既源自19世纪法国水手服,又融合了中式立领元素,成为东西方审美交融的典型样本。

文化符号:影视与名人的时尚启蒙

《庐山恋》中周筠的泡泡袖连衣裙引发全国裁缝店的定制热潮,据统计1981年长三角地区此类订单达120万件。这种影视带货模式在1984年达到新高度——麦当娜在《Material Girl》MV中的无袖亮片裙,催生了内地第一批"港风"代购产业。明星效应与大众传媒的结合,使得时尚传播速度呈几何级增长:1987年迈克尔·杰克逊红色皮衣造型亮相后,上海襄阳市场仿款月销量突破5万件。

设计师陈逸飞在1997年创立的逸飞女装,将艺术家审美引入成衣设计。其推出的水墨印花衬衫系列,把《浔阳遗韵》的古典意象转化为可穿戴艺术,这种"新文人服饰"理念影响了整代设计师。与此上海国际服装文化节(1995)搭建起中外交流平台,中国设计师开始在国际秀场发出声音,吴海燕的敦煌系列在米兰时装周引发西方媒体对"东方美学现代性"的热议。

轮回与新生:时尚的永恒命题

当我们重新审视那些波点连衣裙、垫肩西装和喇叭裤时会发现,当下的复古风潮并非简单复制,而是融合了数字时代的新表达。2023年某电商平台数据显示,改良版海魂衫销量同比增长210%,其中3D打印领口设计和可降解涤纶面料占比达37%。这种传统元素与现代科技的碰撞,恰如80年代的确良布料之于传统棉麻的革新。

未来的时尚研究或许需要更多跨学科视角,比如从社会心理学角度解读服饰符号的代际传递,或通过材料科学探索可持续时尚的突破路径。值得关注的是,人工智能辅助设计系统已能模拟80年代流行元素的数百种重组方案,这种技术赋能可能催生全新的怀旧美学。当我们在元宇宙中穿戴数字版蝙蝠衫时,那个充满探索精神的80年代,正在以另一种形式延续着它的时尚传奇。