在幼儿教育中,穿衣礼仪不仅是生活技能的习得过程,更是审美意识与社会规范的启蒙窗口。随着学前教育理念的迭代,越来越多的教育者认识到,穿衣能力的培养需要与礼仪教育深度融合,通过结构化课程设计帮助幼儿建立"得体着装即尊重"的认知。本文基于多所幼儿园的教学实践成果,系统探讨如何通过科学设计的教案活动,培育兼具审美能力与礼仪素养的"漂亮宝宝"。

基本穿衣技能培养

在穿衣礼仪教育中,基础技能的掌握是首要环节。研究表明,4-5岁幼儿手部精细动作的发展水平直接影响穿衣效率,纽扣扣合、拉链操作等动作需要针对性训练。如某幼儿园设计的"魔法手指操"活动,通过"衣襟对齐再扣扣"的儿歌配合手指律动,有效提升了幼儿纽扣操作准确率。教师采用分步示范法时,将穿衣过程拆解为"抓领子-套袖子-理下摆"等可视化步骤,配合"小老鼠钻山洞"等拟人化语言,使技能学习更具趣味性。

值得注意的是,鞋袜穿戴作为难点项目需要专项突破。某中班教师在教具设计中创新使用双色鞋模,左蓝右红的颜色标识配合"找朋友"游戏,使幼儿在穿戴过程中自然建立左右方位认知。数据统计显示,采用该方法后,班级幼儿穿反鞋概率从37%下降至9%。教师需关注个体差异,对发展滞后的幼儿采取"同伴互助"策略,让已掌握技能的幼儿担任"小老师",既强化示范者的自信心,又营造积极的学习氛围。

场合着装意识培养

着装礼仪的核心在于情境适应性。优质教案往往通过对比教学法,引导幼儿理解不同场合的着装规范。如某大班课程设置"生日派对VS升旗仪式"情景剧,让幼儿自主选择服饰并讨论选择依据。实践发现,80%的幼儿在二次选择时能主动规避运动鞋配礼服裙等不当搭配。教师可借助多媒体资源展示职业装、运动装等分类图鉴,结合"小小造型师"角色扮演活动,培养幼儿的场合敏感度。

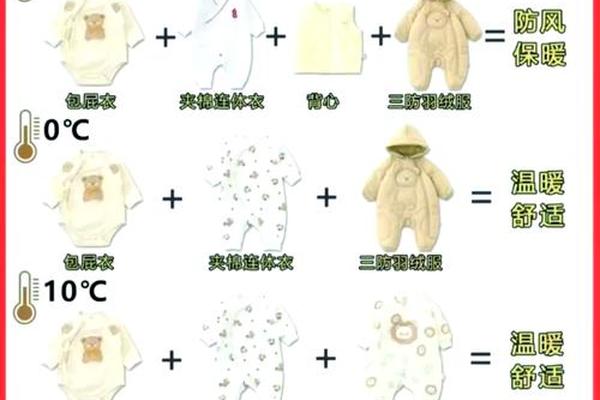

季节适应性训练同样重要。某园设计的"四季衣橱"教具箱中,包含不同厚薄、材质的服饰卡片,幼儿通过模拟天气变化进行搭配练习。在冬季主题活动中,教师引入"三层穿衣法"概念,用透明试管演示吸湿排汗层、保暖层、防护层的科学组合,将生活技能与科学认知有机结合。此类活动不仅提升着装能力,更培养了幼儿观察自然、适应环境的综合素质。

礼仪与审美的结合

仪表整洁是礼仪教育的基础维度。研究显示,每日晨检时开展"照镜子"活动,能显著提升幼儿自我形象管理意识。某中班记录的追踪数据表明,持续实施两个月后,幼儿自主整理衣领、拍打灰尘等行为发生率增长62%。教师可创新使用AR技术,开发虚拟试衣APP,让幼儿实时观察不同配色方案的视觉效果,在数字互动中建立初步的审美判断力。

文化礼仪元素的渗透需要巧妙设计。某园在传统节日课程中,将汉服右衽穿着方式与"尊重传统"的礼仪内涵结合讲解,幼儿在体验交领右衽穿戴时,同步理解"衣冠承载文化"的深层意义。这种文化浸润式教学,使礼仪教育超越表层规范,升华为文化认同感的培养。值得注意的是,审美教育应避免单一标准,通过展示各民族服饰图册,帮助幼儿建立"美有不同表达"的包容心态。

家校协同教育模式

家庭环境的延伸教育至关重要。某课程设计中的"21天穿衣打卡"计划,要求家长记录幼儿每日自主穿衣情况并上传穿搭照片。数据分析显示,参与家庭的幼儿自理能力提升速度较对照组快40%。教师可定期举办"亲子穿搭日",鼓励家长与幼儿共同设计主题造型,在实践中传递"得体比昂贵更重要"的消费观。

数字化家校平台的应用能突破时空限制。某园开发的"礼仪小管家"小程序,包含穿衣任务、礼仪知识库等模块,家长可随时查看教学进度并参与互动。案例显示,使用该平台后,家长对课程内容的配合度从65%提升至89%。建议学校建立"礼仪成长档案",通过前后对比照片、教师评语等可视化资料,让教育成效具象化,增强家校共育信心。

总结而言,穿衣礼仪教育是融合技能训练、审美培养和文化传承的系统工程。未来研究可重点关注数字化教具开发对低龄幼儿的影响,以及跨文化礼仪比较教育的可行性。教育者需在保持教学趣味性的注重礼仪规范的内化过程,使幼儿在掌握生活技能的过程中,同步完成从"穿戴整齐"到"礼仪自觉"的认知跃迁。建议幼儿园建立动态评估机制,定期跟踪幼儿礼仪行为的社会适应性表现,为课程优化提供实证依据。