在当代中国,公务员群体因其职业特殊性备受关注,其职业形象塑造与职业路径选择始终是公众讨论的热点。一方面,公务员作为国家形象的直接体现,着装规范被赋予严格的纪律意义;随着就业观念多元化,公务员与事业编的职业优劣也成为青年人择业时的重要考量。本文将从职业形象塑造与职业发展差异两个维度展开分析,为读者提供系统性参考。

职业形象:着装六不准的核心逻辑

公务员着装规范中的“六不准”并非简单的服饰限制,而是职业与政治文化的具象化表达。根据《公务员法》及相关规定,公务员不得穿奇装异服、拖鞋、短裤或超短裙,不得佩戴夸张首饰、化浓妆或留怪异发型。这些规定看似约束个人自由,实则暗含三重深层逻辑:其一,通过统一化着装消除个体差异,强化集体身份认同;其二,避免服饰符号干扰公众对行政行为的客观判断;其三,以朴素形象传递廉洁奉公的价值观。

以“不准穿短裤或超短裙”为例,该条款源于政务场合的庄重性需求。网页12明确指出,此类服饰被视为休闲符号,可能削弱公众对政策执行的信任感。而“禁止夸张首饰”的规定,则与公务员服务属性的谦逊特质相呼应,防止物质符号引发公众对权力寻租的联想。值得关注的是,这些规范并非一成不变,如网页22提到女性公务员可通过素雅刺绣、立体剪裁等细节在合规范围内展现个性,证明制度约束与审美表达存在平衡空间。

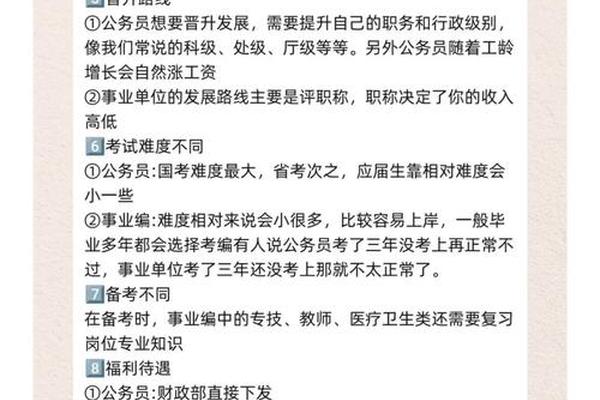

职业选择:体制内发展的双轨制差异

公务员与事业编的本质差异体现在编制属性与职业生态两个层面。公务员属于行政编制,其薪资由财政全额保障,晋升通道遵循科层制阶梯;事业编则分为全额拨款、差额拨款和自收自支三类,职业发展更依赖专业技术职称评定。以某市水利局为例,公务员可通过五年一次的职级并行制度晋升,而下属设计院事业编人员需通过工程师职称考试才能提升待遇,这种差异导致两类岗位的职业焦虑来源截然不同。

从发展自由度来看,公务员系统强调政策执行与综合管理能力,适合追求稳定、擅长协调资源的群体;事业编则在科研、教育、医疗等领域提供专业技术深耕空间。网页26提到省级三甲医院高级职称医师年薪可达25万元,远超同城公务员收入,但自收自支类事业单位存在薪酬波动风险。这种“稳定性与专业性”的权衡,构成了职业选择的核心矛盾。网页65的调查显示,72%的受访者认为公务员更适合行政管理人才,而事业编更吸引技术型人才。

制度演进:改革浪潮中的身份重构

当前事业单位分类改革正重塑体制内职业格局。根据网页31披露,承担行政职能的事业单位将逐步转为公务员单位,而经营性事业单位将企业化改制。这意味着部分事业编岗位可能转化为“准公务员”身份,但也伴随编制缩紧的风险。反观公务员系统,2019年新《公务员法》确立的职级并行制度,为基层人员开辟了“职务与职级双晋升”通道,这种制度创新正在消解“天花板效应”。

值得关注的是,公务员着装规范与职业发展路径存在隐性关联。网页57强调,面试环节的仪表评分标准间接影响入职机会,而厅局级以上领导干部的中式元素着装,往往与其分管领域的文化属性相呼应。这种从形象管理到职位晋升的潜在逻辑,揭示着体制内职业发展的复合性特征——专业能力、政治素养与形象符号共同构成晋升考评矩阵。

总结与建议

公务员着装六不准与职业选择问题,本质是公共权力规范与个人发展诉求的辩证统一。前者通过符号约束维护行政权威,后者通过制度设计实现人力资源优化配置。对于求职者而言,需根据自身特质审慎抉择:追求稳定且擅长综合管理者宜选公务员,热衷专业深耕者可考虑科研类事业编。未来研究可深入探讨着装规范的文化隐喻,以及事业编转行政编人员的职业适应机制,为制度优化提供理论支撑。

在实践层面,建议青年求职者突破“非公即事”的二元思维,关注行政执法类公务员、高校员额制教师等新兴岗位。同时注意职业形象塑造的阶段性特征,如网页60所述,处级女性公务员可通过质感配饰彰显权威,但需避免奢侈品牌堆砌。唯有将制度约束转化为职业素养,方能在体制内实现个人价值与公共利益的协同发展。