在数字化购物时代,"S/M/L"等简单字母背后隐藏着复杂的标准化体系。从快时尚品牌官网到跨境电商平台,服装尺码的混乱已成为全球消费者面临的共同难题——同一件标注"M码"的衬衫,在不同国家可能对应相差5厘米的胸围尺寸。这种标准差异不仅导致高达23%的客户流失,更折射出人体工程学、纺织工艺与商业策略的多维度博弈。理解服装尺码标准,实质是掌握了一套跨越文化界限的身体数据解码系统。

国际尺码标准的三大阵营

欧美采用的数字编码体系与亚洲的字母体系形成鲜明对比。中国女装160/84A的号型系统,将身高、胸围、体型分类有机结合,例如160代表身高,84指胸围,A表示正常体型。而美国女装尺码4-6码对应胸围86-91cm,欧洲34码则与88cm胸围匹配,这种差异导致跨境购物时需进行三重换算。

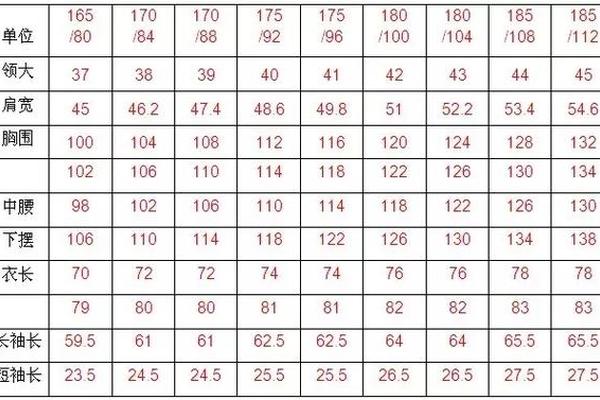

男装尺码的国际化差异更为显著。中国衬衫的41码对应领围41cm,美国同码数却对应107cm胸围,欧洲50码衬衫的肩宽达47cm。这种差异源于各国人体数据库的构建标准不同,如亚洲国家普遍采用坐姿测量法,而欧美更注重立体裁剪数据。

精准测量的科学方法论

胸围测量需在直立状态下环绕最丰满处,保留两指松量,误差超过1.5cm可能导致整码偏差。专业裁缝建议在下午测量身体尺寸,此时人体因重力作用达到自然伸展状态。裤装尺码需同步测量直裆长与横裆宽,例如W31L33编码中,31代表腰围76cm,33指内长84cm。

数字化测量技术正在改变传统模式。3D人体扫描仪可捕捉超过200个身体数据点,将误差控制在±0.3cm内。优衣库等品牌推出的虚拟试衣系统,通过输入身高、体重及三维数据,匹配准确率已达92%。但仍需注意,弹性面料服装应选择比实测数据小5%的尺码。

行业变革中的标准重构

ISO/TC133委员会最新研究显示,全球服装尺寸标识系统正经历数字化重构。2024年常熟国际会议提出"智能尺码标签"概念,通过嵌入NFC芯片存储8项关键尺寸数据。波司登等企业已试点应用动态尺码系统,根据销售区域的体型特征自动调整尺码参数。

特殊体型群体的需求推动细分标准发展。大码服装领域出现"4XL+"分级体系,结合腰臀比(WHR)指标进行精细分类。运动功能服装则引入"动态尺码"概念,例如瑜伽裤的拉伸指数需达到基础尺寸的120%。

面向未来的消费决策体系

建立个人数字衣橱档案成为趋势,建议消费者记录三个核心数据:基础体型参数(如160/84A)、品牌修正系数(如Zara需+1码)、季节调整值(冬季+5%松量)。选购时需重点关注服装的"有效尺寸"——连帽卫衣的帽围影响颈围适配,阔腿裤的股上长决定穿着舒适度。

行业预测显示,到2030年人工智能将实现"一人一码"定制化生产,但现阶段仍需依赖现有标准体系。消费者应养成查看具体品牌尺码表的习惯,同时关注ISO 8559、GB/T 1335等标准认证标识。服装尺码不仅是数字游戏,更是人体工程学与商业文明的精密交汇,理解其内在逻辑方能破解穿衣密码。