在中国传统文化中,衣着不仅是遮体保暖的日常所需,更是承载着深厚社会寓意与精神寄托的文化符号。从古至今,民间流传着诸多关于穿衣吉凶的禁忌,这些说法既源于对自然规律的朴素认知,也融合了哲学观念、民俗信仰与生活智慧。随着现代社会对传统文化的重新审视,如何在尊重历史脉络的同时理性看待这些禁忌,成为值得探讨的话题。

传统服饰的形制禁忌

传统服饰的细节设计往往暗含文化密码。例如,新中式服装中关于“扣子单双数”的争议曾引发讨论:民间认为生者服饰应为单数扣,双数则用于寿衣。民俗学者方云指出,这种说法源于区域性的数字崇拜,但考据显示古代汉服多以绳带系结,纽扣普及较晚,单双数规则并非普遍传统。“左衽”问题也备受关注,古代中原文化中右衽为生者服饰,左衽多用于逝者,但现代设计师王海婷认为,这类元素已转化为美学符号,而非必须遵守的规范。

值得注意的是,河南沁阳曾有“反穿罗裙,另嫁男人”的俗谚,反穿衣被视为打破秩序的行为。这些禁忌的深层逻辑,实则是通过服饰规范维护社会等级与道德体系,其文化意义远大于实用功能。

颜色与图案的象征隐喻

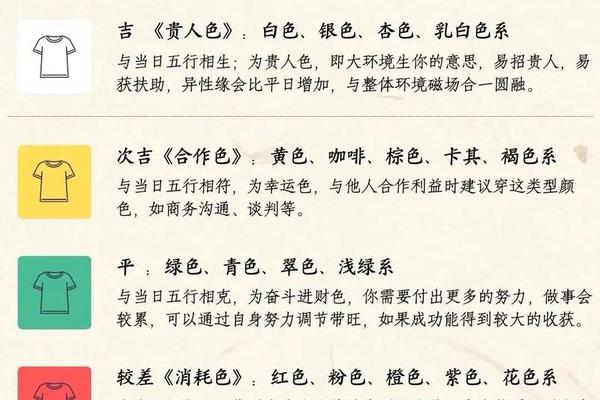

颜色选择在传统语境中具有强烈象征意义。春节期间,发黄破损的衣物被认为会“招穷神”,而红色系服饰象征喜庆,黑色与白色则在元宵节被忌讳,因与丧葬文化关联。民俗研究显示,带有骷髅、乌鸦等图案的衣物可能引发负面心理暗示,而“绝望”“失败”等文字更被视作不祥之兆。

现代色彩心理学研究为此提供了新视角。例如,焦糖色虽属流行色,但因其土黄色调易使肤色暗沉,被建议谨慎选择;鲜艳红色虽能提振气场,却需考虑场合适配度。这些发现表明,颜色忌讳既有文化惯性作用,也包含视觉心理学原理。

特殊场合的礼仪边界

在婚丧嫁娶等仪式中,穿衣规范尤为严格。喜事讲究“穿红不穿白”,新娘礼服独占正红色,婆婆则需避开与新娘撞色,选择紫红、酒红等次红色系。丧事服饰强调“穿素不穿色”,黑白成为主色调,这与古代“五服制度”中素服表达哀思的传统一脉相承。

节日场景的着装同样讲究。端午节忌讳穿与“五毒”相关的青黑色,春节不可穿破洞衣物,否则象征“漏财”。这些禁忌通过代际传承形成集体记忆,成为维系文化认同的隐性纽带。

衣物状态的心理映射

衣物的物理状态常被赋予超自然解释。发霉衣物被认为携带“晦气”,三手衣物则可能沾染前任主人的“运势”。从社会学角度看,这类观念折射出古人对卫生风险的模糊认知——霉斑暗示病菌滋生,旧衣隐含卫生隐患,禁忌实为健康防护的隐喻表达。

现代案例显示,紧绷服饰带来的不适感可能引发焦虑,而破洞牛仔裤虽属时尚元素,却易让保守群体产生“落魄”联想。心理学家指出,衣物的整洁度直接影响他人对其社会地位的判断,这与“破旧衣服损害面试机会”的实证研究结果相符。

在文化传承中寻求平衡

穿衣禁忌作为传统文化的重要组成部分,既包含先民的生活智慧,也难免存在时代局限性。当代社会应秉持“辨章学术,考镜源流”的态度:在婚丧仪式、传统节日等特定场景中,适度遵循禁忌以示文化尊重;在日常着装中,则可淡化迷信色彩,注重审美表达与实用功能。未来研究可深入探讨全球化背景下传统服饰符号的现代转化路径,或从认知心理学视角解析禁忌观念的形成机制,为传统文化创新性发展提供理论支撑。衣着终究是自我表达的语言,在理解文化深意的不妨以更开放的心态,让服饰成为连接过去与未来的美学桥梁。