人类对温度的感知贯穿于生活的每个细节,从清晨穿衣的抉择到户外活动的规划,温度不仅是数字的呈现,更与生理体验紧密相连。当气温降至10℃时,陆地上的寒风让人裹紧大衣,而水体中的温度却呈现另一番景象——冰钓者凿开冰层时发现,水下2米处的温度竟可维持在6℃左右。这种气温与水温的差异,既反映了自然界的物理规律,也为人类适应环境提供了科学指引。理解温度与穿衣的关联、探索水下温度的奥秘,不仅是日常生活的实用技能,更是认识地球能量交换的微观窗口。

穿衣指数的科学分层

根据气象学定义,穿衣指数通过8个层级量化人体对温度的适应需求。当气温处于10℃(即11-14.9℃区间)时,对应六级穿衣指数,建议选择毛衣、风衣、毛套装等秋冬装束。这一分级源于热力学原理:人体核心温度需维持在36-37℃,当外界温度降低时,衣物通过减缓空气流动和隔绝冷辐射实现保温。例如棉纤维的中空结构可储存静止空气层,羽绒的蓬松绒朵则通过减少热对流提升保暖性。

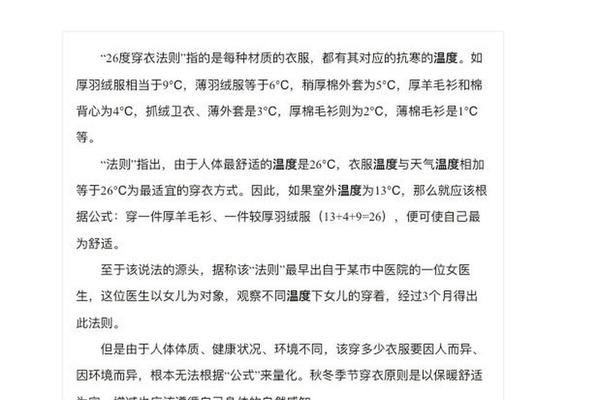

现代穿衣法则进一步细化了搭配逻辑。26℃基准法提出“26℃-气温=衣物叠加温度值”,例如10℃环境下需通过衣物组合达到16℃的保温效果,可搭配厚毛衣(4℃)+风衣(5℃)+薄打底衫(2℃)。日本气象厅的实践表明,动态调整穿衣策略可使体感舒适度提升30%以上,尤其在温差显著的春秋季,防风外套与可拆卸内搭的组合已成为主流选择。

水下温度的反直觉特性

气温10℃时,水体温度呈现显著分层现象。冰钓观测数据显示,冰层下20厘米处水温约1.2℃,而2米深处可达6℃,3米以下甚至维持在8-10℃。这种垂直温差源于水的密度特性:4℃时密度最大,低温水体上浮形成冰盖,底部相对温暖水域成为鱼类越冬的庇护所。热力学模型表明,水体每加深10米,温度降幅约0.3-0.6℃,但在封闭淡水环境中,底部地热的影响可使百米深处水温超过38℃。

这种温度分布对生态系统产生深远影响。鲤科鱼类在6℃水温下仍保持50%摄食活性,而冷水性的哲罗鱼在4℃环境中代谢效率达到峰值。游泳运动研究则发现,15℃水温会引发人体“冷休克”反应,呼吸频率骤增300%,而专业潜水员通过适应性训练可将屏气时间延长至普通人的3倍。这些数据揭示了水温对人体生理的非线性影响。

跨介质温度的应用智慧

在极寒地区实践中,温度感知的跨界比较催生了独特生存策略。阿拉斯加原住民通过观测冰层厚度判断水下温度:当冰厚达30厘米时,2米深处水温稳定在6℃,此时凿冰捕鱼的效率最高。现代户外装备设计也借鉴了这种智慧,例如采用梯度保暖技术的潜水服,外层使用氯丁橡胶隔绝冷水(导热系数0.033 W/m·K),内层植入碳纤维加热片,实现-2℃至25℃的动态调温。

穿衣系统与水体温差的关联研究为新材料开发提供启示。仿生学实验表明,北极熊毛发的空心结构可使体表温度与-30℃环境间形成40℃温差,该原理已应用于新型气凝胶保暖材料,其热阻值是羽绒的1.8倍。未来智能穿戴设备或将整合水温传感器,当检测到落水时自动启动应急保温模式,这项技术可使冷水生存时间延长40%。

结论与前瞻

温度作为环境感知的基础参数,在陆地与水体中展现出截然不同的作用机制。穿衣指数系统通过量化分级帮助人类适应气温变化,而水下温度的垂直分布规律则揭示了液态水的独特物理属性。当前研究证实,10℃气温对应的六级穿衣方案与6℃水下环境形成的生态特征,本质上都是能量守恒定律在不同介质中的具象化表达。

建议未来研究可聚焦两个方向:其一,开发动态穿衣推荐算法,整合实时风速、湿度及个人代谢率数据;其二,建立水下温度监测网络,为渔业资源管理提供精准模型。正如冰钓者通过冰层厚度预判鱼群动向,人类对温度的深度解析终将架起跨越介质的生存智慧之桥。