当气温降至6℃时,人体对寒冷的感知愈发明显,如何科学穿衣成为平衡保暖与舒适的关键。从气象学的穿衣指数到个体化的体感差异,不同场景下的穿搭策略需要兼顾环境变量与生理需求。本文将从科学依据、分层策略、材质选择及特殊人群注意事项等角度,系统解析6℃环境下的穿衣逻辑。

一、科学依据与指标解读

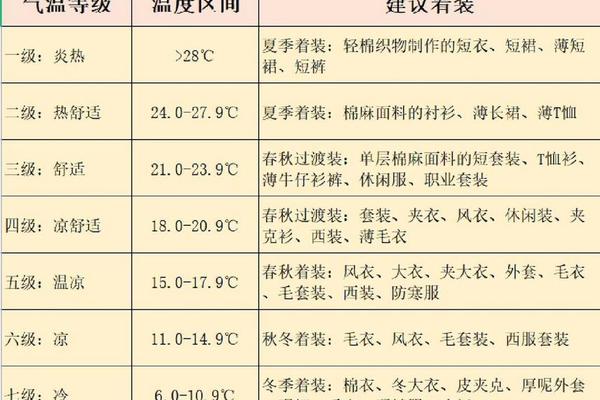

穿衣指数作为气象服务的重要参数,综合了温度、湿度、风速等环境变量对人体热平衡的影响。根据《中国气象局穿衣指数分级标准》,6℃属于7级穿衣指数,建议穿着棉衣、羽绒服等冬季厚外套。但值得注意的是,体感温度与实际气温可能存在显著差异:例如在同等温度下,风速每增加1m/s,体感温度降低约1℃;湿度增加10%,寒冷感知强度提升15%。单纯依赖气温数值可能造成误判,需结合具体天气条件调整。

国际通行的“26℃穿衣法则”提出“当日气温+衣物保暖值≈26℃”的简化模型,6℃环境下需累计20℃的衣物保暖值。例如薄羽绒服(6℃)+厚羊毛衫(4℃)+抓绒衣(3℃)+保暖内衣(2℃)的组合可满足需求。但该模型存在局限,如未考虑动态活动和个体代谢差异。广西妇幼保健院研究指出,儿童基础代谢率比成人高10%,相同温度下应比成人少穿1-2层。

二、分层穿搭策略解析

三明治穿衣法在6℃环境中展现显著优势。内层建议选择美利奴羊毛或Thermolite®面料,其吸湿排汗效率比棉质高40%,能保持皮肤干燥。中层以摇粒绒或羽绒马甲为主,200g/m²的摇粒绒提供4.3clo(保暖单位)的隔热值,相当于厚羊毛衫的1.8倍。外层需注重防风防水,GORE-TEX面料的冲锋衣可降低75%的风寒效应,配合含绒量90%的羽绒服形成立体防护。

特殊场景需差异化应对。户外运动时推荐采用“动态调节系统”:内层搭配速干压缩衣,中层使用Polartec Alpha®主动保暖材料,外层配置可拆卸袖套的软壳外套。此类组合在6℃慢跑环境下,可将体表微环境温度维持在22-24℃。办公室场景则建议采用“模块化穿搭”,例如西装三件套外搭可脱卸的羽绒内胆,实现正式与保暖的平衡。

三、材质选择与功能验证

保暖材质的科学配比至关重要。实验数据显示,气凝胶材料的导热系数仅0.018W/m·K,是羽绒的1/3,在6℃环境中可使保暖层厚度减少50%。而羽绒服蓬松度需达到600fill以上,才能有效锁住静止空气层,其热阻值比普通棉服提升2.1倍。对于易出汗人群,相变材料(PCM)的应用值得关注,这类面料可在28℃时吸热储能,在低温时释放热量,实现动态调温。

功能性配饰的协同作用不可忽视。颈部佩戴含银纤维的围巾可使局部温度提升3-5℃,较传统羊毛围巾保温效率提高40%。手足保暖方面,电加热手套在-5℃环境下仍能维持15℃的手部温度,其碳纤维发热片的能耗仅为传统电阻丝的1/3。头部的热量散失占全身30%,选用WindStopper®面料的护耳帽可降低50%的热对流损失。

四、特殊人群适配方案

儿童需遵循“三暖一凉”原则:保持腹部、足部、手部温暖,头部适当散热。建议采用“智能温控系统”,例如搭载温度传感器的连体衣,当检测到体表温度低于33℃时自动启动加热。老年人因代谢率降低,应增加核心区域保暖,石墨烯发热马甲可使躯干温度稳定在36.5±0.5℃。慢性病患者需特别注意:心脑血管患者穿着加压型腹带,可提升腹腔温度2℃从而减少心脏负荷。

未来研究方向应聚焦于个性化热舒适模型构建。通过可穿戴设备实时监测皮肤温度、汗液分泌等生理参数,结合机器学习算法预测最佳穿衣方案。NASA开发的PID温控算法已能实现±0.3℃的体温调控精度,该技术民用化后将革新传统穿衣逻辑。

总结

6℃环境下的科学穿衣需要综合气象参数、材质特性及个体差异。从三明治分层理论到智能温控技术,现代保暖策略正朝着精准化、动态化方向发展。建议公众在参考穿衣指数的结合实时体感监测数据,采用模块化穿搭系统。未来研究应加强生物热力学与材料科学的交叉创新,开发自适应环境变化的智能纺织品,最终实现“人体-服装-环境”系统的动态平衡。