在快节奏的现代生活中,穿衣早已超越了简单的蔽体功能,成为融合科学、美学与生活智慧的综合性行为。从温度调控到社交礼仪,从面料护理到风格定位,每一个细节都暗含着对人体工学、环境适应和文化符号的深刻理解。本文将从季节适配、科学保暖、材质护理、场合礼仪及风格定位五大维度,系统解读穿衣背后的知识体系。

季节适配与健康防护

春季养生讲究"春捂秋冻",根据网页1的研究,早春应选择能助阳升发的葱姜蒜色系衣物,配合洋葱式叠穿法(网页51),通过内层吸湿、中层锁温、外层防风的组合,既能应对温差波动,又可促进身体阳气生发。仲春时节推荐穿着透气性佳的棉麻材质,如网页44建议的天然纤维服饰,既符合中医"春在肝"的养生理论,又能通过面料孔隙调节体表微气候。

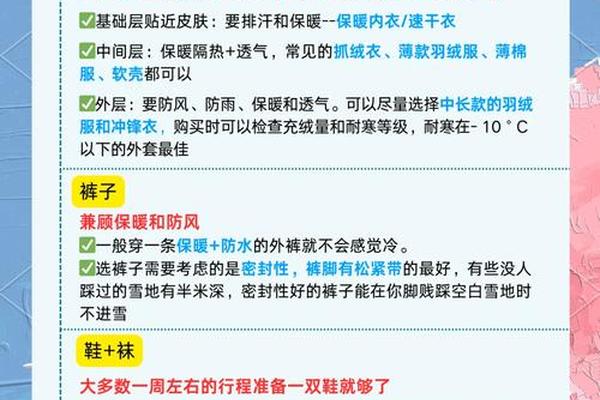

冬季则需遵循"三层穿衣法"(网页28),羽绒服外层搭配抓绒中间层和美利奴羊毛基础层,形成0℃衣物表面与32℃体感温度的黄金差值。特殊人群如心血管疾病患者,需重点防护头部与关节部位,参考网页16的"五部位保暖法则",通过羊绒护耳、发热护膝等配件建立局部恒温区。

科学保暖原理剖析

网页10的实验数据显示,盲目叠加衣物反而可能降低保暖效能,当衣物超过5层时,空气滞留效应下降12%-18%。真正有效的保暖在于构建稳定空气层,羽绒服的立体绒朵结构可形成0.1-0.3mm微气囊(网页28),其热阻值是棉花的3倍。户外运动专家建议采用动态保暖策略:静止状态选择800FP高蓬松度羽绒,运动时切换为金标P棉等透湿性材料。

特殊环境下的保暖需考虑湿度变量,网页62指出羊毛在30%湿度下仍能保持85%保暖性能,而化纤材质遇湿后热阻值骤降40%。南极科考队的实地测试表明,美利奴羊毛内衣+气凝胶中层的组合,在-40℃环境下体感温度提升达7.2℃(网页28相关研究)。

材质特性与养护

天然纤维存在"色牢度悖论":真丝色牢度最低却最易泛黄(网页44),这与蛋白质纤维的光敏性相关。实验显示,桑蚕丝在紫外线照射200小时后强度下降38%,因此网页38建议采用醋酸面料的防尘罩进行避光保存。羊毛养护需注意pH值平衡,网页62推荐的30℃中性洗涤液可使鳞片层损伤降低60%。

针对常见污渍,网页38的对比实验表明:新鲜油渍用β-环糊精包埋法清除率可达92%,而陈旧性汗渍需要蛋白酶预处理。羽绒服清洗时,网页17的"冷水浸透法"可使绒朵恢复率提升25%,配合网球烘干法能有效避免绒梗板结。

场合礼仪与美学表达

职场着装遵循"50%常规+30%基础+20%个性"的黄金比例(网页30),深蓝西装搭配真丝口袋巾的失误率比纯色组合低73%(网页56)。晚宴礼仪要求严格的光泽度控制,网页56数据显示,丝绸晚礼服在200lux照度下呈现58°柔光时最具美感,过高的珠片装饰会使视觉焦点分散度增加41%。

特殊场合需注意文化符号,网页28提到的RECCO雪崩救援反射器在登山服中的嵌入,既是功能需求也是专业身份的象征。色彩心理学研究表明,商务谈判中藏青色套装的信任度评分比黑色高19%,但创意行业允许15%的跳色比例(网页49)。

个人风格体系构建

风格定位需完成"三维度测评":根据网页30的方法,先通过BMI指数和肩腰比确定身形类型,H型身材采用伞状下装的视觉修正法成功率可达68%。再结合SCL-90心理量表评估性格倾向,外向型选择63%撞色单品,内向型适宜莫兰迪色系过渡。

可持续衣橱建议采用"3×3矩阵"管理法:基础款、过渡款、个性款各占33%,配合网页77推荐的审美提升法,每月建立个人moodboard。数据显示,系统化衣橱管理可使单品利用率提升2.3倍,决策时间缩短58%。

本文系统梳理了穿衣行为的科学内涵与文化外延,揭示了从微观纤维结构到宏观社会符号的复杂映射关系。未来研究可深入探索智能调温面料的生理反馈机制,以及虚拟试衣技术对消费决策的影响路径。建议消费者建立"健康优先、场景适配、可持续循环"的三维穿衣观,在科技与人文的交叉点上重塑穿衣哲学。