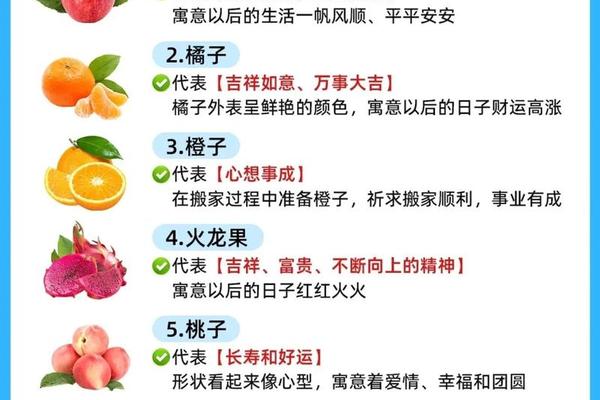

水果在中国传统文化中不仅是味觉的享受,更是文化符号的载体。古人以谐音、形态或历史典故赋予水果深层的象征意义,使其成为传递情感和祝福的重要媒介。例如,苹果因“苹”与“平”谐音,被赋予平安顺遂的寓意,常作为探病、乔迁的赠礼;橙子的“橙”与“成”同音,象征事业成功与心想事成,成为春节和考试季的热门选择。

石榴因籽粒繁多,自古被视为“多子多福”的象征,常见于婚礼场景,寄托家族人丁兴旺的期许。而葡萄的串状形态则被联想为“硕果累累”,既象征丰收,也隐喻子孙满堂。这类谐音与形态的联想,不仅反映了古人对自然现象的观察,更体现了中华文化中“以形补形”“音近意通”的哲学思维。

二、情感与祝福的载体

水果的象征意义在人际交往中具有细腻的情感表达功能。例如,草莓因其鲜艳的红色和甜美口感,常被用来隐喻爱情的悸动,甚至被赋予“吻我吧”的挑逗意味;芒果则因“芒”与“忙”谐音,既象征事业忙碌中的成就,也代表“你是我的唯一”的专一情感。

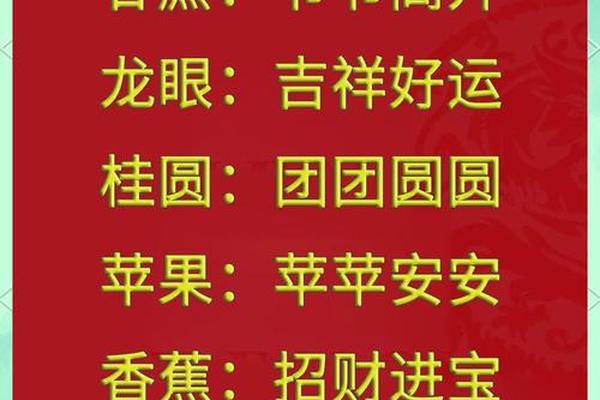

在社交礼仪中,水果的选择需谨慎避讳。如梨因与“离”同音,通常避免作为探病或赠别礼物,但情侣间赠送双梨则被赋予“永不分离”的浪漫解读。再如香蕉因形似元宝,成为招财进宝的象征,而榴莲的“果王”称号则被引申为威望与独特性的标志。这些寓意既体现了传统文化的延续,也展现了现代人对情感表达的创新诠释。

三、节庆习俗中的角色演变

不同节日对水果的象征意义有特定要求。春节必备苹果(平安)、橙子(吉祥)、甘蔗(节节高升)和柚子(庇佑子女);中秋节则流行葡萄(团圆)、石榴(多子)和柿子(事事如意)。乔迁新居时,火龙果(红火兴旺)、菠萝(旺运)和车厘子(大红大紫)成为热门选择,既装点环境,又寄托生活愿景。

地域文化亦影响水果寓意的多样性。例如广东地区将金桔视为“招财树”,因其粤语发音与“吉”相近;北方则偏爱红枣(早生贵子)与桂圆(富贵团圆)的组合。这种差异性既彰显了中华文化的多元性,也促使水果象征体系在历史长河中不断丰富。

四、现代语境下的象征重构

随着网络文化兴起,水果的象征意义被赋予新内涵。如“吃瓜群众”以西瓜比喻旁观者心态,柠檬(酸)成为自嘲嫉妒的网络热词。商家则推出“水果盲盒”“定制果篮”,将传统寓意与消费潮流结合,例如“莓有烦恼”(草莓)、“苹步青云”(苹果)等创意礼盒。

环保理念的渗透亦改变水果的消费象征。有机水果代表健康生活态度,而可重复利用的竹编果篮取代塑料包装,既传递祝福,也倡导可持续发展。跨文化融合使杨桃(西方幸运星)、火龙果(东方红火)等水果的寓意呈现双重解读,成为全球化背景下文化互鉴的缩影。

水果的象征体系是中华文化“以物寄情”的典型体现,其内涵随历史、地域和社会变迁不断演变。从谐音吉兆到情感隐喻,从节庆符号到消费文化,水果始终承载着人们对美好生活的追求。未来研究可进一步探讨全球化背景下水果寓意的跨文化传播,或结合大数据分析现代消费者对传统象征的认知变迁。建议在传承文化的注重创新表达形式,例如通过文创设计、数字互动等方式,让古老的水果寓意在当代焕发新生。