清晨拉开窗帘时,手机推送的穿衣指数不仅是温度提醒,更是一张通往得体与时尚的入场券。在气象数据与美学碰撞的时代,穿衣指数早已超越“保暖防寒”的单一功能,成为平衡实用性与艺术性的穿搭密码。如何将冷冰冰的数字转化为赏心悦目的造型?关键在于理解数据背后的逻辑,并赋予其个性化的审美表达。

科学解读:数据背后的穿搭密码

穿衣指数的核心由温度、风速、湿度等参数构成,但真正的时尚高手会挖掘更深层的信息。例如,当体感温度低于实际气温时,风冷效应提示需选择防风面料;紫外线强度达到5级时,防晒材质与宽檐帽的搭配既能防护又能塑造层次感。日本气象协会研究发现,人体对温度的感知每相差3°C,服装厚度需增减0.5毫米——这为“多层叠穿法”提供了科学依据。

数据解读需结合个体差异。运动医学专家指出,新陈代谢率较高者可比标准穿衣指数减少一件内搭;而《VOGUE》造型师Lena Lee则建议,将湿度数据转化为材质选择:高湿环境优先考虑亚麻与真丝,低湿地区则可大胆运用羊毛与皮质单品。

视觉重构:实用与美学的平衡术

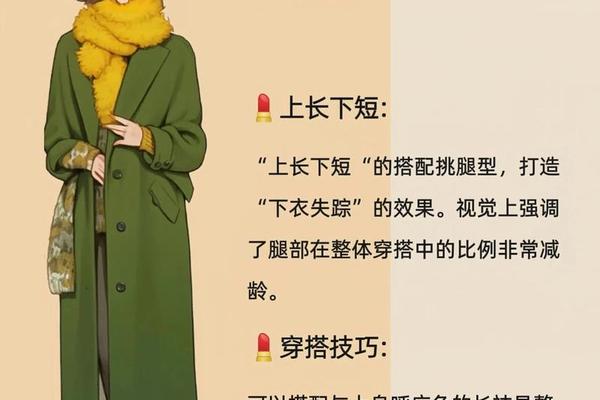

温度分层理论是突破造型瓶颈的关键。伦敦时装学院教授Sarah Collins提出的“三明治法则”强调:贴身层注重功能性,中间层承担温度调节,外层则聚焦视觉表达。例如在5-10°C的春秋季,高领速干打底衫+针织开衫+廓形风衣的组合,既能应对温差又可通过腰带调整比例。

色彩心理学在穿搭中扮演隐形导演角色。韩国色彩研究所实验显示,低温环境下暖色调服饰可使他人对佩戴者的亲切感提升23%。但加州大学伯克利分校的对比研究揭示了一个反常识现象:冷色系在强日照环境中反而更显清爽。15°C的晴天可选择雾霾蓝大衣搭配焦糖色围巾,用冷暖碰撞打破沉闷。

场景进化:从天气预报到风格预言

通勤场景中,穿衣指数需与职场礼仪结合。纽约时装技术学院发布的《都市通勤白皮书》建议:当温差超过8°C时,携带可折叠的轻量羽绒内胆;遇到降雨概率30%以上的天气,选择防泼水面料的乐福鞋替代传统皮鞋,既保持专业度又避免狼狈。

社交场合的穿搭则需要“温度情商”。慕尼黑大学行为学研究表明,约会场景中适度露肤(如手腕或锁骨)可使对方心理距离缩短40%,但需遵循“20°C法则”:当气温低于20°C时,每降低5°C露肤面积减少1/3。例如18°C的晚餐约会,V领毛衣搭配锁骨链既能保持优雅又不失温度管理。

可持续时尚:环保主义的温度表达

穿衣指数的科学运用正在推动可持续时尚革命。哥本哈根时尚峰会2023年报告显示,合理运用穿衣指数可使单衣使用率提升65%。采用模块化设计的“可拆卸式外套”,通过增减内胆适应5-25°C跨度,单件衣物即可覆盖三个季节。

材质创新为环保穿搭提供新思路。意大利面料实验室研发的Phase Change Material(相变材料)能根据体温自动调节透气性,实测证明可使20-25°C区间的服装更换频率降低50%。瑞典博主Emma的实践案例显示,这类智能面料单品与传统衣物混搭,可实现一周穿搭零重复且碳排放减少38%。

重塑穿衣哲学:当数据遇见美学

穿衣指数的本质是建立人体与环境对话的桥梁,而优秀穿搭则是这场对话的诗意呈现。从科学解码到视觉转化,从场景适配到可持续延伸,每一次选择都是理性数据与感性审美的共振。未来,随着生物传感技术与AI造型算法的发展,穿衣建议或将进化为个性化的美学方程式。但核心始终未变:真正的时尚从不在温度面前妥协,而是在数据的框架内,让创意绽放得更加璀璨夺目。