春日的阳光裹挟着料峭寒意,幼儿穿衣成为考验家长智慧的课题。此时既要顺应气温变化规律,又要尊重儿童生理特点。研究表明,三岁以上幼儿已具备自主感知冷热的能力,家长可通过触摸孩子后颈判断衣物是否合适:温热为适度,发凉需添衣,出汗则过厚。值得注意的是,部分家长习惯以手脚温度作为判断标准,但儿童末梢循环发育不完善,手脚偏凉属于正常现象,盲目添衣反而易导致“捂热综合征”。

国际儿童健康组织建议采用“洋葱式穿衣法”,通过多层薄衣叠加实现灵活调整。这种方法不仅符合春季昼夜温差大的气候特征,还能在幼儿园活动场景中兼顾保暖与运动需求。例如,内层选择透气纯棉内衣,中层搭配针织开衫,外层穿着防风马甲,既能应对户外活动时的寒风,又便于室内穿脱。

二、分层穿搭策略,兼顾功能需求

春季穿衣需遵循“外防风、中保暖、内透气”的黄金法则。内层推荐A类无骨缝制纯棉内衣,这类材质吸湿排汗性优异,可减少汗液滞留引发的着凉风险。中层建议采用摇粒绒或薄羊毛材质的开衫,其保暖系数是棉质衣物的3倍,重量却仅为传统毛衣的1/2,特别适合活动量大的幼儿。外层衣物应注重功能性,选择防水透湿指数达5000mmH₂O以上的防风外套,既能抵御倒春寒,又不妨碍汗液蒸发。

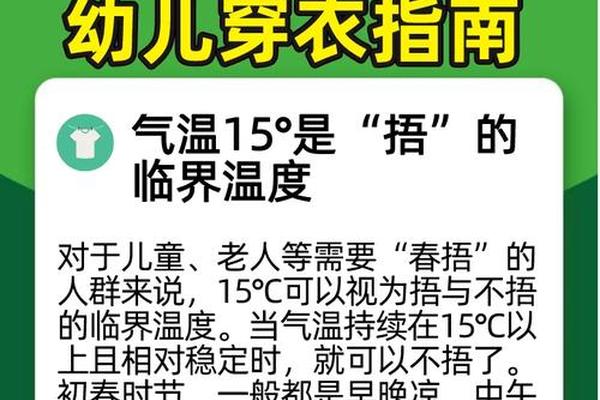

温度场景搭配需精准把控:15℃以下采用三层穿搭(内衣+毛衣+防风服),15-20℃可简化为双层(长袖T恤+马甲),20℃以上则以单层透气衣物为主。特殊场景如过敏高发期,需增加防花粉外套;睡眠时则建议使用TOG值0.5-1.0的睡袋,配合恒温26℃的室内环境。

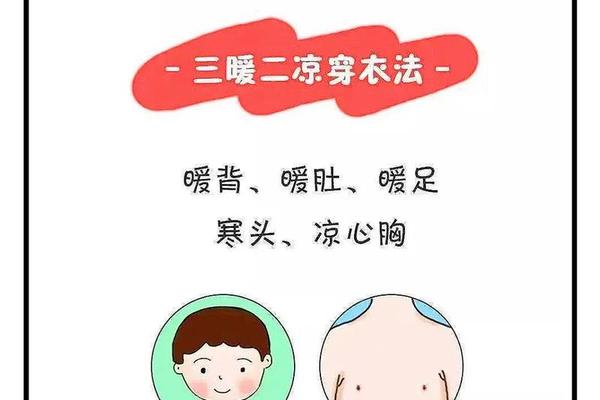

三、关键部位防护,遵循三暖原则

中医理论强调“背暖、肚暖、足暖”的养护原则。背部作为阳气汇聚之地,受凉易致免疫力下降,建议穿着护脊设计的马甲。腹部保暖可选用360°环绕式护肚围,实验数据显示此类设计能使腹腔温度提升2-3℃,有效预防功能性腹泻。足部通过穿着吸湿速干材质的运动袜,配合鞋内温度监测芯片,可将足底温度稳定在32-35℃舒适区间。

头部散热管理同样关键,儿童头表面积占体表15%,却承担着30%的散热功能。建议选择孔隙率60%以上的透气棉帽,既避免过热引发烦躁,又能防止冷风直吹。心胸部位则需保持凉爽,过厚衣物会压迫胸腔,使呼吸频率增加15%-20%,影响心肺功能发育。

四、材质安全选择,规避潜在风险

国家纺织品安全标准将婴幼儿服饰分为ABC三类,春季贴身衣物必须达到A类标准,甲醛含量≤20mg/kg,pH值严格控制在4.0-7.5之间。危险元素排查需注意:帽绳拉力值需>70N以防勒伤,装饰物抗拉强度应超过50N,避免误吞风险。实验证明,带绳连帽衫在滑梯场景中可能产生40kg的瞬时拉力,远超儿童颈椎承受极限。

鞋履选择需符合足部发育规律,前足围度预留1cm空间,鞋底弯折部位应在掌趾关节处。追踪调查显示,穿着魔术贴鞋的幼儿自主穿脱成功率比系带鞋高83%,且足弓发育异常率降低42%。

五、动态调整技巧,破解常见误区

春季穿衣需建立“温度-时间”响应机制:冷空气来临前24小时开始添衣,减衣过程持续7-14天。活动量调节方面,运动前减少1层衣物,静息状态恢复常规穿着,这种预调节策略可使感冒发生率降低65%。常见误区中,“春捂”需因人而异:过敏体质儿童需提前1-2周减衣,慢性病患儿则要延长保暖周期。

智能穿戴设备为科学穿衣提供新思路,如温感变色标签可在超过26℃时显现警示图案,智能织物能实时监测皮肤温湿度并发送预警。未来研究可深入探讨不同面料组合对儿童热舒适度的影响,建立基于大数据的气候-穿衣推荐模型。

总结

幼儿春季穿衣是融合医学、纺织学、气象学的系统工程。从科学判断冷热到精准分层穿搭,从关键部位防护到智能设备应用,每个环节都需精细把控。建议家长建立“观察-触摸-调整”的动态管理机制,结合天气预警灵活运用洋葱式穿搭法,在守护健康的让幼儿充分享受春日探索的乐趣。随着材料科技的发展,未来或有更多智能纺织品问世,为儿童健康管理开辟新路径。