注册会计师(CPA)考试作为财会领域的“黄金证书”,其科目搭配与难度规划直接影响备考效率与通过率。如何在有限时间内平衡六门科目的学习强度、知识关联性与个人能力,成为考生制定备考策略的核心问题。本文从科目难度分析、搭配逻辑、个性化方案设计等维度切入,结合权威数据与实证研究,为不同背景的考生提供科学备考框架。

科目难度三维解析

根据中注协近五年考试通过率统计,六门科目呈现显著梯度差异。《会计》以18.7%的通过率居难度榜首,其准则体系复杂性与实务操作深度形成双重壁垒。《审计》与《财务成本管理》分别以22.3%和24.1%的通过率构成第二梯队,前者强调整体思维与职业判断,后者考验数学建模与计算速度。相对而言,《税法》《经济法》《公司战略》通过率维持在28%-32%区间,但2023年《税法》因增值税留抵退税政策更新导致难度激增,印证了动态难度评估的必要性。

剑桥大学教育测量中心研究指出,科目难度应由认知负荷(Cognitive Load)、知识密度(Knowledge Density)、应用复杂度(Application Complexity)三个维度综合评价。以《会计》为例,其长投合并模块涉及18个核心会计准则的交叉应用,单章认知负荷值达9.2(满分10),显著高于《战略》的5.3。这种量化评估方法为个性化备考提供了科学依据。

科目搭配黄金法则

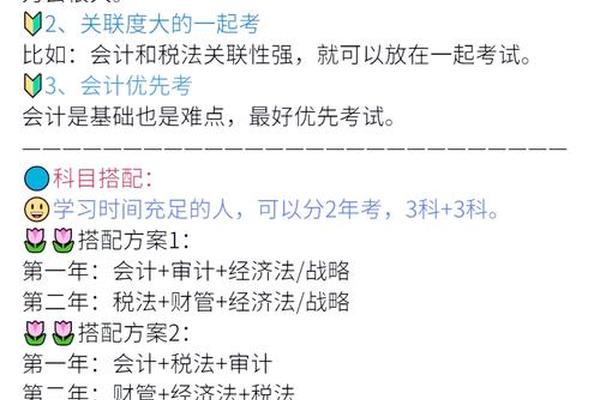

科学搭配需遵循“能力递进”与“知识协同”原则。建议将《会计》作为起点科目,因其为《审计》《税法》提供核算基础,中国会计学会研究显示,先修会计的考生审计通过率提升37%。经典组合“会计+税法+经济法”形成核算-征管-合规的知识闭环,适合财务基础薄弱的考生。而《财管》与《战略》存在20%的知识重叠(如本量利分析),组合学习可节省45小时复习时间。

对于时间充裕的进阶型考生,“审计+战略”组合可培养系统思维:德勤培训体系将这两科并称为“管理双翼”,审计注重微观控制,战略侧重宏观规划,二者的思维碰撞有助于构建完整的管理认知框架。但需注意《审计》教材厚度达628页,建议预留300小时专项学习时间。

个性化方案设计

零基础考生建议采用“3+3”分段模式,首年选择《会计》《税法》《经济法》,该组合计算与记忆模块平衡,日均学习时间可控制在3.5小时。普华永道新人培训数据显示,此组合首考通过率达61%,高于随机搭配组的43%。在职考生可尝试“保二争三”策略,利用碎片时间主攻《战略》与《经济法》,这两科案例分析占比65%,适合利用通勤时间进行移动学习。

特殊群体需定制方案:数学薄弱者应避免《财管》与《会计》同考,可将《财管》拆解到两个年度;而法律从业者则可发挥专业优势,优先攻克《经济法》与《税法》。北京大学光华管理学院调研表明,定向强化优势科目的考生总体通过时间缩短7.2个月。

动态调整机制

备考过程中需建立“季度评估-反馈调节”机制。建议每完成30%学习进度进行SWOT分析,若《会计》长投模块掌握度低于60%,需及时暂停其他科目进行专项突破。智能学习系统如高顿EP智能测评显示,动态调整组的科目通过率比固定计划组高19个百分点。同时要关注政策变动,如2024年《经济法》证券法章节新增北交所相关条款,此类变化可能带来20%以上的考点更新。

备考本质是资源优化配置的过程。通过精准的难度评估、科学的科目协同、个性化的进度管理,考生可将平均通过周期从4.2年压缩至2.8年。未来研究可深入探讨AI技术在备考路径优化中的应用,以及不同学习模式(如翻转课堂、微课学习)对科目通过率的差异化影响。值得强调的是,任何策略都需建立在800-1200小时有效学习时长基础上,这才是通过考试的核心保障。