调色作为一项跨领域的技术,其学习周期因行业特性呈现显著差异。例如涂料调色涉及颜料配比与化学原料特性,通常需要6个月至1年的系统学习才能掌握基础配方设计能力;而数码印花调色因依赖PS软件与设备操作,通过专业机构培训3个月即可上岗。影视调色则更强调艺术感知,达芬奇等软件操作需1-3个月入门,但色彩审美能力的培养往往需要长期实践。

在传统制造业如涂料领域,调色师的成长路径与师徒制密切相关。有经验的老工程师通过“手把手”教学,能让学徒在1年内独立完成复杂金属漆调配;而影视行业更倾向于短期集训,如尊正HDR调色班通过3周高强度课程帮助学员建立标准流程,但后期仍需大量项目经验积累。这种差异源于行业对技术精度与艺术表达的不同侧重。

二、基础知识与技能分层

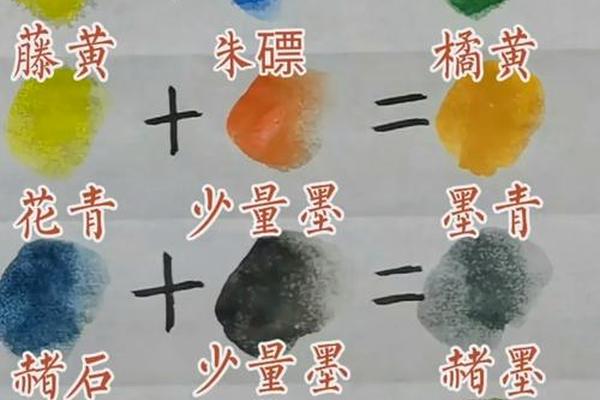

调色技术的底层逻辑建立在色彩科学之上。学徒需掌握色相、饱和度、明度(HSB)的三维模型,理解互补色原理(如红色与青色的中和效应)。例如涂料调色中,颜料混合的物理特性要求学徒熟悉Lab色彩空间与原材料反应规律;数码印花则需掌握RGB与CMYK模式转换,避免屏幕与印刷成品的色差。

技能进阶分为操作层与思维层。初级阶段聚焦工具使用,如涂料调色学徒需熟练操作色浆滴管与测色仪,影视调色师需掌握达芬奇的节点逻辑;高级阶段则需培养色彩叙事能力,例如通过曲线工具实现画面情绪引导,或根据客户需求定制专属色系。研究表明,约70%的调色师在2年实践后能突破技术瓶颈,形成个人风格。

三、实践训练与效率提升

高效的训练方法能显著缩短学习周期。在涂料行业,“实物比对法”被广泛应用:学徒需在自然光与灯光下观察色板差异,通过200次以上的试错记录建立色差敏感度。数码印花领域则强调“数字模拟”,利用RIP软件预演布料吸色效果,将试印次数降低50%。影视调色教学中,“中性色参照法”尤为重要,通过云朵、灰卡等基准物校正偏色,可提升调色准确率30%。

现代技术正在改变传统训练模式。涂料企业引入智能配色系统,学徒通过AR眼镜实时查看颜料混合比例,学习效率提升40%;影视机构开发虚拟调色实验室,允许学员在数字孪生场景中反复调整HDR效果,避免硬件损耗。但研究显示,过度依赖自动化可能导致色彩感知能力退化,因此建议实践与理论学习时间保持3:1的黄金比例。

四、职业发展与学习持续性

调色技术的价值随经验呈指数级增长。初级涂料调色员月薪约5000元,但掌握银粉漆等复杂工艺后可达万元;数码印花调色师入职初期薪资6000元左右,1年后技术成熟者普遍突破1.5万元。影视行业更为明显,具备商业片调色经验的工程师日薪可达常规岗位的3倍。

跨领域学习成为职业突破的关键。涂料调色师转向研发岗位需补充高分子化学知识,影视调色师进军广告业需掌握动态色彩心理学。未来趋势显示,“色彩+”复合型人才更受青睐,例如同时精通汽车漆面调色与VR虚拟渲染的技术专家,其市场溢价能力比单一技能者高60%。

总结与建议

调色学徒的学习周期本质是技术深度与行业宽度的平衡过程。传统制造业建议选择1年左右的师徒制培养,影视领域可参加3-6个月的专项集训,而数码等新兴行业适合短期密集培训。无论何种路径,持续的色彩感知训练与跨学科知识融合都是突破职业天花板的密钥。

未来研究可重点关注两方面:一是AI辅助调色系统对人机协作模式的改造,二是环境光与心理情绪对色彩决策的影响机制。对于初学者,建议在入门阶段建立“三步法”学习框架——首月掌握工具操作,3个月完成100个实战案例,1年内参与跨行业项目以拓宽视野。唯有将技术精度与艺术洞察力相结合,才能在色彩世界中实现从工匠到艺术家的蜕变。