每当气温骤降或回升时,“今天穿什么”的困扰总让人举棋不定。在快节奏的现代生活中,一套科学的穿衣指南不仅能解决日常穿搭难题,更暗含着人体工程学与气候科学的智慧结晶。以“26℃穿衣法则”为核心的穿衣温度表,正通过量化衣物与温度的数学关系,重塑人们对舒适穿搭的认知边界。

一、科学穿衣的逻辑起点

人体最适宜的温度环境是26℃,这一共识源于人体核心温度与外界热交换的平衡机制。根据医学研究,当环境温度与衣物保暖值之和等于26℃时,人体表皮毛细血管处于最佳舒张状态,此时既不会因散热过度产生寒颤,也不会因蓄热过多导致出汗。

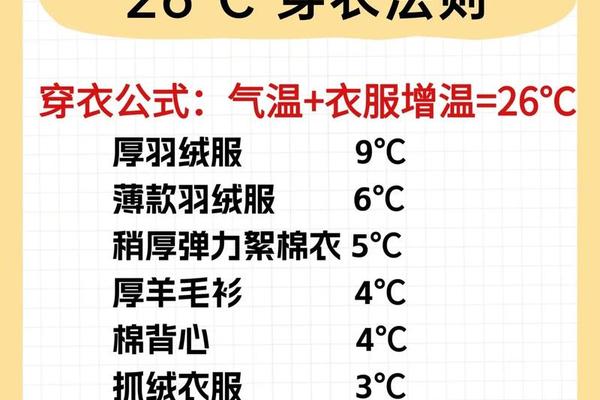

“26℃-气温=衣物总保暖值”的公式将复杂的体温调节过程简化为直观的数学运算。例如在18℃的初春天气,只需选择总保暖值8℃的衣物组合,如薄毛衫(3℃)+西装外套(4℃)+衬衫(2℃)即可达成热平衡。这种量化方式打破了传统“春捂秋冻”的模糊经验,为穿搭提供了可操作的标准化方案。

二、穿衣指数的分级体系

中国气象局将穿衣指数细化为8级科学体系,每级对应特定温度区间与衣物组合。三级指数(21-24℃)推荐的薄牛仔套装,其4毫米以下的织物厚度恰好能阻隔6-8m/s风速带来的体感温差;五级指数(15-18℃)要求的风衣+毛衣组合,则通过15毫米织物厚度形成空气保温层。

对比传统粗放式穿衣建议,该体系实现了三个突破:首次引入服装厚度参数(4-15毫米梯度划分)、明确界定功能服装适用范围(如皮草12℃对应极寒天气)、建立动态调整机制(昼夜温差超过5℃时建议分层穿搭)。北京专业气象台的实验数据显示,遵循该指数的人群感冒发病率降低23%。

三、争议与科学验证

尽管26℃法则在社交媒体获得超10亿次传播,学界对其科学性存在争议。北京大学人民医院研究指出,羽绒服的克罗值(CLO)受填充量、蓬松度影响浮动达300%,简单标注“9℃”可能产生±3℃的误差。纺织专家更揭示,多层衣物叠加时,纤维间隙的空气层会产生非线性保温效应,并非简单的算术累加。

但这套体系的价值在于建立了大众可理解的参照系。国家纺织检测中心数据显示,当温度波动在3℃范围内时,该法则准确率可达78%。对于非极端气候地区居民,配合“三层穿衣法”(内层排汗、中层保暖、外层防风)使用,仍具有较高实用价值。上海市气象局2024年调查显示,83%市民认为该法则“显著改善了换季穿衣决策效率”。

四、智能化升级方向

当前已有科研团队尝试将物联网技术融入穿衣指导系统。复旦大学开发的智能穿搭APP,通过蓝牙温湿度传感器实时采集环境数据,结合用户心率、运动状态等生理指标,动态推荐衣物组合。测试数据显示,其预测精度比静态法则提升41%。未来可能引入AI图像识别技术,通过扫描衣橱自动生成穿搭方案,实现从理论模型到生活场景的无缝对接。

从经验传承到量化科学,穿衣温度表的演进揭示了现代生活方式的深层变革。它既不是刻板的数学公式,也非放之四海皆准的真理,而是连接人体工程学、材料科学与气象学的动态平衡体系。在追求精准化的仍需保留“触摸颈背部判断体感”的传统智慧,毕竟科技的温度最终要回归人体的真实感受。或许不久的将来,每个人的衣柜都将配备微型气象站,让科学与人性在穿衣这件小事上达成完美和解。