在光影交错的胶片时代,80年代的中国银幕如同初春的繁花,绽放出令人难忘的艺术生命力。这一时期的男演员们以独特的东方气质与精湛演技,在电影工业复苏的浪潮中刻画出时代的集体记忆。从胶片定格的经典剧照到演员名录中的璀璨群星,他们不仅是审美的符号,更成为改革开放初期社会精神变迁的镜像。回望这些泛黄影像与演员图谱,我们得以触摸到一个时代的艺术温度与文化肌理。

颜值与气质的双重魅力

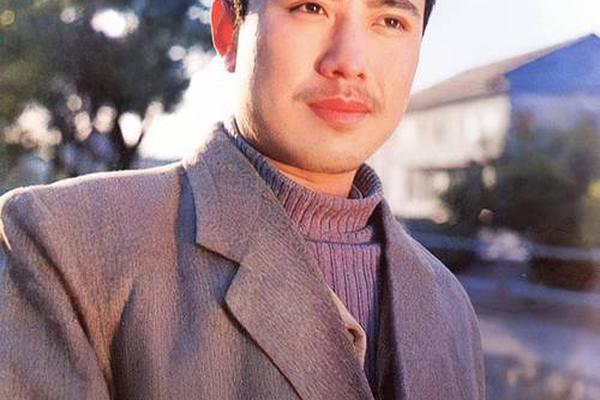

80年代男演员的银幕形象呈现出多元审美取向。以唐国强、周里京为代表的“英俊小生”群体,凭借雕塑般的五官轮廓与挺拔身姿,塑造了《小花》《人生》等经典电影中的理想化形象。唐国强被媒体称为“奶油小生鼻祖”,其剑眉星目与白皙肤色打破了传统工农兵形象的桎梏,展现出知识分子的儒雅气质。而周里京在《高山下的花环》中棱角分明的硬汉造型,则开创了阳刚美学的先河,被观众誉为“行走的荷尔蒙”。

这种颜值叙事背后蕴含着深刻的社会转型。当杨在葆、吕晓禾等“银幕硬汉”以《血,总是热的》等作品诠释改革先锋时,他们的粗犷面容与坚毅眼神成为时代精神的具象化表达。与之形成对照的是郭凯敏、马晓伟等演员的温润气质,在《庐山恋》《海之恋》等爱情片中,他们用清澈眼神与含蓄微笑演绎着改革开放初期青年对美好生活的向往。这种颜值与气质的交响,构成了80年代银幕美学的复调叙事。

银幕形象的多元化探索

演员们在类型化角色中不断突破表演边界。朱时茂在《牧马人》中塑造的许灵均,将知识分子的精神困境与家国情怀熔铸于细腻表演,其浓眉大眼的形象与角色内心的挣扎形成强烈戏剧张力。而严顺开在《阿Q正传》中开创的悲喜剧表演范式,通过夸张肢体语言与微妙表情变化,将文学经典人物转化为具有现代反思价值的银幕形象。

在历史题材领域,王心刚在《知音》中演绎的蔡锷将军,将军人的英武与文人的儒雅完美融合,其军装造型与策马英姿成为红色美学的典范。达式常则通过《谭嗣同》等作品,用深沉内敛的表演赋予历史人物现代性解读,其长衫造型与慷慨演说镜头至今仍是历史剧表演的教科书级示范。这种多元化的角色塑造,展现出80年代演员对表演艺术的深度开掘。

电影厂体系下的明星锻造

各电影制片厂形成了特色鲜明的演员培养体系。长影厂林强在《赣水苍茫》中塑造的红军指挥员,延续了革命历史题材的表演传统;上影厂郭凯敏与张瑜在《庐山恋》中的对手戏,则彰显了海派电影细腻唯美的艺术追求。八一厂作为军旅题材重镇,唐国强从《南海风云》的水兵到《高山下的花环》的指导员,完成了个体表演风格与制片厂艺术定位的共生演进。

地域文化深刻影响着演员的银幕气质。珠影厂陈锐在《乡音》中呈现的岭南青年形象,将地域性格融入角色塑造;西影厂张艺谋作为演员在《老井》中的表演,则渗透着黄土高原的质朴气息。这种制片厂体系与地域文化的双重烙印,使得80年代男演员群体呈现出丰富的地缘美学特征。

艺术成就与时代转型

在表演艺术领域,杨在葆凭借《代理市长》成为双料影帝,其充满激情的演讲镜头开创了改革者形象的表演范式。达式常通过《燕归来》等作品实现文艺片与商业片的平衡,其知识分子形象的塑造深度拓展了现实题材的表现空间。值得关注的是,80年代末期部分演员开始转型,马晓伟从《开枪,为他送行》的进步青年转向蒋介石特型演员,展现出历史人物塑造的专业化趋势。

学术研究显示,这批演员的平均银幕寿命达15年以上,远超当代流量明星。其长青密码在于扎实的戏剧功底与持续的艺术探索,如唐国强从“奶油小生”到诸葛亮、雍正帝的转型,印证了表演艺术家与时俱进的创造力。这种职业精神为当代演员提供了重要启示:真正的艺术生命力源于对角色本质的深刻理解与持续突破。

回望80年代男演员群像,他们既是特定历史语境的艺术产物,也是中国电影现代化进程的推动者。这些泛黄剧照中定格的不仅是个人风华,更是一个民族的文化觉醒与审美嬗变。建议未来研究可加强港陆演员比较、胶片美学数字化修复等领域探索,让这些承载时代记忆的影像在数字时代获得新生。当我们在4K修复版《庐山恋》中重睹郭凯敏的清澈眼神,或许能更深刻理解:真正的经典表演,永远在时代长河中闪耀着人文光辉。