在财会领域,注册会计师(CPA)考试被誉为专业能力的“试金石”,其六门专业科目以体系庞大、知识深度著称。尽管考试难度存在个体差异,但通过率数据、知识结构复杂性和考生反馈共同勾勒出六科难度的普遍轮廓。本文将从多维度剖析各科目难度特征,为考生提供科学的备考指引。

一、通过率揭示客观难度

从近五年官方数据看,专业阶段平均通过率稳定在20%-25%之间,但科目间差异显著。以2022年湖北省为例,《会计》合格率仅17.6%,而《经济法》达30.78%。中注协2024年报告显示,《会计》《审计》《财管》通过率持续低于22%,《战略》则维持在28%左右。这种梯度分布印证了传统“三座大山”(会计、审计、财管)的挑战性。

科目通过率差异源于考核侧重点不同。会计涉及合并报表、金融工具等复杂准则应用,要求考生构建完整的会计准则框架;审计则因抽象概念多、实务操作性强,导致非执业考生理解困难。相较而言,《战略》虽近年难度提升,但知识体量较小,记忆压力相对可控。

二、知识体系复杂度对比

《会计》以135万字的教材体量居首,覆盖22个会计准则,其中长期股权投资、收入确认等章节需投入200小时专项突破。审计科目虽教材厚度次之,但其特有的“审计语言”如控制测试、实质性程序等,要求考生建立“审计逻辑”而非简单记忆。《财管》则呈现另一种复杂性:108个核心公式构成庞大计算网络,资本成本计算需串联5个以上变量,考验公式推导与机考操作的双重熟练度。

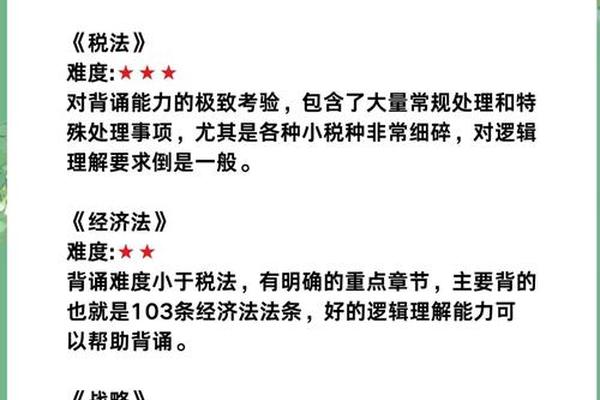

对比之下,“法科三兄弟”(税法、经济法、战略)的知识颗粒度更细碎。《税法》18个税种政策每年更新率达15%,增值税税率调整、个税专项附加扣除等动态内容要求持续关注;《经济法》虽法条稳定,但证券法注册制改革等新规常成命题焦点。这种“知识保鲜”压力形成独特的备考挑战。

三、备考时间与策略差异

高顿教育调研显示,零基础考生各科耗时呈阶梯分布:会计(400小时)>财管(350小时)>审计(320小时)>税法(280小时)>经济法(220小时)>战略(180小时)。但时间分配需动态调整,如《会计》合并报表模块建议投入80小时专项练习,而《战略》SWOT分析等高频考点可通过案例精炼提升效率。

备考策略需匹配科目特性。会计强调“分录筑基”,建议使用T型账户法可视化业务逻辑;审计推荐“流程图学习法”,将风险评估程序转化为节点图;财管需建立公式矩阵,区分CAPM模型、股利增长模型等应用场景。对于记忆型科目,《经济法》可采用“法条关键词拆解法”,《战略》运用“思维导图串联模型”提升记忆系统性。

四、题型与考核方式影响

《会计》《财管》的40%分值集中于综合题,要求跨章节知识整合。例如2024年会计真题中,合并现金流量表编制需联动5个会计科目处理,涉及抵消分录、外币折算等多重考点。《财管》计算题常设“连环陷阱”,如企业估值题需先后计算自由现金流、加权资本成本,再验证敏感性分析,单题耗时超25分钟。

《审计》简答题占比36%,侧重实务判断。如2023年考题要求设计应收账款函证程序,考生需识别被审计单位行业特征(如电商平台收入确认时点),选择恰当的函证对象和方式。《战略》则通过综合题考查战略落地能力,如2024年真题要求用平衡计分卡分析新能源企业转型,需将理论框架与行业数据结合。

五、科目关联性与协同效应

会计作为“学科基石”,与审计(企业账目审查)、税法(所得税处理)、财管(财务报表分析)存在知识耦合。例如递延所得税资产确认需同步掌握会计利润调整与税法差异。建议采用“会计+税法”“审计+经济法”的搭配模式,利用知识迁移效应降低边际学习成本。

战略与财管的协同性常被忽视。全面预算管理、价值链分析等知识点在两科中互为补充,2025年新版教材更增加ESG风险管理内容,要求考生从财务指标与非财务指标双维度评估企业战略。这种跨学科整合趋势提示考生需打破科目壁垒,构建全局知识网络。

注册会计师六科难度本质是知识深度、应用复杂度、考核强度的多维函数。传统“会计>审计>财管>税法>经济法>战略”的排序仍具参考价值,但人工智能辅助判卷、实务案例增加等改革趋势,正在重塑难度格局。未来研究可深入探讨机考环境下的认知负荷变化,以及微观知识点难度预测模型构建。对于考生而言,建立“数据思维”(分析历年通过率)、“工程思维”(拆解知识模块)、“策略思维”(优化科目搭配),将成为突破六科壁垒的关键。