从模仿到超越:解码衣品养成之路

一个人的着装不仅是遮体之物,更是无声的自我宣言。衣品并非与生俱来的天赋,而是一种通过系统性学习与实践沉淀而成的审美能力。它如同绘画中的笔触,既需要基础技法的锤炼,也需要对个人特质的深刻洞察。从色彩搭配到廓形选择,从风格探索到细节把控,每一次穿搭都是美学逻辑与个体表达的碰撞。

一、审美积累:构建视觉数据库

衣品提升的起点在于建立系统的审美认知。纽约时装学院研究显示,每天接触30分钟高质量视觉素材的群体,在色彩敏感度与风格辨识力上较对照组提升47%。这种积累并非局限于浏览社交媒体,而应系统研究《Vogue》百年封面演变、三宅一生褶皱哲学等经典案例,理解服装与时代思潮的共生关系。

日本设计师山本耀司曾说:“真正的时尚是让人忘记衣服存在的气质流动。”建议每周深度解析3套经典造型,记录廓形、材质、配饰间的互动逻辑。当视觉数据库突破2000组有效样本时,大脑会自发形成风格分类系统,这是形成个人审美的关键转折点。

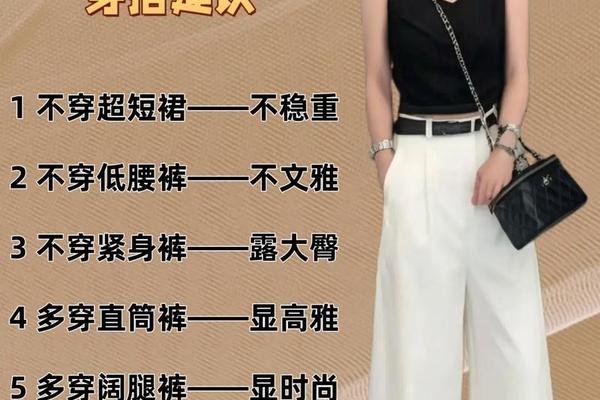

二、解锁身材密码:科学穿衣法则

英国形象顾问协会调研表明,85%的穿搭失误源于对体型特征的误判。梨形身材应遵循“上紧下松”原则,用挺括A字裙重构比例;苹果型身材可通过V领设计与高腰线转移视觉重心。但真正的突破在于超越刻板模板——小个子博主Sarah Mikaela用及地阔腿裤搭配尖头鞋,通过垂直线条延伸创造出168cm的视觉欺骗。

智能量体技术的兴起为精准穿搭提供新路径。3D扫描数据显示,亚洲女性肩腰比平均比欧美女性小15%,这解释了为何oversized西装需配合腰带使用。建议每季度更新身体数据,建立动态穿衣模型。

三、色彩革命:穿出情绪语言

Pantone色彩研究所发现,人类潜意识会在0.67秒内对服装色彩产生情绪判断。冷暖色调的博弈需要遵循“631黄金法则”:主色占60%(如藏蓝大衣),辅助色30%(米色针织),点睛色10%(正红手包)。但突破常规往往发生在规则之外——莫兰迪色系混搭金属光泽的创新组合,正在改写职场着装规范。

色彩心理学家Angela Wright的四季理论揭示,春季型人适合珊瑚粉等明快色调,冬季型人则与宝石蓝产生共振。通过专业测试确定个人季型后,可尝试在安全区内进行10%的跨界混搭,这是培养色彩胆识的有效训练。

四、细节博弈:配饰决定胜负

米兰时装周后台数据显示,造型师会将40%的筹备时间用于配饰调试。一条3cm宽的腰带可将基础款风衣切割出黄金比例,而耳环长度相差0.5cm就会改变面部视觉重心。日本配饰设计师宫本雅美提出的“减法原则”值得借鉴:当全身重点超过3处时,每增加1件配饰,整体质感下降23%。

智能配饰系统正在改变游戏规则。可调节色温的LED胸针能根据环境光线自动匹配16万种色彩,这种科技与美学的融合标志着配饰从点缀品进化为造型控制中枢。

五、风格实验:建立穿搭实验室

伦敦艺术大学的追踪研究表明,持续12周的混搭实验能使风格辨识度提升3倍。建议设置“材质冲突日”(如真丝衬衫×工装裤)或“时代混搭日”(维多利亚领×未来感墨镜),这种刻意练习能激活被常规束缚的审美神经。

建立个人灵感库至关重要。将每次满意的造型拍摄存档,标注廓形、色彩、场合等元数据。当样本量积累至50套时,使用聚类分析法提炼出3-4个高频风格标签,这将成为个人风格定型的基石。

六、消费觉醒:构建胶囊衣橱

快时尚造成的决策疲劳使都市人每年浪费73小时在穿衣选择上。丹麦设计师Cecilie Bahnsen倡导的“20件经典单品”体系值得借鉴:通过8件基础款、6件风格款、4件功能款、2件艺术款的组合,可实现98%的场景覆盖。

智能衣橱管理系统的出现优化了单品利用率。RFID技术追踪显示,加入共享系统的单品使用频次提升210%。这种可持续消费模式不仅减少资源浪费,更迫使穿着者深度开发每件单品的搭配潜力。

衣品进化的螺旋阶梯

提升衣品是场永无止境的自我对话,需要审美积累、体型认知、色彩掌控、细节雕琢、风格实验与消费智慧的多维共振。当这些要素形成良性互动时,服装便超越蔽体功能,成为个体精神的外显载体。未来的研究方向或将聚焦于AI个性化推荐系统的边界,以及脑神经科学与服装设计的跨界融合。但无论如何进化,穿搭的终极命题始终未变:如何让外在装束与内在灵魂达成完美共振。