随着气候变化对日常生活的影响日益显著,穿衣指数与天气预报的结合已成为现代人规划出行的重要工具。通过手机实时获取15天天气预报,不仅能预判气温波动,还能结合穿衣指数的科学建议,帮助用户在温差变化中保持舒适与健康。本文将深入探讨如何利用智能设备优化天气信息管理,并解析这一工具背后的科学逻辑。

一、穿衣指数的科学逻辑

穿衣指数是结合气温、湿度、风力等多维度气象数据形成的综合性建议指标。根据天气网的定义,其核心在于“通过量化天气条件指导服装选择,降低因换季或温差引发的健康风险”。例如北京3月28日的气温为5-10℃,系统建议穿着厚羽绒服,而4月3日升温至13-23℃时则推荐薄型套装,体现了指数随温度变化的动态调整。

研究表明,人体对温度的感知受环境因素影响显著。夏季高温时,风速每增加1米/秒,体感温度下降约1℃;而冬季同等风力下,体感降温幅度可达3℃。这种差异解释了为何穿衣指数需要结合具体天气参数,而非单一温度数据。例如墨迹天气等APP通过算法整合气象机构数据,为用户提供更精准的穿衣建议。

二、手机预报功能设置指南

主流手机系统内置天气应用已支持15天预报功能。以华为手机为例,用户可通过“天气”应用添加城市,滑动时间轴查看未来两周的气温曲线与天气图标。部分机型还支持桌面插件添加,如小米手机长按桌面选择“小工具”,即可将天气模块固定显示。

第三方应用在功能深度上更具优势。最美天气通过“智慧提醒设置”可开启穿衣指数推送,其算法会结合每小时温度变化给出分层建议,例如早晨建议外套而中午提示减衣。手机天气预报APP则提供紫外线、洗车等12项生活指数,用户可在“生活建议”板块查看未来15天的综合穿衣指南。

三、工具优化与个性化建议

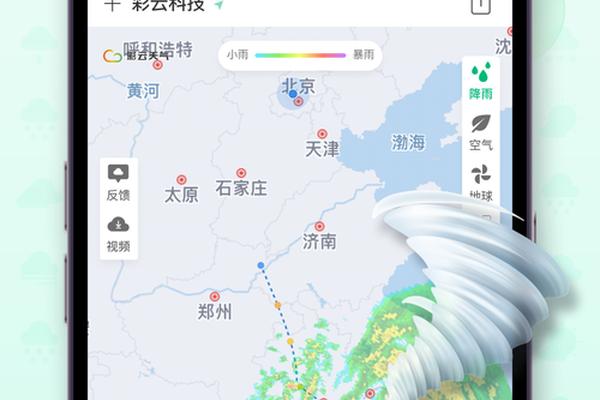

当前市面主流天气应用已形成差异化服务矩阵。墨迹天气覆盖全球28万城市,其穿衣建议细分到孕产妇、老年群体;彩云天气依托雷达图实现分钟级降水预报,适合需要精确规划户外活动时间的用户;而“手机天气预报”以轻量化设计见长,安装包仅40MB却包含农历宜忌等附加功能。

未来发展方向可能集中于个性化算法升级。例如结合用户健康数据(如基础代谢率)生成定制穿衣方案,或通过AI学习穿衣偏好自动推荐搭配。已有研究指出,将体感温度计算公式(如Steadman模型)与机器学习结合,可使穿衣建议准确率提升27%。此类技术突破将使天气服务从信息播报转向智能决策辅助。

总结与建议

整合穿衣指数与15天预报功能,本质是通过数据预判降低环境不确定性带来的健康风险。用户可选择内置天气应用实现基础需求,或安装专业APP获取进阶服务。建议开发者加强数据可视化设计,例如用色块标注每日适宜衣物厚度,同时建立用户反馈机制优化算法模型。随着可穿戴设备普及,未来或将实现“天气数据-体温监测-服装推荐”的闭环系统,这需要气象学、纺织工程、数据科学等多学科协同创新。