在改革开放的浪潮中,80年代的中国迎来了前所未有的文化碰撞与审美觉醒。这一时期,银幕上的男明星们以各具特色的发型成为时代符号:周润发油亮的大背头掀起绅士风潮,郭富城蓬松的中分刘海席卷街头,郑伊健的长发诠释着不羁的浪漫……这些发型不仅是时尚的载体,更是社会转型期男性气质重构的镜像,在保守与叛逆、集体与个体的张力中,书写着独特的审美史诗。

一、港台风潮与经典发型的诞生

当《赌神》中周润发梳着油亮大背头转身的瞬间,中国男性的发型审美发生了革命性转折。这款源自西方绅士传统的复古油头,通过的视觉强化,迅速成为精英气质的代名词。理发店里定型摩丝销量激增,青年们用梳子蘸着发油将前额发丝整齐后梳,露出饱满额头,搭配西装领带,重塑着改革开放初期对"成功人士"的想象。

而真正掀起全民模仿热潮的,当属郭富城标志性的中分"蘑菇头"。1992年《对你爱不完》MV中,他额前蓬松的刘海自然垂落,发尾微卷形成心形弧度,这种既保留少年感又兼具时尚度的发型,完美契合了社会对青春活力的渴望。据统计,仅1993年北京理发店就有超过60%的男性顾客指定剪"郭富城头",甚至衍生出"三七分""四六分"等变体,成为80年代末至90年代初最主流的发型。

二、硬朗气质与男性形象的塑造

在《高山下的花环》等主旋律影片中,唐国强、周里京等演员的寸头造型,延续了革命年代的阳刚美学。这种发高不过寸、线条硬朗的发型,配合棱角分明的面庞,塑造出"铁骨铮铮"的军人形象。当时《大众电影》评论称:"寸头展现的是中国男性如山岳般的坚韧品格",这种审美取向在部队、工厂等集体环境中尤为盛行。

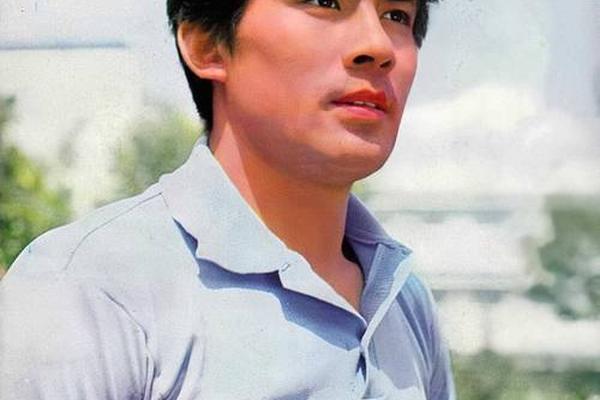

但银幕硬汉并非千篇一律。梁波罗在《子夜》中的自然式短发,发丝不经刻意打理,仅以手随意向后梳理,既保留了知识分子的儒雅,又透出改革先锋的洒脱。这种"去雕饰化"的发型与中山装、白衬衫的组合,成为80年代新派知识分子的标准形象。正如影评人所述:"自然式短发象征着挣脱形式主义枷锁,追求务实进取的时代精神"。

三、文化碰撞下的发型实验

当费翔在1987年春晚上甩动爆炸头高歌《冬天里的一把火》时,中国男性首次见识到发型可以成为情绪宣泄的出口。这款源自欧美摇滚文化的蓬松卷发,虽然因过于前卫未能大规模流行,却为后来的发型革新埋下伏笔。少数先锋青年开始尝试烫发,用冷烫技术制造波浪纹理,配合喇叭裤、蛤蟆镜,在街头演绎着"闷骚的叛逆"。

更具突破性的是郑伊健在《古惑仔》中飘逸的长发造型。这款打破"男子蓄发不过耳"传统观念的发型,最初遭到主流媒体批评,却被青年群体奉为自由精神的图腾。北京三里屯的理发店开始提供"离子烫"服务,通过化学拉直让长发如瀑布垂落,配合皮衣牛仔的装扮,构建起都市亚文化群体的身份标识。这种发型实验,实质是年轻一代对个性化表达的强烈诉求。

四、从发型看审美代际更迭

80年代男星发型的演变轨迹,清晰映射着社会审美从集体主义向个体主义的转向。初期占主流的油头、中分头仍带有标准化特征,到后期出现的烫发、长发则彰显个性解放。这种转变在张国民等演员身上尤为明显:从《小字辈》中规整的干部头,到《夜半歌声》里略带波浪的艺术发型,个体的审美意识逐渐突破体制化约束。

当下流行的复古油头、鲻鱼头等发型,实质是对80年代审美遗产的创造性转化。正如时尚研究者指出:"当代男性在模仿周润发大背头时,会加入undercut(底层剃短)等新元素,这种传统与潮流的交融,恰恰延续了80年代发型文化中'本土化改造外来元素'的创新基因"。而小鲜化中的精致化倾向,则与80年代强调的自然健康美形成有趣对照,折射出不同时代对男性气质的不同定义。

回望这些承载时代记忆的发型,它们不仅是时尚潮流的注脚,更是解码社会变革的密钥。从油头的光洁整齐到长发的肆意飞扬,80年代男星用头顶的造型实验,完成了一场静默的审美革命。当今天的造型师在发廊里复刻这些经典发型时,或许更应思考:在数字化时代的审美同质化危机下,如何重拾那个年代将文化碰撞转化为本土创新的勇气?这既是时尚研究的学术命题,更是文化自信建设的现实课题。