1970至1980年代的服饰风格深刻反映了社会变革与文化交融,中西方在这一时期的时尚呈现出不同的特点,同时也因全球化趋势产生了互动影响。以下是该时期服饰文化的综合分析:

一、西方服饰:从朋克反叛到权力宣言

1. 1970年代的反叛与多元

嬉皮与朋克交织:1970年代初延续了嬉皮士文化的自由精神,喇叭裤、厚底鞋、民族风刺绣长衫和羽毛饰品盛行,强调自然与异域风情。而中后期朋克文化崛起,以Vivienne Westwood为代表的撕裂牛仔、金属铆钉、破洞T恤和马丁靴成为青年反叛的符号,通过不对称剪裁与夸张廓形挑战传统审美。

极简主义与中性化:受经济萧条影响,极简线条的套装和中性风格流行,男装元素融入女装设计,如硬朗西装外套搭配高腰裤,体现“反奢华”的实用主义。

2. 1980年代的权力与奢华

权力套装(Power Suits):女性职业装通过宽肩设计、双排扣廓形和收腰剪裁展现力量感,设计师如Claude Montana和Yves Saint Laurent使用垫肩与金属装饰,象征女性打破职场天花板。

紧身时尚与运动风潮:莱卡面料的紧身裙、健身服凸显身体曲线,Azzedine Alaïa的设计强调性感与动感;受嘻哈文化影响,宽松运动服、棒球帽和夸张配饰在青年中流行。

雅痞(Yuppie)风格:拉夫·劳伦(Ralph Lauren)将学院风与美式西部元素结合,POLO衫、条纹西装和卡其裤成为新兴中产阶级的身份标识。

二、中国服饰:开放浪潮下的时尚启蒙

1. 从“的确良”到多样化

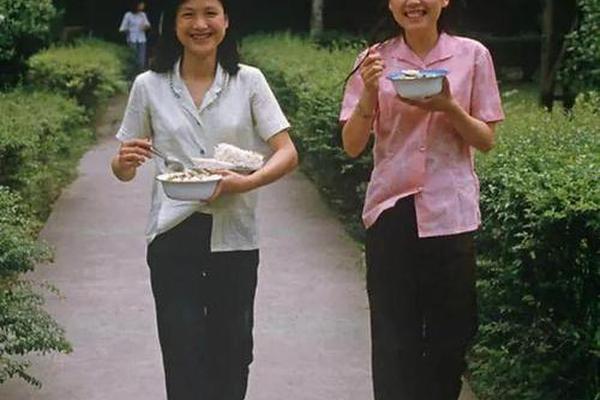

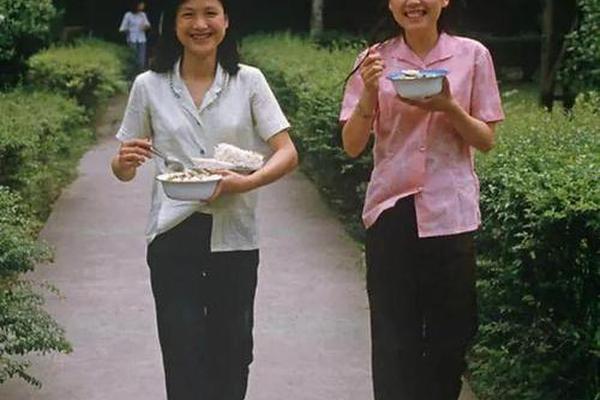

化纤面料的普及:1970年代“的确良”(涤纶)因其挺括耐用和鲜亮色彩风靡全国,解决了棉布短缺问题,并催生假领子、印花衬衫等“洋气”单品。

西方元素的引入:1980年代蝙蝠衫、喇叭裤、牛仔裤通过影视作品(如《霹雳舞》《血疑》)传入,北京街头出现紧身踩脚裤、露脐短衫等大胆款式。

2. 文化符号与社会转型

红裙子与西装热:电影《街上流行红裙子》引发色彩革命,女性摆脱灰蓝制服;1983年带头穿西装后,中山装逐渐被取代,政治领袖的服饰选择成为改革开放的象征。

运动与街头文化:回力鞋、条纹运动衫成为潮流标志,霹雳舞的流行带动爆炸头、露指手套等街头装扮,崔健的摇滚形象进一步推动青年亚文化。

三、东西方时尚的碰撞与融合

设计师的跨文化影响:日本设计师山本耀司和川久保玲在1980年代以解构主义冲击西方时尚界,其“破烂装”与不对称设计颠覆传统剪裁,同时中国设计师开始借鉴国际时装周元素。

全球化下的符号混搭:西方朋克铆钉与中国刺绣旗袍的意外结合,以及迪斯科舞厅中喇叭裤配蛤蟆镜的“混搭美学”,体现了文化交融的实验性。

总结

1970-1980年代的服饰不仅是审美的变革,更是社会意识形态的镜像:西方通过权力套装重塑性别话语权,中国则在开放中完成从集体主义到个性表达的过渡。这一时期奠定了现代时尚的多元化基因,至今仍影响着复古风潮的复兴。