在当代社会,服饰早已超越遮体御寒的基本功能,成为个人形象构建与社会身份表达的重要媒介。无论是职场谈判还是社交聚会,得体的着装既能传递专业态度,又可展现审美格调。这种平衡的实现,依赖于对服饰礼仪核心原则的系统性认知与实践。从古希腊哲学家亚里士多德提出的“得体即美”,到现代管理学中的“视觉说服力”理论,着装规范始终与社会文明进程紧密交织,其背后蕴含着人类对秩序、尊重与自我表达的永恒追求。

TPO原则:时空语境的精准适配

“时间(Time)、地点(Place)、场合(Occasion)”构成的TPO原则,是着装礼仪的基石性框架。在商务场合,深色西装与挺括衬衫的组合传递权威感,而科技行业的程序员选择棉质Polo衫与休闲裤,则契合其创新灵活的工作属性。这种时空维度的考量甚至细化到昼夜差异——晚宴中的丝绸礼服若出现在午间工作会议,便会产生强烈的违和感。

地域文化差异更将TPO原则推向复杂维度。北欧极简风与中东传统袍服的对撞,提醒着着装者需深度理解当地文化基因。如在阿拉伯国家,女性露肩短裙可能被视为冒犯,而在硅谷科技园区,过于正式的套装反显刻板。这种文化敏感度的培养,已成为跨文化商务交往的必修课。

适体性原则:人体工学的美学表达

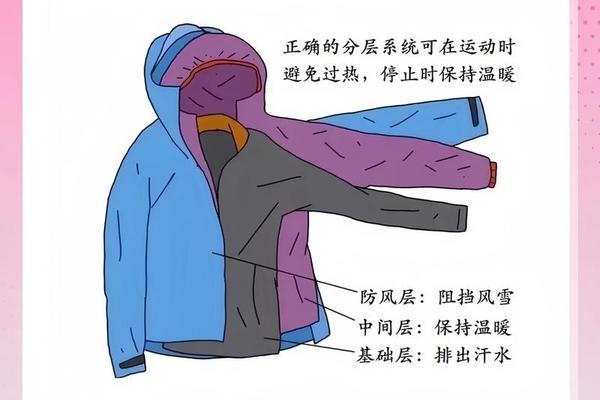

服装与身体的对话,本质是功能性与审美性的双重考量。苹果型身材通过“上紧下松”的韩版剪裁优化比例,H型西装则为微胖体型创造视觉纵深感。材质选择更需兼顾生理需求,羊毛混纺既保持西装廓形又提升透气性,亚麻面料在湿热气候中的优势无可替代。

年龄与职业的特殊性进一步细化适体标准。刚入职场的毕业生宜选择保守色系与基础款,而资深管理者可通过定制西装的细节(如领口倾斜度、袖扣设计)彰显地位。医疗行业强制要求棉质服装防静电,金融从业者则需避免夸张配饰干扰专业形象。

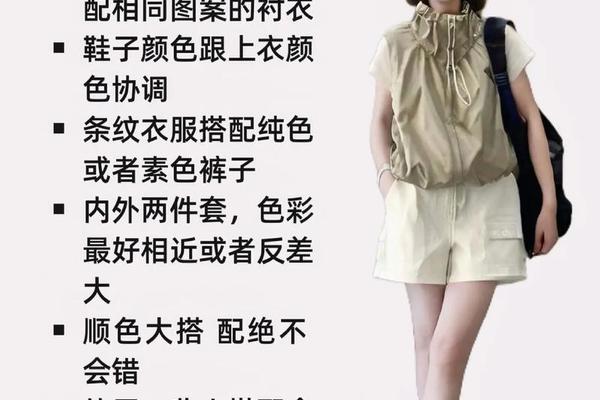

整体协调:视觉语言的系统构建

服饰搭配的终极目标是创造和谐统一的视觉叙事。色彩心理学研究发现,深蓝色套装能使谈判成功率提升17%,而莫兰迪色系的内搭可中和黑色西装的压迫感。材质的交响乐更需精心编排,混凝土灰羊绒与真丝的光泽对比,既能塑造层次又不失整体感。

配饰的“减法哲学”在此尤为重要。金融精英的陀飞轮腕表与律师的珍珠耳钉,都是“少即是多”的典范。2025春夏秀场趋势显示,单侧金属胸针的点缀效果远超堆砌式搭配,印证了香奈儿“取下最后一件配饰”的着装箴言。

适度修饰:边界意识的智慧把控

服饰礼仪的本质是社交距离的视觉化呈现。职场着装要求衬衫第一粒纽扣严谨系合,而解开第三粒扣的度假风衬衫则属于海滨休闲。即便是追求个性的设计行业,破洞牛仔裤的面积也需控制在15%以内,以防削弱专业可信度。

这种适度原则在特殊场合尤为关键。葬礼着装的纯色禁忌,宗教场所的蔽体要求,都是人类集体意识在服饰领域的投射。当代研究显示,违反适度原则的着装会使他人信任度降低42%,印证了社会心理学家戈夫曼的“印象管理”理论。

个性与身份:自我叙事的时尚编码

在遵循普适原则的基础上,服饰始终是自我表达的加密语言。建筑师的褶皱西装传递结构美学信仰,艺术策展人的不对称耳饰暗示先锋态度。这种个性化表达需建立在对职业身份的深刻认知之上——投行高管的猩红口袋巾彰显魄力,而教师的格纹围巾则传递亲和力。

数字时代催生了新的表达维度。2025流行报告显示,73%的Z世代通过AR虚拟服饰拓展自我表达边界,而可持续时尚倡导者则用再生面料重构环保叙事。这种创新与传统原则的碰撞,正在重塑服饰礼仪的当代内涵。

从规范到创造的文化演进

着装原则的终极价值,在于帮助个体在复杂社会网络中精准定位角色坐标。当TPO原则遇上元宇宙办公,当适体性原则融合智能穿戴技术,服饰礼仪正在经历前所未有的范式革命。建议未来研究可深入探讨生物传感服装对传统礼仪的冲击,或是虚拟形象着装的心理影响机制。在坚守尊重、得体核心价值的以开放姿态拥抱变革,方能实现服饰文化从规范遵守到创造性表达的跃迁。