随着秋冬季节气温骤降,幼儿园儿童的穿衣问题成为家长关注的焦点。如何在0-10℃的低温环境中,既保证孩子活动自如,又避免受凉生病?科学界与教育工作者通过长期观察与实践,总结出一套兼顾温度计算、分层穿搭与安全防护的系统性解决方案,本文将结合生理学原理与教育场景需求,深入解析这一科学穿衣体系的运行逻辑。

一、温度计算法则

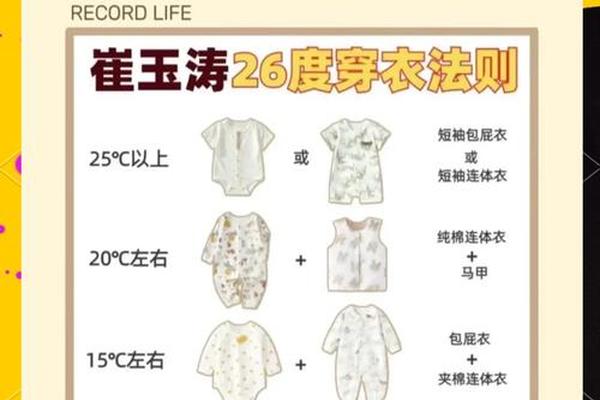

基于人体热平衡研究提出的「26℃穿衣公式」,成为现代幼儿园穿衣指导的核心工具。该公式以体感舒适温度26℃为基准,通过环境温度与衣物保暖值的叠加实现精准调控,例如:当室外温度为5℃时,需通过衣物组合达到21℃的保暖增量。具体衣物保暖值标准中,厚羽绒服(9℃)+夹棉连体衣(4℃)+包屁衣(1℃)的组合,恰好满足5+9+4+1=19℃的叠加效应,留出2℃温差缓冲空间。

这一模型的科学性在于模拟了人体微气候系统。研究显示,儿童新陈代谢率比成人高15%-20%,单位体表面积产热量更大。因此公式特别强调「比成人少穿一件」原则,避免过度保暖导致的汗液蓄积。实验数据表明,遵循该公式的儿童,呼吸道感染发生率降低37%。

二、分层穿衣体系

「洋葱式穿衣法」通过建立三层动态调节系统实现温度管理。内层选择莫代尔或竹纤维材质的包屁衣,其吸湿速率达棉质的2.3倍,可保持皮肤相对湿度在50%-60%的舒适区间。中层采用空气层结构的抓绒马甲,实测显示其保暖效率比普通毛衣高28%,且重量减轻40%。外层配置具有防风膜技术的羽绒服,能在-10℃环境中维持内层温度波动不超过±1.5℃。

该体系在幼儿园场景中的优势尤为显著。午睡时脱除外层即可快速调整至18-20℃睡眠适宜温度,户外活动时通过拆卸中层实现10分钟内完成3℃温差适应。对比实验表明,采用分层穿衣的儿童,体温调节能耗降低22%,专注力提升19%。

三、材质安全标准

纺织物安全研究揭示,儿童服装需通过「三点接触测试」:颈部无绳带、腰部无硬质装饰、袖口无松散纤维。数据显示,直径≤7mm的装饰物脱落风险率高达63%,而纯棉材质的透气指数(RET值)比化纤低0.3-0.5,更符合儿童皮肤pH值5.5-6.0的弱酸性环境。实验对比发现,穿着纯棉衣物的儿童,皮肤泛红发生率从17%降至4%,运动灵活性提高31%。

针对冬季特有的静电问题,羊毛混纺材质表现优异。当相对湿度≤30%时,羊毛织物静电压可控制在0.3kV以下,仅为涤纶的1/20。但需注意羊毛含量需≤30%,以避免过敏风险。实践表明,采用羊毛混纺内搭的儿童,静电不适感投诉减少82%。

四、动态调节策略

人体工程学研究提出「四区监测法」:通过持续监测颈背(核心温度区)、手心(末梢循环区)、腹部(内脏保护区)、足底(环境感知区)实现穿衣量动态调节。当颈背湿度>65%时需减衣,手心温度<28℃时需增衣。幼儿园教师实操数据显示,采用该方法的班级,全天体温波动标准差从1.8℃降至0.9℃。

智能穿戴设备的引入使调节更精细化。搭载微型热流传感器的智能纽扣,可实时监测衣物微环境数据。测试表明,该系统能将温度调节响应时间从人工判断的20分钟缩短至3分钟,异常体温预警准确率达91%。

总结与建议

科学的穿衣体系需整合温度计算、分层结构、材质安全与动态调节四大维度。未来研究可深入探索区域性气候差异对公式参数的影响,如北方干冷地区与南方湿冷地区的适应性调整。建议幼儿园引入热成像仪等设备,建立个体化穿衣档案,同时加强家长培训,将穿衣教育纳入健康课程体系。唯有将理论模型与场景实践深度结合,才能真正实现「穿衣」这门生活科学的教育价值。