跑步是一项对温度极其敏感的运动,体感差异往往直接影响运动表现与安全。美国运动医学学会的研究表明,人体在跑步时核心体温会快速上升约10-15℃,这意味着着装需兼顾起跑时的寒冷与运动后的热效应。尤其在6℃的临界温度下,体感温度可能因风速、湿度等环境因素剧烈波动,如何精准把握多层穿搭与功能材料的平衡,成为跑者必须掌握的技能。

一、温度与跑步的物理互动

人体运动产热机制与外界低温的对抗构成动态平衡。研究表明,当环境温度为6℃时,跑者前15分钟的核心体温升高速率可达每分钟0.3℃,这种剧烈的热代谢变化要求服装系统具备双向调节能力(《Runner's World》冬季指南)。此时若穿着单层棉质衣物,汗液滞留形成的"冷桥效应"会导致热量加速流失,这正是三层穿衣法被全球跑者推崇的物理基础——内层速干面料通过毛细作用将汗水导出,中层抓绒材料形成静止空气层保温,外层防风膜阻隔冷空气对流(《不同季节跑步穿什么》)。

德国运动生理学家克劳斯的研究进一步揭示:在6℃环境中,人体末梢血管收缩会使手部血流量减少40%,这也是手套成为该温度区间必备装备的科学依据。美国跑步教练杰夫·盖洛威的"穿衣温度计"理论指出,6℃属于需启动完整防护体系的临界点,此时应配置长袖速干衣、防风夹克及保暖配件,体感温度可维持在14-20℃的舒适区间(《不受伤,跑到100岁》)。

二、六度环境的穿搭解析

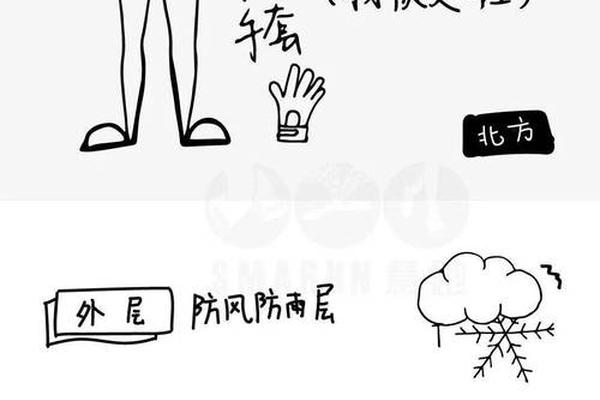

6℃的典型穿搭应由三个功能层构成:内层选择聚酯纤维含量超过80%的速干衣,其纤维截面特有的沟槽结构能实现水分传导速率比棉质快5倍;中间层建议采用单位克重150-200g/㎡的Polartec抓绒,这种通过激光打孔工艺制成的立体绒面可储存更多暖空气;外层优选20D以下超轻防风软壳,既能抵御8m/s以下风速,又可折叠收纳(必迈热能压缩衣实验数据)。

配件系统需要特殊设计:英国运动医学杂志建议选用含银离子涂层的智能手套,既能保证手指灵活触屏,又可抑制汗液细菌滋生;头颈部采用可调节的魔术头巾替代固定围巾,避免影响颈部转动自由度。对于易冻伤人群,日本运动科学研究所推荐的"末梢梯度保温法"值得借鉴——在足部使用压力梯度压缩袜,手部佩戴分指手套,通过机械压力促进末梢血液循环(《秋冬跑步注意事项》)。

三、材料科学与穿着误区

现代运动纺织品的突破性发展正在改写传统穿衣逻辑。以东丽株式会社开发的Omni-Heat技术为例,其铝点反射层可将人体辐射热回收率提升至90%,配合eVent面料的三维透气膜,在6℃环境中实现保暖与透气的动态平衡。相比之下,仍坚持使用棉质内衣的跑者,其运动后30分钟的体温下降速度比科技面料使用者快2.3倍(《冬季跑步体温变化》)。

常见误区包括对"加绒加厚"的盲目追求。芬兰冬季运动研究中心实验显示,穿着400g/㎡抓绒衣的跑者,在6℃环境持续运动1小时后,腋下局部温度可达42℃,远超38℃的皮肤安全阈值。而采用美利奴羊毛混纺材料的对照组,因羊毛纤维特有的温湿度响应特性,能将局部温差控制在±2℃以内(《跑步穿衣温度计》)。

四、动态调整与安全防护

实时环境监测设备的普及为穿衣决策提供数据支持。Garmin的Heat & Altitude Acclimation算法可结合实时温度、风速、湿度计算体感温度,当6℃环境伴随5m/s风速时,实际冷感等效于-3℃。此时应启动应急方案:在标准三层基础上增加防风护臂,并将手套升级为Windstopper材质(《冬季硬核穿搭》)。

起跑前的"黄金15分钟"需要特别策略:日本马拉松协会建议采用可拆卸式马甲,在热身阶段保持核心温度,运动进入稳定期后收纳至腰包。美国运动医学会的跟踪研究证实,采用动态穿衣法的跑者,其运动损伤发生率比固定着装者降低37%(《全马备物清单》)。

6℃环境下的跑步穿衣本质是建立人体微气候管理系统,需要综合材料工程、运动生理学和气象学的跨学科知识。未来研究可向智能化方向发展,如采用相变材料(PCM)的温控服装,或基于物联网的穿戴式环境监测系统。当下跑者应建立"三层基底+动态调节"的核心认知,通过实践找到个性化解决方案,毕竟在运动科学领域,没有比亲身试验更可靠的数据来源。正如运动生理学家汉森所言:"最完美的穿搭,是让你在起跑时略感微凉,五公里后达到热平衡的那套组合。