“人穿衣”与“衣穿人”是两种截然不同的穿衣哲学,核心区别在于人与服装之间的主次关系和表达方式。以下是两者的具体对比与分析:

1. 定义与核心差异

以人为核心,服装作为工具服务于个人表达。强调通过服装展现自我个性、生活态度或内在气质,追求舒适与适配性。

例子:普通人选择剪裁合身、符合自身气质的通勤装,既能传递职业感又不失个人风格。

人被服装的款式、标签或社会符号主导,导致个体被服装的“角色”掩盖。常见于盲目追随潮流、过度依赖品牌或特定场合的“表演式穿搭”。

例子:官员长期穿制服形成的“官威”,即便脱下制服仍保持刻板姿态;或普通人模仿明星穿搭后显土气。

2. 表现特点对比

| 维度 | 人穿衣 | 衣穿人 |

|-|--|--|

| 主体性 | 人主导服装,选择适配自身条件的款式 | 服装的符号意义(如品牌、流行元素)主导人 |

| 适配性 | 强调身材、肤色、场合的适配性 | 忽视个体差异,追求视觉冲击或标签化 |

| 心理状态 | 自信舒展,服装增强内在表达 | 拘谨或刻意,服装成为表演工具 |

| 长期影响 | 形成稳定风格,反向强化个性 | 易迷失自我,陷入身份焦虑 |

3. 典型案例分析

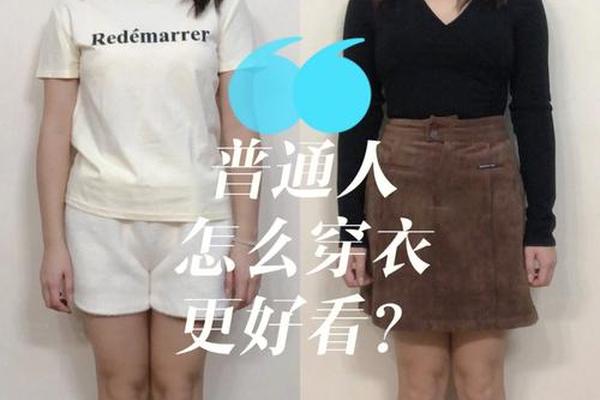

明星因高颜值和优越身材常被误认为“衣架子”,普通人模仿同款却显土气。例如,博主穿基础款因气质出众显高级,而普通人需通过“挡脸看搭配”判断是否适合自己。

官员长期穿制服后形成“官服心态”,即便日常便装也难摆脱刻板行为模式;儿童穿新衣后短暂“膨胀”,体现服装对心理的暗示作用。

Lolita服饰从繁复夸张的“衣穿人”设计转向轻Lo常服化,降低穿着门槛,使更多人能通过服装表达自我而非被其束缚。

4. 如何做到“人穿衣”?

选择符合身材(如腰线设计)、肤色(冷暖色调区分)的服装,避免盲目模仿。

通过“挡脸看搭配”过滤颜值干扰,关注服装本身的剪裁、配色与风格统一性。

如村上春树所言,“穿喜欢的衣服,走喜欢的路”,服装应传递生活态度而非迎合他人。

服装材质与色彩可影响情绪(如柔软面料带来松弛感),通过搭配营造积极心理暗示。

“人穿衣”的本质是通过服装实现自我对话,而“衣穿人”则是被服装的符号意义裹挟。真正的穿衣自由,在于既能驾驭服装的符号价值,又能保持内在主体性的平衡。正如哈萨克牧民的哲学:“颠簸的日子,也要闪亮地过。”