20世纪80年代的中国,服饰成为社会转型的鲜活注脚。当改革开放的春风吹散“灰蓝绿”的单一色调,蝙蝠衫的飘逸、喇叭裤的张扬、红裙子的明艳,与西装革履的庄重共同编织出一幅多元共生的时尚图景。明星与影视作品如同催化剂,将国际潮流与本土文化糅合,让每一个褶皱与色彩都承载着时代跃动的脉搏。从林青霞的连体裤到刘晓庆的军装照,从崔健的摇滚皮衣到山口百惠的学生装,这些经典影像不仅是审美的革命,更是一场关于身份认同与社会思潮的无声宣言。

解构与重建:西方元素的在地化

西方影视作品的引入,为80年代服饰提供了颠覆性的灵感来源。《大西洋底来的人》中麦克·哈里斯的蛤蟆镜与喇叭裤,在街头掀起“贴商标”的模仿热潮,这种刻意保留舶来品标识的行为,暗含着对全球化初体验的仪式感。而《血疑》里大岛幸子的学生装,则通过《幸子衫裁减法》等本土化改造手册,将日式学院风转化为中国青年的日常穿搭,甚至催生了“哥哥姐姐旧衣传承”的家庭时尚生态。

这种文化嫁接在摇滚领域达到巅峰。崔健褪去军装的红色袖章,换上黑色皮衣与破洞牛仔裤,用《新长征路上的摇滚》重构了反叛精神的视觉语言。美国电影《霹雳舞》更带来爆炸头、露指手套与荧光紧身衣的街头美学,陶金在春晚上的“机械舞”表演,让原本被视为“流气”的肢体表达升华为全民追捧的潮流符号。

身体政治:中性风与军装美学

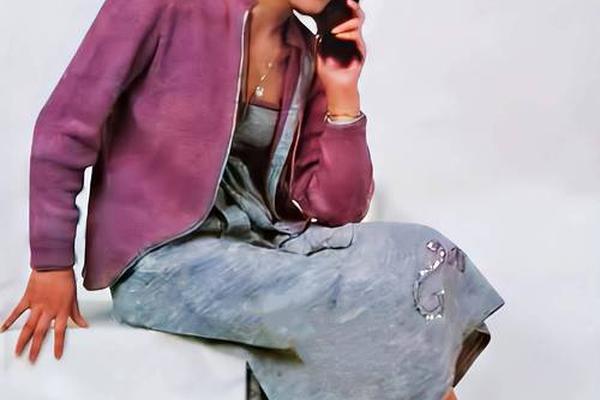

女性职业化进程催生了权力套装(Power Suit)的流行,宽大垫肩与收腰设计形成戏剧性对比,既隐喻着职场中的力量博弈,又保留着传统审美对曲线的执着。林心如在《华灯初上》中演绎的缎面衬衫配高腰西裤,正是这种矛盾美学的当代回响。而军装元素的时尚化更具深意:刘晓庆在《心灵深处》的志愿军造型褪去战斗属性,成为“巾帼不让须眉”的浪漫化表达;龚雪的海军制服照则通过柔化线条与珍珠配饰,将军旅符号转化为都市女性的飒爽宣言。

男性时尚同样经历着去性别化实验。黎明用V领毛衣与透视打底衫打破阳刚定式,欧阳震华以oversize西装弱化身材焦虑,这种模糊性别界限的尝试,与当时知识分子“胸前别钢笔”的儒雅风形成微妙对话。而回力鞋从专业运动场走向街头,其胶底白边的极简设计,成为跨越性别的全民潮流图腾。

物质觉醒与复古预言

经济复苏催生了中国第一代“雅皮士”,他们用Hanes纯色T恤搭配Hermès珍珠耳环,在低调中完成阶级身份的视觉编码。1988年《Blanco y Negro SP》画报中,红色西装的金纽扣与鳄鱼皮包组合,预示着奢侈品符号消费的萌芽。这种物质崇拜与怀旧情绪并行不悖:林青霞80年代的堆堆袜+帆布鞋穿搭在2020年再度风靡,三宅一生的褶皱设计从东方哲学蜕变为全球化的时尚语言,印证着“复古即未来”的时尚辩证法。

镌刻在针脚里的时代密码

回望80年代服饰变迁,每一粒纽扣的位移都映射着社会结构的重组。明星与影视构建的视觉档案,不仅是审美实验场,更是意识形态转型的镜像。当下Y2K风格的复兴与权力套装的回归,提示着80年代美学的未完成性。未来研究或可深入探讨:在算法主导的时尚产业中,如何重构“幸子衫裁减法”式的本土化创作机制?当虚拟偶像取代真人明星,数字服饰能否承载同等量级的文化隐喻?这些问题,或许正是打开下一个时尚纪元的密钥。